भूमिका

भारतीय उप-महाद्वीप में पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध साम्राज्यवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा। मौर्य-शासकों ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की वरन् इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जो परवर्ती शासन-प्रशासन के लिये आधार बनने वाले थे। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्र सम्राट था। इस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और इसे सम्राट अशोक के समय परिष्कृत किया गया। अशोक ने प्रशासन को अधिक लोक-कल्याणकारी बनाया। कालान्तर में अन्य राजवंशों के समय भी यह व्यवस्था परिवर्तित एवं संशोधित रूप में चलती रही।

स्रोत

चन्द्रगुप्त मौर्य को शासन-व्यवस्था के विषय में कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज कृत इण्डिका से महत्त्वपूर्ण सूचनायें मिलती है। रुद्रदामन् का गिरनार शिलालेख पश्चिमी भारत में मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिये बहुमूल्य सामग्रियाँ प्रदान करता है। यहाँ हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उसकी शासन-व्यवस्था को संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

मौर्य प्रशासन के सम्बन्ध में उपर्युक्त स्रोतों से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है :

अर्थशास्त्र

- स्वामी अर्थात् सम्राट

- मन्त्रिपरिषद्

- तीर्थ

- अध्यक्ष

- राजस्व

- आर्थिक नियंत्रण

- गुप्तचर व्यवस्था

- दण्ड व्यवस्था

- कूटनीति इत्यादि

इंडिका

- नगर प्रशासन

- सैन्य प्रशासन

- आर्थिक नियंत्रण

रद्रदामन का गिरनार अभिलेख

- सौराष्ट्र प्रान्त की प्रशासनिक व्यवस्था

सम्राट अशोक के अभिलेख

- अशोक द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधार

मौर्य प्रशासन : चन्द्रगुप्त मौर्य

मौर्य शासन व्यवस्था के जनक चन्द्रगुप्त मौर्य थे। वह न केवल एक महान् विजेता थे, वरन् एक उच्चकोटि के प्रशासक भी थे। वह युद्ध के समय जितना स्फूर्तिवान थे, शान्ति-काल में उससे कहीं अधिक कर्मठ थे। उनके नेतृत्व में भारतवर्ष ने सर्वप्रथम राजनीतिक केन्द्रीकरण और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा का साक्षात्कार किया। उन्होंने जिस विस्तृत शासन-व्यवस्था की नींव डाली वह सर्वग्राही थी अर्थात् उसके अनेक तत्त्व ईरानी और यूरानी शासन से ग्रहण किये गये थे लेकिन वह पर्याप्त अंशों में अद्भुत और मौलिक ही थी। इस शासन-व्यवस्था का चरम लक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में जनता का हितसाधन था।

सम्राट

चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा :

चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा मौर्यकाल में चरितार्थ हुई। आचार्य चाणक्य के अनुसार –‘हिमालय से लेकर समुद्रतट तक विस्तृत सहस्त्रयोजन तक भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र’ बताया गया है।१

“तस्यां हिमवत् समुद्रान्तरम् उदीचीनं योजन सहस्त्रपरिमानं अतिर्यक् चक्रवर्त्तिक्षेत्रम्।”१

राजतंत्र के सिद्धांत की विजय :

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें हिमालय की तलहटी में अनेक गणराज्यों का विवरण मिलता है जिसमें वज्जि और मल्ल संघ प्रमुख थे। मगध साम्राज्यवाद और इन गणराज्यों के मध्य एक लम्बा संघर्ष चला। मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक प्रकार से ‘गणतंत्रात्मक व्यवस्था’ पर ‘राजतंत्र के सिद्धांत’ के विजय की उद्घोषणा थी। इस काल में गण राज्यों का निरंतर ह्रास होता चला गया और शासन सत्ता अत्यधिक ‘केन्द्रित’ होती चली गयी। यद्यपि साम्राज्य की सीमा पर और साथ ही साम्राज्य के अन्दर कुछ ‘अर्ध-स्वतंत्र राज्य’ थे; यथा – कम्बोज, भोज, पैत्तनिक और आटविक।

राजा की कूटस्थनीय स्थिति :

चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप ‘राजतन्त्रात्मक’ था। सबसे पहले कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में ही हम राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा पाते हैं। जहाँ वह इसे सात प्रकृतियों की समष्टि कहते हैं (सप्तांग सिद्धान्त)। इनमें सम्राट की स्थिति ‘कूटस्थनीय’२ होती थी।

“तत् कूटस्थानीयो हि स्वामी इति।” २

इसके अर्थ के विषय में मतभेद है।

- भण्डारकर महोदय इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं- ‘स्वामी अर्थात् राजा राज्य रूपी शरीर की आत्मा है।’

- आर० पी० कांगले के अनुसार इसका अर्थ है- ‘राजा राज्य रूपी शरीर में शीर्ष अर्थात् सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित है। यदि कांगले का अनुवाद स्वीकार किया जाय तो इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि कौटिल्य राजा को राज्य के सभी अंगों में प्रथम मानता है तथा इस दृष्टि से उसकी स्थिति ‘समानों में प्रथम’ (First among the Equals) की है।

इस तरह चाणक्य की व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियन्त्रण होता था। ‘राज्य के सप्तांगों’ में कौटिल्य सम्राट (स्वामी) को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। उसके शेष छः अंग – अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र-सम्राट के द्वारा ही संचालित होते है तथा अपने अस्तित्व के लिये उसी पर निर्भर करते हैं।३

स्वाम्यामात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणिप्रकृतयः।

राजाराज्यमितिप्रकृतिसंक्षेपः।३

राजा की शक्ति में वृद्धि :

मौर्य काल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परम्परागत राजशास्त्र सिद्धान्त के अनुसार राजा धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। राजशासन की वैधता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह धर्म के अनुकूल हो। परन्तु आचार्य चाणक्य ने इस दिशा में एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राजशासन धर्म, व्यवहार और चरित्र (लोकाचार) से ऊपर था। इस प्रकार राजाज्ञा को प्रमुखता दी गयी। इस बढ़ती हुई प्रभुसत्ता के कारण ही सम्राट अशोक के समय राजतंत्र ने ‘पैतृक निरंकुशता’ का रूप धारण किया। अशोक सारी प्रजा को सन्तान मानते हैं, उनके ऐहिक और पारलौकिक सुख के लिये स्वयं को उत्तरदायी समझते हैं और प्रजा को उचित कार्य करने का उपदेश देते हैं।

शक्ति का केन्द्र राजा :

राजा में सभी अधिकार एवं शक्तियाँ निहित थीं। सम्राट अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह सेना का सबसे बड़ा सेनापति, न्याय का प्रधान न्यायाधीश, कानूनों का निर्माता तथा धर्मप्रवर्तक माना जाता था।

शास्त्र तथा राजा के न्याय (धर्मन्याय) में विरोध होने पर सम्राट का न्याय प्रभावी व प्रमाण माना जाता था। वह साम्राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था और इस प्रकार वह प्रशासन का प्रमुख स्रोत था।

राजा की दिनचर्या :

चूँकि शासन का केंद्रबिंदु सम्राट था, अतः इतने बड़े साम्राज्य के शासन-संचालन के लिये यह आवश्यक था कि राजा उत्साही, स्फूर्तिवान, उद्यमी और प्रजाहित के कार्यों के लिये सदा तत्पर हो। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक प्रियदर्शी दोनों सम्राटों में ये गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे।

सम्राट की दिनचर्या अत्यन्त कठोर होती थी। मेगस्थनीज हमें बताते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य दिन में नहीं सोते थे अपितु निर्णय देने या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये पूरे दिन राजसभा में बैठे रहते थे और प्रजा के प्रतिवेदनों की सुनवाई करते रहते थे। इस कार्य में वह किसी प्रकार का अवरोध सहन नहीं करते थे। ‘जब उसका शरीर आबनूस के मुगदरों (Ebony Rules) से दबाया जाता था अथवा उसके शरीर के मालिश का समय रहता था तब भी वह प्रजा की शिकायतों को सुना करता था। अपने बाल झाड़ने तथा सँवारने के समय भी उसे जनता के कार्य से छुट्टी नहीं थी। इस समय वह राजदूतों की बात सुना करता था।’

इस सम्बन्ध में आचार्य चाणक्य का भी स्पष्ट मत था कि राजा को प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिये सदैव सुलभ रहना चाहिये तथा प्रजा से अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिये। वह स्पष्टतः चेतावनी देते हैं कि ‘जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिये दुर्लभ है, उसके अधिकारी प्रजा के कामों को अव्यवस्थित कर देते हैं जिससे राजा या तो प्रजा का कोपभाजन बनता है या शत्रुओं का शिकार होता है।’४ अतः राजा को सदैव उद्योगपरायण अर्थात् कार्य में संलग्न रहना चाहिये। यही उसका व्रत है।

दुर्दशो हि राजा कार्याकार्यविपर्यासमासन्ने कार्यते।

तेन प्रकृतिकोपमरिवशं वा गच्छेत्।४

ठीक इसी तरह की प्रतिध्वनि हमें अशोक के छठवें शिलालेख में भी सुनायी देती है।

राजा की सुरक्षा :

सम्राट मुख्यतः राजधानी में रहते थे और विशाल राजप्रासाद में निवास करते थे। उसकी राजसभा ऐश्वर्य एवं शान-शौकत से परिपूर्ण होती थी। वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान रखा करते थे। सम्राट सदैव सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। राजप्रासाद से बाहर निकलने पर मार्ग में सशस्त्र सैनिक उसकी सुरक्षा के लिये तैनात किये जाते थे।

मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार सम्राट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। ‘सैंड्रोकोटस’ की सुरक्षा सशस्त्र अंगरक्षिकाएँ करती थीं।

विश्लेषण :

राजा ही राज्य नीति का निर्धारक था। वह अपने अधिकारियों को राजाज्ञाओं द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत करता था। सम्राट अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रजा के नाम पर भी राजाज्ञाएँ निर्गत होती थीं।

शासन व्यवस्था के कार्यकलापों का अबाध रूप साम्राज्य के कोने-कोने से सम्राट तक सूचना पहुँचती रहती रहे इसके लिये गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। इन सूचनाओं के माध्यम से सम्राट प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। अशोक के समय पर्यटक महामात्रों, राजुकों, प्रादेशिकों, पुरुषों तथा अन्य अधिकारियों की सहायता लेते थे।

संचार-व्यवस्था के संचालन के लिए सड़कें थीं, सामरिक महत्त्व के स्थलों पर सेना की टुकड़ियाँ तैनात रहा करती थीं। अधिकारियों की नियुक्ति देश की आंतरिक रक्षा और शांति, युद्ध संचालन, सेना का नियंत्रण आदि सभी राजा के अधीन था।

अमात्य, मन्त्री और मन्त्रिपरिषद्

सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मन्त्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य या सचिव एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था। यूनानी लेखक इन्हें ‘सभासद तथा निर्धारक’ (Councillors and Assessors) कहते है। ‘ये सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे। उनकी संख्या यद्यपि कम थी तथापि वे अत्यन्त प्रभावशाली थे।‘

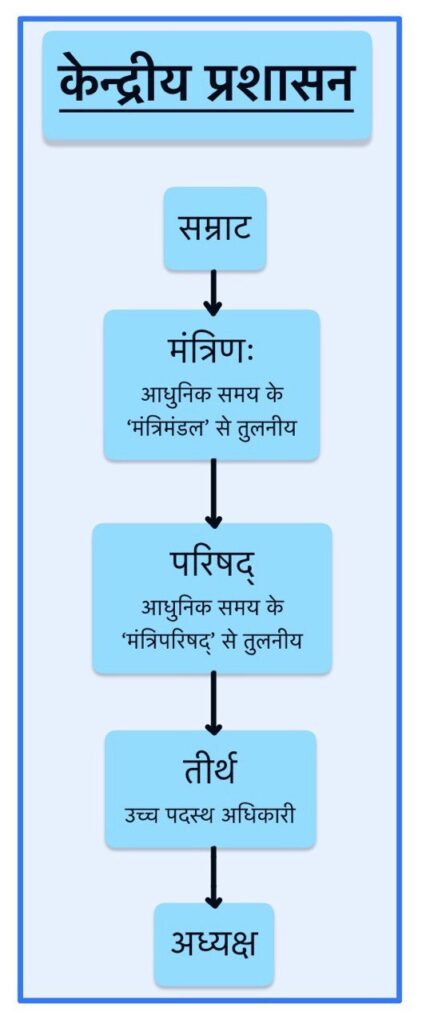

प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन इन्हीं के परामर्श से किया जाता था। परन्तु ये सभी मन्त्री नहीं होते थे। सम्राट अपने अमात्यों में से जो सभी प्रकार के आकर्षणों से परे हुआ करते थे उनको मन्त्री नियुक्त करता था (उपधा परीक्षण – उपधा शुद्धान्)।५ ये मंत्री एक छोटी उपसमिति के सदस्य थे जिसे “मन्त्रिणः” कहा जाता था। इसमें कुल तीन या चार सदस्य होते थे। संभवतः ‘मंत्रिणः’ में युवराज, प्रधानमन्त्री, सेनापति तथा सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) आदि सम्मिलित थे। ये मंत्री / मंत्रिणः एक प्रकार से ‘अंतरंग मंत्रिमंडल’ के सदस्य होते थे। ‘आत्ययिक’ अर्थात् जिनके बारे में तुरन्त निर्णय लेना हो ऐसे विषयों में ‘मन्त्रिणः’ से परामर्श किया जाता था। राज्य के सभी कार्यों पर इस अंतरंग मंत्रिमंडल विचार-विमर्श होता था और उनके निर्णय के पश्चात् ही कार्य को प्रारम्भ किया जाता था। आधुनिक ‘मंत्रिमण्डल’ की तुलना हम मंत्रिणः से कर सकते हैं।

सर्वोपधा सुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात्।५

‘मन्त्रिणः’ के अतिरिक्त एक नियमित “मन्त्रिपरिषद्” भी होती थी जिसकी सदस्य संख्या अवश्य ही काफी बड़ी होगी क्योंकि आचार्य चाणक्य के अनुसार बड़ी मन्त्रिपरिषद् रखना राजा के अपने हित में होता है और इससे उसकी ‘मन्त्रशक्ति’ बढ़ती है। इस प्रसंग में वह एक सहस्त्र सदस्यों वाली इन्द्र की मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख करते हैं जिसके कारण उन्हें ‘सहस्त्राक्ष’ कहा जाता था। आवश्यक कार्यों के विषय में निर्णय के लिये इसकी सभा बुलायी जाती थी तथा बहुमत से निर्णय लिये जाते थे किन्तु सम्राट को यह अधिकार था कि वह बहुमत के निर्णय की उपेक्षा कर अल्पमत के निर्णय को ही स्वीकार करे, यदि ऐसा करना राष्ट्र के हित में हो।६ अशोक के शिलालेखों मंत्रिपरिषद् को ही ‘परिषा’ कहा गया है।

तत्र यद्भूयिष्ठा कार्यसिद्धिकरं वा ब्रूयुस्तत्कुर्यात्।६

मन्त्रिणः तथा मन्त्रिपरिषद् का क्या सम्बन्ध था? यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता अर्थात् अस्पष्ट है। परन्तु ऐसा लगता है कि मन्त्रिणः के सदस्य मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होते थे। उनके वेतन में भी अंतर था। जहाँ मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को १२,००० पण वार्षिक वेतन मिलता था वहीं मन्त्रिणः के सदस्यों को ४८,००० पण वार्षिक वेतन मिलता था। राजा प्रायः मन्त्रिणः तथा मन्त्रिपरिषद् के ही परामर्श से शासन कार्य करता था।

अर्थशास्त्र में मन्त्रिपरिषद् को एक वैधानिक आवश्यकता बताया गया है। उसके अनुसार “राजत्व केवल सबकी सहायता से ही सम्भव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकता। अतः राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिये और इनसे मन्त्रणा लेनी चाहिये।“७

सहाय साध्यं राजत्वं चक्रमेकं वर्तते।

कुर्वीत सचिवान्तस्मान्तेषां च श्रृणुयान्मतम्॥७

इसी तरह अन्यन्त्र वर्णित है- ‘राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है – प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अनुमेय। जो अपनी आँखों से देखा जाय, वह प्रत्यक्ष, जिसे दूसरे लोग बतायें वह परोक्ष तथा कृत कार्यों को देखकर शेष का अनुमान कर लेना ही अनुमेय है। राजा के पास अनेक काम होते हैं जो एक साथ पूरे नहीं किये जा सकते। ये कार्य भिन्न-भिन्न स्थानों में होते हैं और अकेला राजा उन्हें पूरा नहीं कर सकता। अतः राजा मन्त्रियों को नियुक्त करके उन कार्यों को सम्पन्न करवाये।८

प्रत्यक्षापरोक्षानुमेया हि राजवृतिः। स्वयं दृष्टं प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षं, कर्मसुकृतेनाकृता—वेक्षणमनुमेयम्। अयोगपद्यातु कर्मणामनेकत्वादनेकस्थानत्वाच्चदेशकालात्ययोभूदित परोक्षममात्यैः कारयेदित्यमात्यकर्म।८

अर्थशास्त्र में मन्त्रियों तथा अध्यक्षों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। इसी कारण कौटिल्य ने मन्त्रियों के विभागों का अलग से उल्लेख नहीं किया है।

मन्त्रिपरिषद् का कार्य निम्न प्रकार बताया गया है :

- अनारम्भ कार्य को प्रारम्भ करना।

- आरम्भ हुए कार्य को पूरा करना।

- पूरे हुए कार्य में सुधार करना।

- राजकीय आदेशों का कठोरता के साथ पालन करवाना।

केन्द्रीय अधिकारी-तन्त्र

अर्थशास्त्र से केन्द्रीय प्रशासन का अत्यन्त विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिये केन्द्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभाजित था। प्रत्येक विभाग को ‘तीर्थ’ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में १८ तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तीर्थ सबसे उच्च श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी थे। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

| क्र० सं० | पदाधिकारी | तीर्थ (विभाग) |

| १. | मंत्री और पुरोहित | इनको प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी कहा गया है। |

| २. | समाहर्ता | राजस्व विभाग का प्रधान या ‘अर्थ मंत्री’

उत्तर वैदिक काल में राजस्व विभाग के प्रमुख को ‘भागदुक’ कहा गया है। |

| ३. | सन्निधाता | कोषाध्यक्ष

उत्तर वैदिक काल में इसको ‘संग्रहीता’ कहा गया है। |

| ४. | सेनापति | युद्ध विभाग का मंत्री |

| ५. | युवराज | राजा का उत्तराधिकारी |

| ६. | प्रदेष्टा | फौजदारी विभाग का न्यायाधीश |

| ७. | नायक | सेना का संचालक |

| ८. | कर्मान्तिक | उद्योग-धन्धों का प्रधान निरीक्षक |

| ९. | व्यवहारिक | दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश |

| १०. | मन्त्रिपरिषदाध्यक्ष | मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष |

| ११. | दण्डपाल | सैन्य सामग्री का प्रबन्ध करने वाला अधिकारी |

| १२. | अन्तपाल | सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक |

| १३. | दुर्गपाल | देश के भीतर दुर्गों का प्रबन्धक |

| १४. | नागरक | नगर का प्रमुख अधिकारी |

| १५. | प्रशास्ता | राजकीय कागजातों का संरक्षक और राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रमुख अधिकारी |

| १६. | दौवारिक | राजमहलों की देखरेख करनेवाला प्रमुख अधिकारी |

| १७. | अन्तर्वशिक | सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख |

| १८. | आटविक | वन विभाग का प्रमुख |

तीर्थ शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में कम (एक-दो) स्थलों पर हुआ है। अधिकतर स्थलों पर इनको ‘महामात्र’ की संज्ञा गयी है।

सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ या महामात्र मंत्री और पुरोहित थे। इन्हीं के परामर्श से सम्राट अन्य मंत्रियों और अमात्यों की नियुक्ति करता था। इनमें मन्त्री तथा पुरोहित प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। राज्य के सभी अधिकरणों पर मंत्री और पुरोहित का नियंत्रण रहता था।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों ही विभाग आचार्य चाणक्य के अधीन थे। आचार्य कुछ समय तक इस पद पर बिन्दुसार मौर्य के समय भी बने रहे परन्तु सम्राट से मतभेद होने के कारण पदत्याग करके अन्यत्र चले गये। बिन्दुसार ने तदुपरान्त ‘खल्लाटक’ को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। सम्राट अशोक के समय प्रधानमंत्री ‘राधागुप्त’ थे। प्राधानमंत्री के लिये ‘अग्रामात्य’ शब्द भी मिलता है।

सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र युवराज पद पर विधिवत अभिषिक्त होता था। शासनकार्य में शिक्षा देने के लिये उसे किसी जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया जाता था। बिन्दुसार के काल में सुशीम को तक्षिशिला का और अशोक मालवा प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया था। युवराज को विद्रोहों को दबाने या विजयाभियान के लिये भेजा जाता था।

राजस्व एकत्र करना, आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना समाहर्ता के कार्य थे। ग्रामीण क्षेत्रों की शासन-व्यवस्था भी उसी के अधीन थी। शासन की सुविधा से देश को छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया था। इन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में स्थानिक, गोप, प्रदेष्ट्रि इत्यादि की सहायता से शासन कार्य चलाया जाता था। इन्हीं अधिकारियों की सहायता से समाहर्ता जनगणना, गाँवों की कृषि योग्य भूमि, लोगों के व्यवसाय, आय-व्यय और प्रत्येक परिवार से मिलने वाले कर की मात्रा की जानकारी रखता था। यह जानकारी वार्षिक आय-व्यय का बजट तैयार करने के लिये आवश्यक थी। गुप्तचरों द्वारा वह देशी तथा विदेशी लोगों की गतिविधियों की पूरी जानकारी रखता था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी। प्रदेष्ट्रि अथवा प्रादेशिकों, स्थानिकों और गोप की सहायता से वह चोरी, डकैती तथा हिंसा करने वाले अपराधियों को दंडित करता था। इस प्रकार समाहर्ता एक प्रकार से आधुनिक वित्त मंत्री और गृहमंत्री के कर्तव्यों को पूरा करता था।

सन्निधाता या सन्निधातृ एक प्रकार से ‘कोषाध्यक्ष’ था। उसका काम था साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में कोषगृह और कोष्ठागार बनवाना। वह नकद तथा अन्न के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की रक्षा करता था।

उपर्युक्त पदाधिकारियों (१८ तीर्थों) के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के ‘अध्यक्ष प्रचार’ अध्याय में ‘अध्यक्षों’ का विवरण मिलता है। जिनके जिम्मे कोई न कोई सरकारी विभाग होता था। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लम्बी सूची मिलती है। इन अध्यक्षों की संख्या २६ मिलती है। सम्भवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों में ‘मजिस्ट्रेट’ (Magistrate) कहा है। इन २६ अध्यक्षों का विवरण निम्नलिखित है :

| क्र० सं० | अध्यक्ष | विभाग |

| १. | पण्याध्यक्ष | वाणिज्य विभाग |

| २. | सुराध्यक्ष | आबकारी विभाग |

| ३. | सूनाध्यक्ष | बूचड़खाना विभाग |

| ४. | गणिकाध्यक्ष | गणिका विभाग

(गणिका के लिये रूपाजीवा शब्द का प्रयोग) |

| ५. | सीताध्यक्ष | राजकीय भूमि |

| ६. | आकराध्यक्ष | खान विभाग |

| ७. | कोष्ठागाराध्यक्ष | राजकीय कोष्ठागार विभाग |

| ८. | कुप्याध्यक्ष | वन व वन सम्पदा विभाग |

| ९. | आयुधगाराध्यक्ष | राजकीय आयुधगार विभाग |

| १०. | शुल्काध्यक्ष | व्यापार विभाग |

| ११. | सूत्राध्यक्ष | कताई-बुनाई विभाग |

| १२. | लोहाध्यक्ष | धातु विभाग |

| १३. | लक्षणाध्यक्ष | राजकीय टकशाल विभाग (Mint House)

यह सिक्के जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी थी, जबकि सिक्कों की जाँच ‘रूपदर्शक’ नामक अधिकारी करता था। |

| १४. | सुवर्णाध्यक्ष | स्वर्ण विभाग |

| १५. | गोऽध्यक्ष | पशुधन विभाग |

| १६. | वीवीताध्यक्ष | चारागाह विभाग।

इसके कार्यक्षेत्र में कुओं व जलाशयों का निर्माण भी आता था। |

| १७. | मुद्राध्यक्ष | पासपोर्ट विभाग |

| १८. | नवाध्यक्ष | जहाजरानी विभाग |

| १९. | पत्तनाध्यक्ष | पत्तन / बंदरगाह विभाग |

| २०. | संस्थाध्यक्ष | व्यापारिक मार्ग विभाग |

| २१. | देवताध्यक्ष | धार्मिक संस्थाओं का विभाग |

| २२. | पौतवाध्यक्ष | माप-तौर विभाग |

| २३. | मानाध्यक्ष | दूरी व समय सम्बन्धित साधन विभाग |

| २४. | अश्वाध्यक्ष | घुड़साल विभाग |

| २५. | हस्त्याध्यक्ष | हस्तिशाला विभाग |

| २६. | अक्षपटलाध्यक्ष | महालेखाकार |

मौर्य शासन व्यवस्था के केन्द्रीय प्रशासन में अध्यक्षों का महत्त्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें १,००० पण वार्षिक वेतन मिलता था। मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज लिखते हैं कि —

“इनमें से कुछ बाजार, कुछ नगर, कुछ सेना के अधिकारी थे। कुछ नदियों की देखभाल करते थे तथा बन्द जलसंग्रहों (closed reservoirs), जिनके द्वारा नदियों में पानी बहता था, का निरीक्षण करते थे ताकि सबको समान जल प्राप्त हो सके। वे आखेटकों के भी अधिकारी थे तथा उन्हें पुरस्कृत अथवा दण्डित करने का भी अधिकार प्राप्त था। वे कर-संग्रह करते तथा भूमि-सम्बन्धी व्यवसायों, जैसे- लकड़ी काटना, बढ़ईगिरी, पीतल तथा खान में कार्य करने वालों का निरीक्षण करते थे। वे सार्वजनिक मार्गों का निरीक्षण करते थे तथा दूरी बताने के लिये प्रति दस स्टेडिया पर स्तम्भ स्थापित करते थे। जो नगरों के अधिकारी थे वे पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः परिषदों में विभक्त थे।”

यहाँ तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विभागीय अध्यक्ष भी अमात्यों में से ही नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि :

- प्रथम श्रेणी के अमात्य मन्त्रिणः के सदस्य होते थे

- द्वितीय श्रेणी के अमात्य मन्त्रिपरिषद् के सदस्य होते थे।

- तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे।

- अर्थशास्त्र के ‘अध्यक्ष प्रचार’ अध्याय में २६ अध्यक्षों का उल्लेख है।

ये अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। इन अध्यक्षों के कार्य-विस्तार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राज्य देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन और कार्य-विधि पर पूरा नियंत्रण रखता था। शासन के कई विभागों के अध्यक्ष, मंडल की सहायता से कार्य करते थे, जिनकी ओर मेगस्थनीज का ध्यान भी आकृष्ट हुआ। केंद्रीय महामात्य (महामात्र) तथा अध्यक्षों के अधीन अनेक निम्न स्तरीय कर्मचारी होते थे जिन्ह ‘युक्त’ और ‘उपयुक्त’ की संज्ञा दी गयी है। अशोक के शिलालेखों में ‘युक्त’ का उल्लेख है। इन कर्मचारियों के माध्यम से केंद्र और स्थानीय शासन के बीच सम्पर्क बना रहता था।

प्रान्तीय शासन

चन्द्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य अवश्य ही प्रान्तों में विभाजित रहा होगा, परन्तु उसके साम्राज्य के प्रान्तों की निश्चित संख्या का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है। उनके पौत्र सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें उसके निम्नलिखित प्रान्तों के नाम ज्ञात होते हैं :

- उदीच्य – (उत्तरापथ) – इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी।

- अवन्तिरठ्ठ – इस प्रदेश की राजधानी उज्जयिनी थी।

- कलिंग – यहाँ की राजधानी तोसलि थी।

- दक्षिणापथ – इसमें दक्षिणी भारत का प्रदेश शामिल था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। के० एस० आयंगर महोदय ने इस स्थान की पहचान रायचूर जनपद में स्थित आधुनिक कनकगिरि किया हैं।

- प्राच्य या प्राची – इससे तात्पर्य पूर्वी भारत से है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राशी अथवा मगध तथा समस्त उत्तरी भारत का शासन पाटलिपुत्र से सम्राट स्वयं करता था।

| प्रान्त | राजधानी |

| उत्तरापथ (उदीच्च) | तक्षशिला |

| अवन्ति राष्ट्र (अवन्तिरठ्ठ) | उज्जयिनी |

| दक्षिणापथ | सुवर्णगिरि |

| प्राची / प्राच्य / प्राशी (पूर्वी प्रदेश) | पाटलिपुत्र |

| कलिंग | तोसलि |

उपर्युक्त प्रान्तों में से उत्तरापथ, अवन्तिरट्ठ तथा प्राच्य निश्चित रूप से चन्द्रगुप्त मौर्य के भी समय में विद्यमान थे। यह असम्भव नहीं कि दक्षिणापथ भी उसके साम्राज्य का एक अंग रहा हो।

सौराष्ट्र (काठियावाड़) भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक प्रान्त था। इतिहासकारों के अनुसार सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध-स्वतंत्र प्रान्त की थी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने ‘पुष्यगुप्त वैश्य’ को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। सम्राट अशोक के समय ‘तुषास्फ’ काठियावाड़ का प्रान्तपति था। सौराष्ट्र के प्रान्तपति की स्थिति ‘अर्ध-स्वशासन प्राप्त सामंत’ की थी। तथापि उसके कार्यकलाप सम्राट के ही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे।

इन प्रान्तों के राज्यपाल प्रायः राजकुल या राजवंश से सम्बन्धित ‘कुमार’ होते थे। सम्राट अशोक के अभिलेखों में इन्हें ‘कुमार’ या ‘आर्यपुत्र’ कहा गया है। किन्तु कभी-कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांत के लिये ‘चक्र’ (अर्थशास्त्र में) शब्द का प्रयोग मिलता है।

ये प्रान्तपति अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रान्तों का शासन चलाते थे। बताया गया है कि प्रान्तों में राज्यपालों के पास अपनी मन्त्रिपरिषद् भी होती थी। प्रान्तीय-मन्त्रिपरिषद् केंद्रीय-मन्त्रिपरिषद् की भाँति ही प्रान्तीय शासन में भूमिका का निर्वहन करती थी।

रोमिला थॉपर का सुझाव है कि प्रान्तीय मंत्रिपरिषद् केंद्रीय मंत्रिपरिषद् की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थी। दिव्यावदान के कुछ उद्धरणों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रान्तीय मंत्रिपरिषद् का सम्राट से सीधा सम्पर्क था। अशोक के शिलालेखों से यह भी स्पष्ट है कि समय-समय पर केंद्र से सम्राट प्रान्तों की राजधानियों में महामात्रों को निरीक्षण करने के लिये भेजता था।

साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ-कुछ अर्धस्वशासित प्रदेश थे। यहाँ स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी परन्तु अन्तपालों द्वारा उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रहता था। अशोक के अन्य महामात्र इन अर्धस्वशासित राज्यों में धम्म महामात्रों द्वारा धर्मप्रचार करवाते थे। इसका उद्देश्य उनके उद्दंड क्रिया-कलापों को नियंत्रित करना था।

अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को १२,००० पण वार्षिक वेतन मिलता था।

मण्डल तथा जनपद प्रशासन

प्रत्येक प्रान्त में कई मण्डल होते थे जिनकी समता हम आधुनिक कमिश्नरियों से कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित ‘प्रदेष्टा’ नामक अधिकारी मण्डल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इसीको ‘प्रादेशिक’ कहा गया है। वह अपने मण्डल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था।

सम्राट अशोक के अभिलेखों में कुछ मण्डलों का उल्लेख मिलता है जो निम्नलिखित है :

| मण्डल | सम्बधित प्रांत |

| समापा | तोसलि प्रांत के अन्तर्गत |

| कौशाम्बी | पाटलिपुत्र के अन्तर्गत |

| इसिला | सुवर्णगिरि के अन्तर्गत |

| गिरिनार | सौराष्ट्र के अन्तर्गत |

मण्डल का विभाजन जनपदों में हुआ था जिन्हें ‘आहार’ या ‘विषय’ कहा जाता था। जनपद को ‘स्थानीय’ में विभाजित किया गया था जिसमें ८०० ग्राम थे। स्थानीय के अन्तर्गत दो ‘द्रोणमुख’ थे। प्रत्येक द्रोणमुख में चार-चार सौ ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे ‘खार्वटिक’ तथा खर्वटिक के अन्तर्गत २० ‘संग्रहण’ होते थे। प्रत्येक खर्वटिक में २०० ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में १० ग्राम थे।

इन प्रशासनिक इकाइयों के प्रधान; न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व सम्बन्धी अधिकारों का उपभोग करते तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की सहायता से अपना कार्य करते थे।

विषय का प्रधान अधिकारी ‘विषयपति’ (स्थानिक) होता था और संग्रहण का प्रधान अधिकारी ‘गोप’ कहा जाता था। स्थानिक समाहर्ता के अधीन भी था। समाहर्ता के अधीन एक और अधिकारी शासनकार्य चलाता था जिसे ‘प्रदेष्ट्रि’ या ‘प्रदेष्टा’ कहा गया है। वह स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जाँच करता था। इन प्रदेष्ट्रियों को अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है।

मेगस्थनीज जनपद के अधिकारियों को ‘एग्रोनोमोई’ (Agronomoi) कहते हैं। वह विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का उल्लेख करता है जो जनपद के विभिन्न विभागों का शासन चलाते थे। भूमि तथा सिंचाई, कृषि, वन, काष्ठ-उद्योग, धातु शालाओं, खानों तथा सड़कों आदि का प्रबन्ध करने के लिये अलग-अलग पदाधिकारी थे।

ग्राम-प्रशासन

‘ग्राम’ प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी/ग्रामिणी/ग्रामिक होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था तथा वेतन-भोगी कर्मचारी नहीं था। अर्थशास्त्र में ‘ग्रामवृद्धपरिषद्’ का उल्लेख मिलता है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम शासन में ग्रामणी की सहायता करते थे। राज्य सामान्यतः ग्राम-शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबन्ध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्राम-वृद्धों का परिषद् न्याय का भी कार्य करती थी। यह ग्रामों के छोटे-मोटे विवादों का फैसला करती तथा जुर्माना आदि लगा सकती थी। ग्रामणी कृषकों से भूमिकर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य ‘गोप’ नामक कर्मचारी किया करते थे। वे ग्राम के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे और उनसे प्राप्त होने वाले करों का भी हिसाब-किताब रखते थे।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय ग्राम शासन के विषय में सोहगौरा तथा महास्थान के लेखों से कुछ सूचनायें प्राप्त होती है। इनमें जनता की सुरक्षा के लिये बनवाये गये कोष्ठागारों का उत्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार निर्माण की चर्चा मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि कर संग्रह अन्न (धान्य) के रूप में भी किया जाता था तथा इन्हें अन्नागारों में संचित किया जाता था। इस धान्य को अकाल, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्रामीण जनता के बीच वितरित किया जाता था।

नगर प्रशासन

मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिये एक सभा होती थी जिसका प्रमुख ‘नागरक’अथवा ‘पुरमुख्य’ कहा जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों का उल्लेख किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

- पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती तथा कारीगरों और कलाकारों के हितों की देख-रेख करती थी।

- दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबन्ध करती थी। यदि वे देश से बाहर जाते थे तो यह उनको अगुआई (escort) करती थी तथा उनको मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्ठि संस्कार का भी प्रबन्ध करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिये विदेशियों के आचरण एवं उनकी गतिविधियों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखना भी इस समिति का कार्य था।

- तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। यह जन्म-मरण का हिसाब रखती थी। जन्म-मरण का ब्यौरा केवल करों का अनुमान लगाने के लिये ही नहीं वरन् इसलिये भी रखा जाता था कि सरकार को ज्ञात रहे कि मृत्यु क्यों और किस प्रकार हुई। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जानकारी आवश्यक थी।

- चौथी समिति नगर के व्यापार-वाणिज्य की देख-रेख करती थी। विक्रय की वस्तुओं तथा माप-तौल का नियन्त्रण करना इसी का कार्य था। किसी भी व्यक्ति को दो वस्तुओं को बेचने की अनुमति तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि वह दूना कर अदा न कर दे।

- पाँचवीं उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दण्ड दिलवाती थी। नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिये अलग-अलग प्रबन्ध था।

- छठीं कर समिति थी जिसका काम क्रय-विक्रय को वस्तुओं पर कर वसूलना था। वह बिक्री के मूल्य का १/१० होता था। इस कर को चोरी करने वालों को मृत्युदण्ड दिया जाता था।

| प्रथम समिति | शिल्प कला समिति |

| द्वितीय समिति | विदेशी समिति |

| तृतीय समिति | जनसंख्या समिति |

| चतुर्थ समिति | उद्योग व्यापार समिति |

| पंचम समिति | वस्तु निरीक्षक समिति |

| षष्ठम् समिति | कर निरीक्षक समिति |

मेगस्थनीज नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई (Astynomoi) कहते हैं। यद्यपि अन्य नगरों के शासन के विषय में हमें ज्ञात नहीं है लेकिन इस विवरण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पाटलिपुत्र के समान ही दूसरे प्रमुख नगरों में भी समितियाँ रही होंगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य युग में नगरों को स्वायत्त शासन प्राप्त था।

|

मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी अमात्य – यह योग्य अधिकरियों का एक समूह था। इन्हीं में से मंत्रिणः, मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। अग्रामात्य – प्रधानमंत्री को अग्रामात्य कहा जाता था। चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार का अग्रामात्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था, जबकि अशोक का अग्रामात्य राधागुप्त था। महामात्य – यह प्रमुख अमात्य था। यह मुख्यतः महत्त्वपूर्ण नगरों का अधिकारी था। जैसे-पाटलिपुत्र का महामात्य विष्णुगुप्त था। प्रदेष्टा – यह मण्डल का प्रमुख अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख है। ऐस्ट्रोनोमोई – यह नगर का प्रमुख अधिकारी था। मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। नागरक – नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ऐग्रोनोमोई – जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी। यह भू राजस्व का भी अधिकारी था। रूपदर्शक – सिक्कों की जाँच करने वाला प्रधान अधिकारी अथवा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी सौवर्णिक – टकसाल का प्रमुख अधिकारी एवं लक्षणाध्यक्ष का सहयोगी प्रदेष्टा – अर्थशास्त्र के अनुसार यह फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। व्यवहारिक – दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। गोप – १० गाँवों के ऊपर का प्रमुख अधिकारी। यह जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था। यह भूराजस्व सम्बन्धित तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानिक – जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी। ग्रामों से भू-राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। |

|

अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित अधिकारी धम्म महामात्र (धम्म महामाता) – ५वें बृहद् शिलाभिलेख के इसकी नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के १४वें वर्ष में की। इसका विवरण हमें ५वें, १२वें बृहद् शिलालेख और ७वें स्तम्भलेख में मिलता है। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धम्म का प्रचार-प्रसार करना था। स्त्र्याध्यक्ष महामात्र (इथीझख महामाता) – स्त्रियों की देखरेख करने वाली अधिकारी। इसका उल्लेख १२वें दीर्घ शिलालेख में है। ब्रजभूमिक (वचभूमिका) – पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारीं इसका उल्लेख १२वें दीर्घ शिलालेख में है। अन्तमहामात्य – ये सीमावर्ती प्रदेशों में धर्मप्रचार के लिये जाया करते थे इनकी नियुक्ति असभ्य जनजातियों के बीच की जाती थी। इनका उल्लेख अशोक के १२वें बृहद् शिलालेख में है। प्रादेशिक – यह मण्डल का प्रमुख अधिकारी था। इसका उल्लेख तृतीय बृहद् शिलालेख में युक्त और राजुक के साथ मिलता है। रज्जुक / राजुक – जनपद का प्रमुख अधिकारी था। चौथे स्तम्भलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के २६वें वर्ष राजुक को न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। इसका विवरण हमें ७वें स्तम्भलेख और तृतीय बृहद् शिलालेख में भी मिलता है। युक्त – रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी होता था।

प्रतिवेदक – जनता की बात राजा तक पहुँचाने वाला अधिकारी। इसका उल्लेख ६वें बृहद् शिलालेख में मिलता है। नगर व्यवहारिक (नगल-वियोहालका) – नगर का न्यायाधीश |

न्याय-व्यवस्था

मौर्य शासन ‘एकतन्त्रात्मक’ व्यवस्था थी जिसका अर्थ है कि शासन की सभी शक्तियों का स्रोत सम्राट होता था। अतः सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अन्तिम निर्वचनकर्ता और सर्वोच्च न्यायाधीश था। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साम्राज्य में अनेक न्यायालय होते थे।

न्यायालय के प्रकार :

मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ‘ग्राम न्यायालय’ होता था। इनमें ग्रामिक, ग्रामवृद्धों के साथ मिलकर न्याय किया करते थे। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रहण न्यायालय, खार्वटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, आहार या विषय न्यायालय एवं पाटलिपुत्र का केन्द्रीय न्यायालय होता था। सबसे उच्च न्यायालय ‘सम्राट का न्यायालय’ होता था।

‘ग्राम न्यायालय’ और ‘सम्राट के न्यायालय’ को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे – एक, धर्मस्थीय और द्वितीय, कण्टक-शोधक। इन दोनों न्यायालयों का अन्तर बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम इन्हें सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं।

- धर्मस्थीय न्यायालय (दीवानी न्यायालय) – यह दीवानी मामलों से सम्बन्धित न्यायालय था। इसके न्यायाधीश को ‘धर्मस्थ’ या ‘व्यवहारिक’ कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालयों का न्याय-निर्णय, धर्मशास्त्र में निपुण तीन धर्मस्थ या व्यवहारिक और तीन अमात्य करते थे।

- कण्टकशोधन (फौजदारी) न्यायालय – व्यक्ति और राज्य के बीच के विवादों का निपटारा इन न्यायालयों में होता था। इस न्यायालय के न्यायाधीश को ‘प्रदेष्टा’ या ‘प्रदेष्ट्रि’ कहा जाता था। कण्टकशोधन न्यायालय में तीन प्रदेष्टा और तीन आमात्य होते थे।

धर्मस्थनीय बनाम कण्टकशोधन न्यायालय :

इन दोनों के बीच भेद इतना स्पष्ट नहीं था।

धर्मस्थनीय न्यायालय :

- अवश्य ही धर्मस्थीय अदालतों में अधिकांश वाद-विषय विवाह, स्त्रीधन, तलाक, दाय, घर, खेत, सेतुबंध, जलाशय-सम्बन्धी विवाद, ऋण-सम्बन्धी विवाद, भृत्य, कर्मकर और स्वामी के बीच विवाद, क्रय-विक्रय सम्बन्धी विवाद से सम्बन्धित थे।

- साथ ही चोरी, डाके और लूट के मामले भी धर्मस्थीय अदालत के सामने पेश किये जाते थे, जिसे ‘साहस‘ कहा गया है।

- इसी प्रकार कुवचन बोलना, मानहानि और मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय अदालत के सामने प्रस्तुत किये जाते थे। इन्हें ‘वाक् पारुष्य‘ तथा ‘दण्ड पारुष्य‘ कहा गया है।

कंटकशोधन न्यायालय :

- समाज-विरोधी तत्त्वों को समुचित दंड देने का कार्य मुख्यतः कंटकशोधन न्यायालयों का था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार कंटकशोधन न्यायालय एक नये प्रकार के न्यायालय थे, जो मौर्य साम्राज्य की अधिकाधिक जटिल सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाये गये थे ताकि एक अत्यंत संगठित शासन तंत्र के विविध विषयों से सम्बद्ध निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

- ये एक प्रकार के विशेष न्यायालय थे जहाँ अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था।

सम्राट अशोक के समय जनपद (विषय या आहार) का मुख्य न्यायाधीश ‘रज्जुक’ और नगर का मुख्य न्यायाधीश ‘व्यवहारिक’ कहलाता था।

विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिये विशेष प्रकार की अदालतें संगठित की गयी थीं।

दण्ड विधान कठोर था :

दण्ड विधान अत्यन्त कठोर थे। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे। आचार्य चाणक्य तीन प्रकार के अर्थदण्डों का उल्लेख करते हैं

- पूर्व साहस दण्ड : यह ४८ से लेकर ९६ पण तक होता था।

- मध्यम साहस दण्ड : यह २०० से ५०० पण तक होता था।

- उत्तम साहस दण्ड : यह ५०० से १,००० पण तक होता था।

इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग-भंग तथा मृत्यु दण्ड की सजा दी जाती थी। कारीगरों (शिल्पकारों) की अंग-क्षति करनेवाले को मृत्यु दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार का दण्ड करों की चोरी करने वालों तथा राजकीय धन का घोटाला करने वालों को भी मिलता था।

अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि ‘युक्त’ नामक अधिकारी प्रायः धन का अपहरण करते थे। एक स्थान पर उल्लिखित है कि ‘जिस प्रकार जल में विचरण करती हुई मछलियों को जल पीते हुये कोई नहीं देख सकता उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युक्तों को धन का अपहरण करने पर कोई जान नहीं सकता है।’९

“मत्स्यायथाऽन्तः सलिले चरतो ज्ञातुं न शक्यां सलिलं पिबन्तः।

युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्याः धनमाददानाः॥”९

ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबो कर मृत्यु दण्ड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था उसके लिये जल, अग्नि तथा विष आदि द्वारा ‘दिव्य परीक्षाएँ’ ली जाती थी।

मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि दण्डों को कठोरता के कारण अपराध प्रायः नहीं होते थे। लोग अपने घरों को असुरक्षित छोड़ देते थे तथा वे कोई लिखित समझौता रहीं करते थे। कानून की शरण लोग बहुत कम लेते थे। एक बार जब वह चन्द्रगुप्त के सैनिक शिविर में गया तो उसे पता चला कि ‘सम्पूर्ण सेना में चोरी की गयी वस्तुओं का मूल्य २०० द्रेक्कम (Drachmae) से भी कम था।’

निष्कर्ष रूप में मौर्य काल में कठोर दण्ड-व्यवस्था थी। मृत्युदण्ड, अंग विच्छेद, कारावास एवं जुर्माना जैसे दण्ड प्रचलित थे। सम्राट अशोक ने दण्ड व्यवस्था को उदार बनाया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति : धर्मोपधाशुद्ध :

अर्थशास्त्र के विवरण से पता चलता है कि जो अमात्य ‘धर्मोपधाशुद्ध’ अर्थात् धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाता था।

कानून के चार अंग :

आचार्य चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णय के लिये कानून के चार अंगों का वर्णन है जिसे ‘चतुष्पद कानून’ कहा गया। ये निम्नलिखित हैं –

- धर्म – यह सार्वभौमिक कानून है।

- व्यवहार – पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देना।

- चरित्र – गाँव के अपने रीति-रिवाज एवं परम्परा को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना।

- राजशासन (राजाज्ञा) – राजा द्वारा बनाया गया कानून।

राजाज्ञा (राजशासन) अन्य तीन कानूनों से ऊपर था। राजाज्ञा का अन्य विधियों से विरोध होने पर राजाज्ञा अभिभावी होता था।१०

“धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्।

विवादार्थश्चतुष्यादः पश्चिमः पूर्वबाधकः॥”१०

न्यायालयों के कर्मचारियों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था की गयी थी। गलत बयान लिखने, निरपराध व्यक्ति को कारावास देने, अपराधी को छोड़ देने के दोष में न्यायाधीशों एवं न्यायालय के कर्मचारियों को दण्ड दिये जाते थे।

गुप्तचर विभाग

चन्द्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन की सफलता बहुत कुछ अंशों में कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित थी। गुप्तचर विभाग एक पृथक् अमात्य के अधीन रखा गया जिसे ‘महामात्यापसर्प’ कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में ‘गूढ़ पुरुष’ कहा गया है। इस विभाग में वे व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे जिनके चरित्र को ‘शुद्धता एवं निष्ठा’ की परीक्षा सब प्रकार से कर ली जाती थी११ –

उपाधिभिः शुद्धामात्यवर्गों गूढपुरुषानुत्पादयेत्।११

सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ था। वे अनेक प्रकार के छद्म भेस धारण करके भ्रमण किया करते थे तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे। वे सभी प्रकार के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे।

अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ‘शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन सब प्रकार के राजाओं एवं अट्ठारह तीर्थों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिये।’१२

“एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्।

उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि॥”१२

यूनानी लेखकों ने उन्हें ‘निरीक्षक तथा ओवरसियर्स’ (Inspectors and Overseers) कहा है। स्ट्रैबो के अनुसार इन दोनों पदों पर अत्यन्त योग्य तथा विश्वसनीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी।

अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का विवरण मिलता है —

- संस्था अर्थात् एक ही स्थान पर रहने वाले तथा

- संचरा अर्थात् प्रत्येक स्थानों में भ्रमण करने वाले।

पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियाँ भी गुप्तचरी करती थीं। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि गणिकायें (वेश्यायें) भी गुप्तचर के पदों पर नियुक्त की जाती थीं। गणिका के लिये ‘रूपाजीवा’ शब्द का प्रयोग मिलता है।

यदि कोई गुप्तचर गलत सूचना देता था तो उसे दण्डित किया जाता था तथा पद से मुक्त कर दिया जाता था।

| संस्था – ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था के ५ प्रकार थे:

१. कापटिक रूप – ये विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। २. उदास्थित – ये संन्यासी के वेश में रहते थे। ३. गृहपतिक – ये किसान के वेश में रहते थे। ४. वैदेहक – ये व्यापारी के वेश में रहते थे। ५. तापस – ये तपस्वियों के वेश में रहते थे। ये सिर मुँडाये या जटाधारी साधु होते थे। संचरा – इसमें भ्रमणशील गुप्तचर आते थे। इसके ४ प्रकार थे: १. सत्री – विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर। कौटिल्य के अनुसार सत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। २. तीक्ष्ण – ये शूरवीर गुप्तचर थे। ३. रशद – ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। ४. परिव्राजिका – ये भिक्षुणी वेश में रहती थीं। इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएँ भेजते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभयवेतन कहा जाता था। |

गुप्तचर के अतिरिक्त शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों को रोकथाम के लिये पुलिस भी थी जिसे अर्थशास्त्र में ‘रक्षिन्’ कहा गया है।

राजदूत

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राजदूतों का भी वर्णन मिलता है। इसमें तीन प्रकार के बताये गये हैं –

- निसृष्टार्थ – इसके पास अमात्यों के गुण होने चाहिए। ये किसी भी देश के साथ के भी सन्धि या समझौता कर सकते थे।

- परिमितार्थ – इन्हें कुछ मामलों में स्वतन्त्र अधिकार था परन्तु बड़े मामलों में राजा से परामर्श लेना पड़ता था। इन्हें ‘अर्धस्वतन्त्र’ राजदूत कहा गया है।

- शासनहार – ये मात्र सूचना देने वाले राजदूत होते थे।

भूमि तथा राजस्व

चन्द्रगुप्त मौर्य की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर आधारित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्य-कलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति को और विशेष ध्यान दिया गया तथा अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था।

राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी ‘सीताध्यक्ष’ था जो दासों, कर्मकारों तथा बन्दियों की सहायता से खेती करवाता था। कुछ राजकीय भूमि खेती करने के लिये कृषकों को भी दे दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि-कर था। यह सिद्धान्ततः उपज का १/६ होता था, परन्तु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता था। अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय पर र लोगों को २५% तक कर देना पड़ता था। ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि यदि कोई किसान अपने हल-बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता था तो उसे उपज का आधा भाग प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त किसानों के पास व्यक्तिगत भूमि भी होती थी। ऐसे लोग अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे। भूमिकर को ‘भाग’ कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ‘सीता’ कहा गया है। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। नगरों में जल एवं भवन कर लगाये जाते थे।

अर्थशास्त्र में भाग के साथ-साथ बलि तथा कर का भी उल्लेख मिलता है। ‘बलि’ संभवतः धार्मिक देय था जबकि ‘कर’ सामायिक देव था जो समय-समय पर जनता से वसूला जाता था। कालान्तर में इसे दमनात्मक (oppressive) माना जाने लगा जैसा कि जूनागढ़ लेख से ध्वनित होता है। रुम्मिनदेई लेख में भी बलि का उल्लेख है।

राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन राजा को व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा-शुल्क, चुंगी, विक्री-कर, व्यापारिक मार्गों, सड़कों तथा घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा (Licence) शुल्क तथा आर्थिक दण्ड के रूप में प्राप्त हुये जुमनि आदि थे।

समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करने तथा आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिये उत्तरदायी होता था। ‘स्थानिक’ तथा ‘गोप’नामक पदाधिकारी प्रान्तों में करों को एकत्र करते थे।

वस्तुतः प्रथम बार मौर्य काल में ही कर-प्रणाली / राजस्व-प्रणाली की विस्तृत रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी जिसका विवरण हमें कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका उद्देश्य अधिकाधिक वस्तुओं पर कर लगाकर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

आय के स्रोत :

अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य था और जिसका संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। इनमें खान, जंगल, नमक और अस्त्र-शस्त्र के व्यवसाय मुख्य थे। राजा का यह दायित्व था कि वह कुशल कर्मकरों का प्रबन्ध करके खानों का पता लगाये। खानों से खनिज पदार्थ निकालकर उन्हें कर्मान्तों या कारखानों में भिजवाये और जब वस्तुएँ तैयार हो जाएँ तो उनकी बिक्री का प्रबन्ध करे।

आचार्य चाणक्य ने दो प्रकार की खानों का उल्लेख किया है :

- स्थल-खानें। स्थल खानों से सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा, नमक आदि प्राप्त किए जाते थे।

- जल-खानें। जल-खानों से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि प्राप्त होते थे।

इन खानों से राज्य को पर्याप्त आय होती थी।

जंगल राज्य की संपत्ति होते थे। जंगल के पदार्थों को कारखानों में भेजकर उनसे विविध प्रकार की पण्य वस्तुएँ तैयार करावायी जाती थीं।

राज्य के कोष्ठागारों में संचित अन्न से, खानों और जंगलों से प्राप्त द्रव्य से और कर्मान्तों में बनी हुई पण्य वस्तुओं के विक्रय से भी पर्याप्त आय होती थी।

मुद्रा-पद्धति से भी आय होती थी। मुद्रा संचालन का अधिकार राज्य को था। लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था और जब लोग सिक्के बनवाते तो उन्हें राज्य का लगभग १३१/२ प्रतिशत ब्याज रुपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था।

विविध प्रकार के दंडों से तथा संपत्ति की जब्ती से भी राज्य की आमदनी होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमें राज्य संपत्ति जब्त कर लेता था।

संकट काल में राज्य अनेक अनुचित उपायों से भी धन संचय करता था; जैसे – अद्भुत प्रदर्शन और मेलों को संगठित करना। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में धन के लिये देवताओं की प्रतिमाएँ बनवाकर बेची जाती थी। इस प्रकार मौर्य शासन काल में राज्य की आय के सभी साधनों को जुटाया गया।

सरकारी आय का व्यय विभिन्न रूपों में होता था :

- एक भाग सम्राट एवं उसके परिवार के भरण-पोषण में,

- दूसरा भाग विविध पदाधिकारियों को वेतन आदि देने में,

- तीसरा भाग सैनिक कार्यों में,

- चौथा भाग लोकोपकारी कार्यों; जैसे – सड़कों, नहरों, झीलों एवं जलाशयों के निर्माण में तथा

- पाँचवाँ भाग धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को दान देने में खर्च किया जाता था।

उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय भी राज्य करता था; यथा :

- कारीगरों (शिल्पकारों) के लाभार्थ राज्य की ओर से चलाये जाने वाले उद्योगों तथा खानों आदि में भी बहुत अधिक धन व्यय होता था।

- नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये राज्य की ओर से औषधालय खोले जाते थे तथा दवाओं का वितरण होता था। इन कार्यों में भी बहुत अधिक धन लगता था।

इस प्रकार इन अनेक मदों में सरकारी आय का व्यय हुआ करता था।

व्यय का आकार :

राज्य की आय का बड़ा भाग कर्मचारियों को वेतन देने पर खर्च होता था।

- सबसे अधिक वेतन ४८,००० पण मंत्रियों का था और सबसे कम वेतन ६० पण था।

- आचार्य, पुरोहित और क्षत्रियों को वह ‘देय भूमि’ दान में दी जाती थी जो कर-मुक्त होती थी।

- खान, जंगल, राजकीय भूमि पर कृषि आदि के विकास के लिये राज्य की ओर से धन व्यय किया जाता था।

- सेना पर काफी धन व्यय किया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशिक्षित पदाति का वेतन ५०० पण, रथिक का २०० पण और आरोहिक (हाथी और घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने वाले) का वेतन ५०० से १,००० पण वार्षिक रखा गया था। इससे अनुमान लग सकता है कि सेना पर कितना खर्च होता होगा।

- उच्च सेनाधिकारियों का वेतन ४८,००० पण से लेकर १२,००० पण वार्षिक तक था।

जनकल्याणकारी व्यय :

यद्यपि मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस शासन-व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य की कई विशेषताएँ पायी जाती हैं; यथा – राजमार्गों के निर्माण, सिचाई का प्रबन्ध, पेय जल की व्यवस्था, सड़कों के किनारे छायादार वृक्षों का लगाना, मनुष्य और पशुओं के लिये चिकित्सालय, मृत सैनिकों तथा राज कर्मचारियों के परिवारों के भरण-पोषण, कृपण-दीन-अनाथों का भरण-पोषण इत्यादि। इन सब कार्यों पर भी राज्य का व्यय होता था। सम्राट अशोक के समय इन परोपकारी कार्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई।

|

राजस्व प्रशासन आचार्य चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में राजस्व के सात स्रोतों का वर्णन मिलता है। जिसे आचार्य आय शरीर कहते हैं। ये स्रोत निम्नलिखित हैं –

भूमि से प्राप्त होने वाली आय :

मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर :

कुछ देशों से आयातित वस्तुओं पर द्वारदेय नहीं लगाया जाता था। ऐसी वस्तुओं को देशोपकार या अनुग्रहिककहा जाता था। राज्य में उत्पादित (राज्य नियंत्रित उद्योग) वस्तु को यदि कोई व्यापारी बाहर से आयात करता था तो उस वस्तु के आयात से राज्य को जितना नुकसान होता था, उतना उस व्यापारी से हर्जाना लिया जाता था। यह हर्जाना वैधरण कहलाता था।

मौर्य काल में सम्भवतः वस्तुओं का बीमा भी किया जाता था चूँकि अर्थशास्त्र में ‘भयप्रतिकारव्यय‘ का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः बीमा से सम्बन्धित था। कर संग्रहण : दो रूपों में किया जाता था – नकद अथवा अनाज रूप में।

राज्य नियंत्रित उद्योग

|

सेना का प्रबन्ध

चन्द्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यन्त विशाल सेना थी। इसमें ६ लाख पैदल, ३० हजार अश्वारोही, ९ हजार हाथी तथा सम्भवतः ८,००० रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। विभिन्न स्रोतों से चन्द्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का ज्ञान होता है जो कि थोड़े बहुत अन्तर के साथ बताये गये हैं :

- प्लूटार्क के अनुसार — ‘सैंड्रोकोटस, उस समय तक सिंहासनारूढ़ हो चुका था, उसने ६,००,००० सैनिकों की सेवा से सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला और अपने अधीन कर लिया।’

- प्लिनी के अनुसार — ‘चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में ६,००,००० पैदल सेना, ३०,००० अश्वारोही और ९,००० हाथी थे।’

“Pliny, doubtless basing his statement on Megasthenes, put the strength of Chandragupta’s forces at 600,000 infantry, 30,000 cavalry and 9,000 elephants. He says nothing of chariots, but their number was placed at 2,000 by Diodorus and Curtius, and at 8,000 by Plutarch all of them recording reports that reached Alexander about the number of chariots in the army of the King of the Prasii, that is, the Nanda predecessor of Chandragupta.” — Age of the Nandas and Mauryas, p. 188 : Nilakantha Shastri.

“प्लिनी ने मेगस्थनीज पर अपने कथन का आधार बनाते हुए चंद्रगुप्त की सेना की ताकत ६,००,००० पैदल सेना, ३०,००० घुड़सवार और ९,००० हाथियों पर रखी। वह (प्लिनी) रथों के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन डियोडोरस और कर्टियस द्वारा उनकी संख्या २,००० बतायी गयी थी, और प्लूटार्क द्वारा ८,००० बतायी गयी थी, उन सभी ने रिपोर्ट दर्ज की थी जो कि प्रासी के राजा की सेना में रथों की संख्या के बारे में अलेक्जेंडर तक पहुँची थी, अर्थात्, चंद्रगुप्त के पूर्ववर्ती नंद।”

सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। सैनिकों के ‘अनुशासन’ और ‘प्रशिक्षण’ पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना था। शांति के काल में वे आनन्द एवं आराम का जीवन व्यतीत करते थे। युद्ध सम्बन्धी समस्त सामग्रियाँ राज्य की ओर से प्रदान की जाती थीं। विजय के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कार भी दिये जाते थे। सैनिकों का वेतन इतना अधिक था कि वे बड़े आराम के साथ अपना तथा अपने आश्रितों का निर्वाह कर सकते थे।

मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि इस सेना का प्रबन्ध छः समितियों द्वारा होता था। प्रत्येक समिति में पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इनका कार्य अलग-अलग था जिसका विवरण निम्नलिखित था :

- प्रथम समिति : जल-सेना की व्यवस्था करती थी।

- दूसरी समिति : सामग्री, यातायात एवं रसद को व्यवस्था करती थी।

- तीसरी समिति : पैदल सैनिकों की देख-रेख करती थी।

- चौथी समिति : अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी।

- पाँचवीं समिति : हस्ति-सेना की व्यवस्था करती थी।

- छठी समिति : रथ सेना की व्यवस्था करती थी।

सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सेनापति का पद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता था और वह मन्त्रिणः का सदस्य था। उसे ४८,००० पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। सेना के चारों अंगों ‘अश्व, गज, रथ और पैदल’ के अलग-अलग अध्यक्ष होते थे जो सेनापति की अधीनता में कार्य करते थे। इन्हें ८,००० पण वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध-क्षेत्र में सैन्य-संचालन करने वाला अधिकारी ‘नायक’ कहा जाता था। सेनापति के पश्चात् नायक का पद ही सैनिक संगठन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था जिसे १२,००० पण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था।

मौर्यों के पास शक्तिशाली नौ-सेना (Navy) भी थी। अर्थशास्त्र में ‘नवाध्यक्ष’ नामक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है जो युद्धपोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था।

सीमान्त प्रदेशों की रक्षा सुदृढ़ दुर्गों द्वारा की जाती थी। अन्तपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों के अध्यक्ष होते थे।

आचार्य चाणक्य के अनुसार पदाति सेना के ६ भागों का विवरण मिलता है :

- मौल – स्थायी सेना

- भृतक – आवश्यकता पड़ने पर किराये की सेना

- श्रेणी बल – युद्ध से आजीविका चलाने वाले

- मित्र बल – मित्र राष्ट्र की सेना

- अमित्र बल – बन्दी बनाये गये सैनिक

- आटवी बल – जंगली सेना

दण्डपाल के अधीन एक अधिकारी ‘आयुधगाराध्यक्ष’ था जो अस्त्र-शस्त्र, उनके रख-रखाव एवं सुरक्षा का प्रबन्ध करता था।

शतध्नि नामक आयुध का भी उल्लेख मिलता है जो आक्रमण के समय सेना के ऊपर गिरा दी जाती थी, जिससे सैकड़ों सैनिक मारे जाते थे। अर्थशास्त्र में अग्नियोग का उल्लेख मिलता है, जिससे अग्निबाण बनाये जाते थे।

मौर्य काल में युद्धों में व्यूह रचना की जाती थी। मुख्य रूप से ४ व्यूहों का प्रयोग होता था :

- दण्ड व्यूह

- भोग व्यूह

- मण्डल व्यूह

- असंहत व्यूह

अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है –

- प्रकाश युद्ध – जो युद्ध आमने-सामने लड़ा जाये।

- तूष्णी युद्ध – इस युद्ध में दूसरे राज्यों के राजपरिवार में फूट डलवाकर राज्य का विनाश करवा दिया जाता था। फूट डालने वाले ‘तूष्ण’ कहलाते थे।

- कूट युद्ध – कूटनीतिक युद्ध।

अर्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है :

- औदक – नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग।

- पर्वत – पहाड़ों पर बनाया गया दुर्ग।

- धान्वन – मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाये गये दुर्ग।

- वन दुर्ग – घने जंगलों में बनाए गये दुर्ग।

लोकोपकारिता के कार्य

चन्द्रगुप्त मौर्य यद्यपि निरंकुश शासक थे तथापि उसने अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी तथा सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेकानेक जनकल्याणकारी उपाय किये थे। यातायात की सुविधा के लिये विशाल राजमार्गों का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिये चन्द्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रान्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक इतिहास-प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। यह गिरनार (जूनागढ़) के समीप रैवतक तथा ऊर्जयत पर्वतों के जलस्रोतों के ऊपर कृत्रिम बाँध बनाकर निर्मित को गयी थी। आचार्य चाणक्य सिंचाई के लिये बाँध बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। लगता है इसी में प्रेरित होकर इस झील का निर्माण कराया गया हो। इससे नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती थी। सम्राट अशोक के समय में उनके राज्यपाल तुषास्य ने झील से पानी के निकास के लिये मार्ग बनवाये थे। इससे इसको उपयोगिता बढ़ गयी थी।१३ इस झील को हम मौर्यकालीन अभियंत्रिकी कला का उत्कृष्ट नमूना कह सकते हैं।

“मौर्यस्य राज्ञ: चन्द्र [ गुप्तस्य ] राष्ट्रियेण [ वैश्येन पुष्यगुप्तेन कारितं अशोकस्य मौर्यस्य [ कृ ] ते यवनराजेन तुष [ ] स्फेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलं कृतं [ । ]” १३

नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिये अनेक प्रकार के औषधालयों तथा विद्यालयों की स्थापना भी राज्य की ओर से करवायी गयी थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य को शासन व्यवस्था लोकोपकारी था। सरकार के विषय में उसकी धारणा पितृपरक (Paternal) थी। स्वयं निरंकुश होते हुए भी व्यवहार में वह धर्म, लोकाचार तथा न्याय के अनुसार ही शासन करता था। उसे निरन्तर प्रजाहित की चिन्ता बनी रहती थी। जनता को व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा दासों को स्वामियों के अत्याचारों से बचाने के लिये व्यापक उपाय किये गये थे। राज्य अनाथों, विधवाओं, मृत सैनिकों एवं कर्मचारियों के भरण-पोषण का दायित्व वहन करता था।

चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमन्त्री आचार्य चाणक्य ने जिस विस्तृत प्रशासन की रूप-रेखा प्रस्तुत की थी उसमें प्रजाहित को सर्वोच्च स्थान दिया गया और यही इस शासन की सबसे बड़ी विशेषता है। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन का आदर्श अर्थशास्त्र की इन पंक्तियों से स्पष्टतः प्रकट होता है – “प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसका हित है। अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता, बल्कि जो प्रजा के लिये हो, उसे करने में राजा का हित होता है।”१४

“प्रजा सुखे सुखम् राज्ञः प्रजानाम् च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितम् राज्ञः प्रजानाम् तु प्रियम् हितम्॥”१४

इस प्रकार चन्द्रगुप्त को शासन व्यवस्था ने एक कल्याणकारी राज्य (welfare state) की अवधारणा को चरितार्थ किया।

किन्तु चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था में सब कुछ अच्छा ही नहीं था। इसमें कुछ ऐसे दोष थे जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इस विस्तृत प्रशासनतन्त्र में केन्द्रीय नियंत्रण इतना प्रबल था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतया कुचल दिया गया तथा सामान्य नागरिक कठोर नियंत्रण में जीवन यापन करने के लिये विवश हो गया था। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थायें प्रायः नगण्य थीं। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, जो व्यक्ति के न केवल सार्वजनिक अपितु निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे तथा सभी प्रकार की गतिविधियों से सम्राट को अवगत कराते थे।

नौकरशाही के अधिकार विस्तृत थे तथा प्रजा के उत्पीड़न की सम्भावना निरंतर बनी रहती थी। यह तथ्य तब प्रमाणित हो जाता है जब सम्राट बिन्दुसार के समय तक्षशिला विद्रोह हुआ। राजकुमार अशोक से वहाँ की जनता ने अमात्यों के उत्पीड़न की शिकायत की थी। सम्राट अशोक का इस दिशा में समुचित कदम उठाना और बार-बार पदाधिकारियों को उत्पीड़न न करने का निर्देश भी इसकी पुष्टि करते हैं।

दण्ड विधान अत्यन्त कठोर थे। मृत्यु दण्ड एवं अमानवीय यातनायें आम बातें थीं। अतः कुछ आधुनिक विद्वानों कि यह आलोचना काफी दमदार है कि ‘चन्द्रगुप्त ने सुरक्षा की वेदी पर नागरिक स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी तथा साम्राज्य को एक पुलिस राज्य (Police State) में परिवर्तित कर दिया।’

यह अच्छी बात थी कि कालान्तर ने अशोक ने प्रशासन की इन कमियों को पहचाना तथा उसमें यथोचित सुधार कर उसे अधिक लोकोपकारी तथा प्रजा के हितों के अनुकूल बना दिया।

वेतन

मौर्य साम्राज्य में कर्मचारियों के वेतन पर अत्यधिक व्यय होता था। जिनमें से कुछ का विवरण प्राप्त होता है।

- अधिकतम वेतन – ४८,००० पण वार्षिक

- न्यूनतम वेतन – ६० पण वार्षिक

| अधिकारी / कर्मचारी | वार्षिक वेतन |

| मंत्रिणः के सदस्य | ४८,००० पण |

| मंत्रिपरिषद् के सदस्य | १२,००० पण |

| राज्यपाल | १२,००० पण |

| अध्यक्ष | १,००० पण (?) |

| सेनापति (मंत्रिणः का सदस्य) | ४८,००० पण |

| नायक (सैन्य संचालक) | १२,००० पण |

| अश्व, गज, रथ व पदाति सेना का अध्यक्ष | ८,००० पण |

| प्रशिक्षित पदाति | ५०० पण |

| रथिक | २०० पण |

| आरोहिक (अश्व व हाथी) | ५०० से १,००० पण |

अशोक के प्रशासनिक सुधार

सम्राट अशोक महान् विजेता एवं सफल धर्म प्रचारक होने के साथ ही साथ अशोक एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने किसी नयी शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया वरन् अपने पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में ही आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन एवं सुधार कर उसे अपनी नीतियों के अनुकूल बना दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात् सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य धम्म का अधिकाधिक प्रचार हो गया। अशोक का धम्म प्रजा के नैतिक एवं भौतिक उत्थान का सबल माध्यम था। धम्मविषयक इस मूलभूत अवधारणा के फलस्वरूप परम्परागत प्रशासनिक ढाँचे में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा उसने कुछ नये पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की।

सम्राट

सम्राट अशोक एक विस्तृत साम्राज्य के एकच्छत्र शासक थे। उन्होंने ‘देवानाम् पिय’ की उपाधि धारण की। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इसका उद्देश्य पुरोहितों का समर्थन प्राप्त करना था। इसके विपरीत रोमिला थॉपर का विचार है कि इस उपाधि का लक्ष्य राजा की दैवी शक्ति को अभिव्यक्त करना तथा अपने को पुरोहितों की मध्यस्थता से दूर करना था।

उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेखों में ‘पुरोहित’ का उल्लेख नहीं मिलता। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यह एक महत्त्वपूर्ण पद था। इससे भी सूचित होता है कि पुरोहित का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप समाप्त हो चुका था। सिद्धान्ततः निरंकुश एवं सर्वशक्तिसम्पन होते हुए भी अशोक एक प्रजावत्सल सम्राट थे। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत् मानते थे और इस प्रकार राजत्व के सम्बन्ध में अशोक की धारणा ‘पितृपरक’ (Paternal) थी। वह प्रजाहित को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। अपने छठे शिलालेख में अशोक अपनी इस भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं – ‘सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरा मत है। सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा काम नहीं है। मैं जो कुछ भी पराक्रम करता है वह इसलिये कि भूतों के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। मैं उनको इस लोक में सुखी बनाऊँ और वे दूसरे लोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकें।’१३

“नास्ति हि कंमतरं सर्वलोकहितत्पा [ । ] य च किंति पराक्रमामि अहं किंतु भूतानं आनंणं गछेयं इध च नानि सुखापयामि परत्रा च स्वगं आराधयंतु [ । ]” १५

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि राजत्व विषयक सम्राट अशोक के आदर्श कितने उदात्त थे। उल्लेखनीय है कि यहाँ अशोक राजा के प्रति ‘प्रजा-ऋण’ की बात करते हैं जो केवल प्रजा की भलाई करके ही चुकाया जा सकता है। यह अवधारणा सर्वधा नवीन एवं मौलिक थी।

मन्त्रिपरिषद्

अशोक के अभिलेखों में ‘परिषा’ शब्द का उल्लेख हुआ है। वह अर्थशास्त्र में वर्णित ‘मन्त्रिपरिषद्’ थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि सम्राट अशोक के प्रधानमन्त्री (अग्रामात्य) राधगुप्त थे। ऊँचे कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा उन्हें निर्देश देने का अधिकार भी परिषद् को था। तीसरे तथा छठे शिलालेखों से मन्त्रिपरिषद् के कार्य पर प्रकाश पड़ता है।

- तीसरे बृहद् शिलालेख १६ से पता चलता है कि परिषद् के आदेश विधिवत् लिखे जाते थे जिन्हें स्थानीय अधिकारी जनता तक पहुँचाते थे।

“परिसा पि युते आञपयिसति गणनायं हेतुतो च व्यंजनतो च [ । ]” १६

- छठे बृहद् शिलालेख १७ से पता चलता है कि सम्राट के मौलिक आदेशों तथा विभागीय अध्यक्षों द्वारा आवश्यक विषयों पर लिये गये निर्णयों के ऊपर मन्त्रिपरिषद् विचार करती थी। उसे इनमें संशोधन करने अधवा बदल देने तक के लिये सम्राट से सिफारिश करने का अधिकार था। अशोक कहते हैं कि यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो अथवा किसी विषय पर मन्त्रिपरिषद् में मतभेद हो तो इसकी सूचना उन्हें तत्काल भेजी जाय।

“य च किंचि मुखतो आञपयामि स्वयं दापकं वा स्रावापकं वा य वा पुन महामात्रेसु आचायिके अरोपितं भवति ताय अथाय विवादो निझती व सन्तों परिसायं आनंतर पटिवेदेतव्यं में सर्वत्र सर्वे काले [ । ]” १७

राजकीय आदेशों को पुनर्विचार अथवा परिवर्तन के लिये सम्राट के पास भेजना यह सिद्ध करता है कि मन्त्रिपरिषद् मात्र सलाहकारी संस्था ही नहीं थी अपितु उसे वास्तविक एवं विस्तृत अधिकार प्राप्त थे।

दिव्यावदान से भी पता चलता है कि मन्त्रिपरिषद् के विरोध के कारण अशोक को बौद्ध संघ के प्रति किया जाने वाला अपव्यय रोकना पड़ता था। इस प्रकार परिषा की स्थिति आधुनिक सचिवालय जैसी थी जो सम्राट तथा महामात्रों के बीच प्रशासनिक निकाय का कार्य करती थी।

प्रान्तीय शासन

प्रशासन की सुविधा के लिये अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभाजित था। सम्राट अशोक के अभिलेखों में पाँच प्रान्तों के नाम मिलते है –

| क्र० सं० | प्रांत | राजधानी |

| १. | उत्तरापथ | तक्षशिला |

| २. | अवन्तिरट्ठि | उज्जयिनी |

| ३. | कलिंग | तोसलि |

| ४. | दक्षिणापथ | सुवर्णगिरि |

| ५. | प्राच्य या पूर्वी प्रदेश | पाटलिपुत्र |

इन प्रान्तों के अतिरिक्त और भी प्रान्त रहे होंगे। राजनीतिक महत्त्व के प्रान्तों में राजकुल से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें ‘कुमार’ तथा ‘आर्यपुत्र’ कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरि, कलिंग एवं उज्जयिनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गयी थी।

दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिष्य को ‘उपराजा’ नियुक्त किया था जिसके भिक्षु हो जाने पर अशोक का पुत्र महेन्द्र इस पद पर नियुक्त हुआ। संभवत ‘उपराजा’ का पद प्रधानमन्त्री जैसा होता था। अन्य प्रान्तों में दूसरे उच्च पदाधिकारी राज्यपाल नियुक्त किये गये थे। इन पदों पर नियुक्ति बिना किसी जाति अथवा धर्म के भेदभाव से की जाती थी।

रुद्रदामन् प्रथम के गिरनार लेख से ज्ञात होता है कि यवनजातीय तुषास्प काठियावाड़ प्रान्त में अशोक के राज्यपाल थे। ऐसा लगता है कि छोटे प्रान्त में राज्यपालों की नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी।

राज्यपाल को प्रान्तीय शासन में सहायता देने के लिये भी एक ‘मन्त्रिपरिषद्’ होती थी। प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् के अधिकार केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् से अधिक होते थे। यह प्रान्तीय शासकों की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। कभी-कभी यह सम्राट से सीधे आदेश प्राप्त करके उसे कार्यान्वित कर देती थी। जैसा कि ‘अशोकावदान’ में दी गयी कुणाल को अन्धा बना देने के विवरण से ज्ञात होता है।

प्रान्तों के अधीन जनपदों के शासक होते थे जिनको नियुक्ति सम्राट द्वारा न होकर स्वयं सम्बन्धित प्रान्त के राज्यपाल द्वारा हो की जाती थी। यह बात लघु शिलालेखों; यथा – सिद्धपुर व ब्रह्मगिरि लघुशिलालेख१८ से सिद्ध होती है। इसमें अशोक इसिला के महामात्रों को सीधेआदेश न देकर दक्षिणी प्रान्त के कुमार के माध्यम से ही आदेश प्रेषित करते हैं।

“सुवंणगिरीते अयपुतस महामाताणं च वचनेन इसिलसि महामाता आरोगियं वतविया हेवं च वतविया [ । ]” १८

प्रशासनिक पदाधिकारी

अशोक के अभिलेखों में उनके प्रशासन के कुछ महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते है। अशोक के तृतीय बृहद् शिलालेख में तीन पदाधिकारियों के नाम मिलते है- युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक। इनका विवरण इस प्रकार है-

युक्त

युक्त जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व का संग्रहण करते तथा उसका लेखा-जोखा रखते थे और सम्राट की सम्पत्ति का भी प्रबन्धनकरते थे। उन्हें उस कार्य में धन व्यय करने का भी अधिकार था जिससे राजस्व की वृद्धि हो सकती थी। अर्थशास्त्र में भी ‘युक्त’ नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। आचार्य चाणक्य ने ‘युक्त’ का वर्णन लेखाकार के रूप में मिलता है। स्पष्ट है कि ये अधीनस्थ कर्मचारी थे जिनका एक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा उसे मन्त्रिपरिषद् के सामने प्रस्तुत करना भी था। वे राजुक तथा प्रादेशिक के साथ दौरे पर जाते थे।

राजुक

बूलर महोदय ने बताया है कि इस पदाधिकारी का सम्बन्ध जातक-ग्रन्थों के ‘रज्जुगाहक’ (रस्सी पकड़ने वाला) से है। इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के लिये अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के ‘बन्दोबस्त अधिकारी’ (Settlement Officer) की भाँति होते थे। राजुक का पद बड़ा महत्त्वपूर्ण होता था। वे कई लाख लोगों के ऊपर नियुक्त किये गये थे।१९

“लजका ( लजूका ) से ( मे ) बहूसु पान-सत-सहसेसु ( पान-सत सहेसु ) जनसि आयता [ । ]” १९

— चतुर्थ स्तम्भलेख ।

अपने चतुर्थ स्तम्भलेख में अशोक राजुको में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं — ‘जिस प्रकार माता-पिता योग्य धाय के हाथों में बच्चे को सौप कर आश्वस्त हो जाते है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिये राजुकों की नियुक्ति की है।‘ २०

“अथा हि पजं वियताये धातिये निसिजितु अस्वथे होति वियत धाति चद्यति मे पजं सुख पलिहटवे हेवं मम लजूका कटा जानपदस हित-सुखाये [ । ]” २०

— चतुर्थ स्तम्भलेख ।

राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे परन्तु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। वे दण्डों में छूट भी दे सकते थे। राजुक अपने अधीन लोगों की सुख-सुविधा का ध्यान रखते तथा उन्हें उपहारादि भी दिया करते थे। इस प्रकार ‘राजुक’ की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी (District Magistrate) जैसी थी जो राजस्व तथा न्याय दोनों प्रकार के कार्य का निर्वहन करते थे।

इस संदर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि स्ट्रैबो मौर्य प्रशासन में मैजिस्ट्रेट के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख करता है जो नदियों की देखभाल करते भूमि की पैमाइश करते थे तथा जिन्हें पुरस्कार एवं दण्ड देने का भी अधिकार था। स्पष्टत यह राजुकों की ओर ही संकेत है।

रोमिला थॉपर के अनुसार राजुक ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ थे। भूमि तथा कृषि-सम्बन्धी समस्त विवादों का निर्णय उन्हें ही करना होता था। कर-निर्धारण, करों में छूट, जल-सम्बन्धी विवाद, कृषकों तथा पशुपालकों के बीच चारागाह-सम्बन्धी विवाद तथा ग्रामीण शिल्पियों के विवादों का निर्णय उन्हीं को करना पड़ता था। इसी कारण अशोक ने उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी थी।

प्रादेशिक

यह मण्डल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के ‘संभागीय आयुक्त’ (Divisional Commissioner) जैसा अधिकारी था। यह अधिकारी न्यायिक कार्य करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक को ही अर्थशास्त्र में उल्लिखित ‘प्रदेष्टा’ नामक पदाधिकारी था जिसे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देख-रेख करना पड़ता था।

युक्त, राजुक व प्रादेशिक : पदानुक्रम

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रादेशिक, उपर्युक्त दोनों अधिकारियों (युक्त और राजुक) से वरिष्ठ अधिकारी होता था। प्रादेशिक तथा राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे।

अपने तीसरे शिलालेख में अशोक कहते हैं कि उसने युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक को पंचवर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया है। इस प्रकार के दौरे को अनुसंधान कहा गया है।२१ इनमें वे प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ धर्म प्रचार का भी कार्य करते थे ताकि लोगों का पारलौकिक जीवन सुखमय हो सके। अशोक स्वयं भी अपने विशाल साम्राज्य का दौरा किया करते थे तथा व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा के कष्टोंको दूर करने का प्रयास किया करते थे।

“सर्वत विजिते मम युता च राजुके प्रादेसिके च पंचसु पंचसु वासेसु अनुसंयानं नियातु एतायेव अथाय इमाय धंमानुसस्टिय यथा अञाय पि कंपाय [ । ]”२१

महामात्र

अशोक के बारहवें बृहद् शिलालेख में तीन और पदाधिकारियों के नाम मिलते है- धम्ममहामात्र, स्त्र्याध्यक्ष महामात्र तथा बृजभूमिक महामात्र।२२

“अथा व्यपता धंममहामाता च इथीझख-महामाता च वचभूमीका च अञे च निकाया [ । ]” २२

इनका तीन अधिकारियों का परिचय इस प्रकार है-

धम्ममहामात्र

‘धम्ममहामात्र’ नामक पदाधिकारी सम्राट अशोक की अपनी मौलिक कृति थी। इसकी नियुक्ति अशोक ने अपने अभिषेक के तेरहवें वर्षकी थी। इस पदाधिकारी का कार्य निम्नलिखित थे —

- विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सामंजस्य बनाये रखना।

- राजा तथा उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था।

- यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक दण्ड अथवा यातनायें तो नहीं दी गयी है।

स्त्र्याध्यक्ष

‘स्त्र्याध्यक्ष’ महिलाओं के नैतिक आचरण की देख-रेख करने वाला अधिकारी होता था। ऐसा लगता है कि इनका एक कार्य सम्राट के अन्तःपुर तथा महिलाओं के बीच धर्म प्रचार करना भी था।

ब्रजभूमिक

यह गोचर भूमि (ब्रज) में बसने बाले गोपों की देख-रेख करने वाला अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गाय, भैस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊँट आदि पशुओं को ब्रज कहा गया है। सम्भव है कि ब्रजभूमिक पशुओं के रक्षण तथा उनकी वृद्धि का भी ध्यान रखते हो।

अन्य पदाधिकारी

अशोक के अभिलेखों में ‘नगलवियोहालक’ (नगर-व्यवहारिक) तथा ‘अन्तमहामात्र’ नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है।

नगर-व्यवहारिक

‘नगलवियोहालक’ (नगर-व्यवहारिक) नगर का न्यायाधीश (Magistrate) होता था। भण्डारकर महोदय का विचार है कि अर्थशास्त्र में इसी अधिकारी का उल्लेख ‘पौर व्यवहारक‘ नाम से किया गया है। अशोक के लेखों में इसे ‘महामात्र‘ कहा गया है। ऐसा लगता है कि यह पद कुमार के समकक्ष हुआ करता था। रोमिला थॉपर का विचार है कि नगर व्यवहारिक न्यायिक अधिकारी थे जो नागरक के अधीन कार्य करते थे। विशेष परिस्थितियों में नागरक उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता था।

अन्तमहामात्र

‘अन्तमहामात्र’ वे पदाधिकारी थे जो सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचारार्थ के लिये जाया करते थे। कुछ विद्वान् अन्तमहामात्र को सीमावर्ती प्रान्त का उच्च अधिकारी अथवा उसका रक्षक बताते है किन्तु अशोक के लेखों में ‘अन्त’ शब्द का प्रयोग सीमाप्रान्त के शासक अथवा उसकी प्रजा के लिये ही किया गया है। ये पदाधिकारी सीमान्त लोगों तथा अर्धसभ्य जन-जातियों के बीच कार्य करते थे और उन लोगों तक सम्राट की नीति को पहुँचाने के लिये उत्तरदायी होते थे।२३

- Ashoka and the Decline of the Maurayas : Romila Thapar. २३

ऐसा प्रतीत होता है कि महामात्र तथा पुरुष एक व्यापक संज्ञा थी जिससे सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों का बोध होता था।

न्याय-प्रशासन

न्याय–प्रशासन के क्षेत्र में अशोक ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुधार किये। धौली तथा जौगढ़ के प्रथम पृथक शिलालेखों में वह ‘नगर-व्यवहारिकों’को आदेश देते हैं कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनायें न दें। वह उन्हें ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, आलस्य आदि दुर्गुणों से मुक्त रहते हुये निष्पक्ष मार्ग का अनुकरण करने का उपदेश देते हैं। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे तथा राजा के ऋण से भी मुक्त हो जायेंगे।

पाँचवें शिलालेख से पता चलता है कि ‘धर्ममहामात्र’ कैद की सजा पाये हुये व्यक्तियों का निरीक्षण करते थे। यदि उन्हें अकारण दण्ड मिला होता था तो वे मुक्त कर सकते थे। अपराधी का परिवार यदि बड़ा होता था तो उसे धन देते थे अथवा यदि अपराधी अधिक वृद्ध होता था तब भी उसे स्वतंत्र करा देते थे।

अशोक प्रति पाँचवें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों की जाँच के लिये महामात्रों को दौरे पर भेजा करते थे। न्याय-प्रशासन में एकरूपता लाने के लिये अशोक ने अपने राज्याभिषेक के २६वें वर्ष राजुकों को न्याय सम्बन्धी मामलों में स्वतन्त्र अधिकार प्रदान कर दिया। अब वे अपनी विवेकशक्ति के अनुसार अपराधी पर अभियोग लगा सकते तथा उसे दण्डित कर सकते थे। इसके पूर्व प्रादेशिक तथा नगर-व्यवहारिक भिन्न-भिन्न प्रदेशों में न्याय का कार्य करते थे। इससे निर्णय सम्बन्धी भेदभाव बना रहता था। अतः इस दोष को दूर करने के लिये राजुकों को न्यायप्रशासन के क्षेत्र में सर्वेसर्वा बना दिया गया और अन्य दो अधिकारियों (प्रादेशिक व नगर-व्यवहारिक) को इससे मुक्त रखा गया।

चौथे स्तम्भलेख में अशोक कहते है- ‘मैंने उन्हें (राजुकों को) न्यायिक अनुसंधान तथा दण्ड में स्वतन्त्र कर दिया है जिससे वे निर्भय होकर विश्वास के साथ अपना कार्य करें। वे सुख तथा दुःख के मूल कारणों का पता करें तथा जनपद के लोगों एवं निष्ठावानों को प्रेरित करें ताकि उन्हें इहलोक और परलोक में सुख मिल सके।’ २४

“तेसं ये अभिहाले वा दंडे वा अत-पतिये मे कटे [ । ] किति लजूका अस्वथ अभीता कंमानि पवतयेवू जनस जानपदसा हित-सुखं उपदहेवू अनुगहिनेवु च [ । ]” २४

— चौथा स्तम्भलेख ।

सम्राट अशोक का एक क्रांतिकारी कदम था कि न्याय के क्षेत्र में सभी प्रकार भेदभाव समाप्त कर दिया। चौथे स्तम्भलेख में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि न्याय-प्रशासन में ‘दण्डसमता’ एवं ‘व्यवहारसमता’ स्थापित कर दिया गया।२५

“वियोहाल समता च सिय दंड समता चा [ । ]” २५

— चौथा स्तम्भलेख ।

सम्राट अशोक ने दण्डविधान को उदार बनाने का प्रयास किया। यद्यपि उन्होंने मृत्युदण्ड समाप्त नहीं किया फिर भी मृत्युदण्ड पाये हुये व्यक्तियों को तीन दिनों की राहत (मोहलत) दी जाती थी ताकि वे अपने अपराधों पर पश्चाताप कर सकें तथा अपना पारलौकिक जीवन सुखमय बना सकें। इस अवधि में उनके सगे सम्बन्धी दण्ड को कम कराने के लिये राजुकों के पास आवेदन भी कर सकते थे। सम्राट अशोक नेअनेक अमानवीय यातनाओं को भी बन्द करवा दिया।२६

“अब इते पि च मे आवति [ । ] बंधन-बधानं मुनिसानं तीलित दंडानं पत वधानं तिंनि दिवसानि मे योते दिंने [ । ] नातिका व कानि निझपयिसंति जीविताये तानं नासंतं वा निझपयिता दानं दाहंति पालतिकं उपवासं व कछंति [ । ] इछा हि मे हेवं निलुधसि पि कालसि पालतं आलाधयेवू ति [ । ] जनस च बढति विविधे धंम चलने संयमे दान सविभागे ति [ ॥ ]” २६

— चौथा स्तम्भलेख ।

इस प्रकार सम्राट अशोक सच्चे अर्थों में जनहितैषी सम्राट थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में प्रतिवेदक (सूचना देने वाले) नियुक्त किये थे और उन्हें स्पष्टरूप से आदेश दिया था कि प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान में ‘चाहे मैं भोजन करता रहूँ, अन्तःपुर, शयनकक्ष, ब्रज (पशुशाला) में रहूँ, पालकी पर रहूँ, उद्यान में रहूँ, सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना दें। मैं सर्वत्र जनता का कार्य करता है।’२७

“सवे काले भुंजमानस में ओरोधनम्हि गभागारम्हि वचम्हि व विनीतम्हि च उयानेसु चन सर्वत्र पटिवेदका स्टिता अथे में जनस पटिवेदेथ इति [ । ] सर्वत्र च जनस अथे करोमि [ । ]” २७

इसी प्रकार प्रथम पृथक् शिलालेख में सम्राट अशोक प्रजा के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं ‘सभी मनुष्य मेरी सन्तान है। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये इच्छा करता है कि वे सभी इहलौकिक तथा पारलौकिक हित और सुख से संयुक्त हों, उसी प्रकार सभी मनुष्यों के लिये मेरी इच्छा है।’२८

“सवे मुनिसे पजा ममा [ । ] अथा पजाये इछामि हकं किंति सवेन हितसुखेन हिदलोकिक पाललोकिकेन यूजेवू ति तथा [ सव ] मुनिसेसु पि इछामि हकं [ । ]”२८

द्वितीय बृहद् शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने ‘साम्राज्य के प्रत्येक भाग में ‘मनुष्यों तथा पशुओं के लिये अलग-अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवायी थी। जो औषधियाँ देश में प्राप्त नहीं थीं उन्हें बाहर से मँगवाकर आरोपित करवाया गया था। इसी तरह फलदार वृक्ष लगवाये। मार्गों पर छायादार वृक्ष आरोपित करवाये, मानव व पशुओं के लिये जलाशय / कूप खुदवाये व वृक्ष लगवाये।’२९

“सर्वत्र देवानंप्रियस प्रियदसिनो राञो द्वे चिकीछा कता मनुस-चिकीछा च पसंद-चिकीछा च ( । ) ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च ( । ) मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च ( । ) पंथेसू कूपा च खानापिता व्रछा च रोपापितपरिभोगाय पसु-मनुसानं ( ॥ )” २९

सम्राट अशोक के अन्य जनकल्याणकारी कार्य के लिये देखें — अशोक शासक के रूप में ।

प्रबुद्ध राजतन्त्र

मौर्य प्रशासन की यदि हम समालोचनात्मक समीक्षा करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि सिद्धान्त रूप में सम्राट की स्थिति निरंकुश शासक जैसी थी तथापि व्यवहार में वह कदापि निरंकुश नहीं था। मौर्य शासक अपनी प्रजा के हितों के प्रति सजग रहते थे तथा उन्हें रात-दिन इसकी चिन्ता बनी रहती थी।

अर्थशास्त्र में प्रजा हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी। आचार्य चाणक्य का निश्चित मत है कि राजा को प्रजा की कठिनाइयों को सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिये सदा सुलभ रहना चाहिए। इसी प्रसंग में आचार्य स्पष्टरूप से चेतावनी देते हैं कि जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिये दुर्लभ हो जाता है वह शीघ्र ही प्रजा के कोप का भाजन बनता है तथा उसका विनाश हो जाता है। ‘निरन्तर कार्य में संलग्न रहना’ राजा का कर्तव्य बताया गया है। हमारे पास यह विश्वास करने के लिये आधार है कि चन्द्रगुप्त ने इस सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत किया होगा।

यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इस बात की सूचना देते हैं कि सम्राट प्रजा के कार्यों को करने के लिये दिन भर राजसभा में बैठा रहता था। यहाँ तक कि शरीर मालिश कराते समय भी वह प्रजा की शिकायतों को सुनता था।

जब हम अशोक के प्रशासन पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उसे भी प्रजा हित की चिन्ता बराबर रहती थी। सर्वोच्च शक्ति एवं वैभव को प्राप्त कर लेने के बावजूद वह अपने को प्रजा का सेवक ही समझता रहा। उसने यह भली-भाँति समझ लिया था कि ‘सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं होता है‘ और यह जान लेने के बाद उसने अपने सभी स्रोतों को अपनी प्रजा के हित-साधन में लगा दिया। राजत्व सम्बन्धी उसकी अवधारणा पितृपरक थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस अवधारणा का उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में भण्डारकर महोदय का विचार है कि “यह मौर्य काल के राजकीय निरंकुशवाद (Royal Absolutism) की और स्पष्ट संकेत करता है। जैसे बच्चे एकमात्र अपने माता-पिता के अधीन होते हैं तथा वे उनके साथ यथेच्छित व्यवहार कर सकते है, उसी प्रकार प्रजा राजा की कृपा पर निर्भर थी और राजा की स्थिति पूर्ण निरंकुश से बेहतर नहीं थी।” यद्यपि यह सही है कि पितृपरक अवधारणा की आड़ में किसी भी शासक का निरंकुश आचरण सम्भव है तथा प्राचीन युग में कुछ कुलपति निरंकुश रहे हैं किन्तु अशोक जैसे सदाशय सम्राट के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। उसके हृदय में प्रजा के हित और सुख की सच्ची चाह तथा चिन्ता थी। वह अपनी प्रजा का न केवल भौतिक अपितु नैतिक उत्थान करना चाहता था और उसने किया भी। प्रजा की कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से ही उसने अपने प्रमुख पदाधिकारियों को विशाल साम्राज्य में दौरे पर भेजा तथा वह स्वयं भी दौरे पर निकलता था। प्रजाहित के प्रति जागरूकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया कि वे प्रत्येक समय तथा स्थान में उसे प्रजा के कष्टों की सूचना दें क्योंकि वह सभी जगह तथा समय में प्रजा का ही कार्य करता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य सम्राट जनहित के प्रति अत्यन्त प्रबुद्ध थे। कम से कम दो महान् शासकों – चन्द्रगुप्त तथा अशोक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में प्रजाहित, व्यक्तिगत हित से बढ़कर था। यही कारण है कि इतने विशाल साम्राज्य में ये सम्राट जीवन पर्यन्त शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने में सफल हुए तथा अपनी प्रजा के प्रिय पात्र बने रहे। मौर्य प्रशासन की सफलता का यही सबसे बड़ा रहस्य है।

चन्द्रगुप्त मौर्य ( ३२२/३२१ — २९८ ई०पू० ) : जीवन व कार्य