भूमिका

लगभग तीन शताब्दियों तक दक्षिणापथ की राजनीति में सातवाहन राजवंश की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रही। उनके शासनकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से दक्षिणी भारत की महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। यह प्रगति जहाँ एक ओर निरंतरता की संवाहक थी वहीं कुछ परिवर्तन ऐसे हए जो परवर्ती काल में समाज व संस्कृति को गहरे तक प्रभावित करने वाले थे। इन निरन्तरता व बदलाव पर संक्षिप्त में दृष्टावलोकन अधोलिखित है।

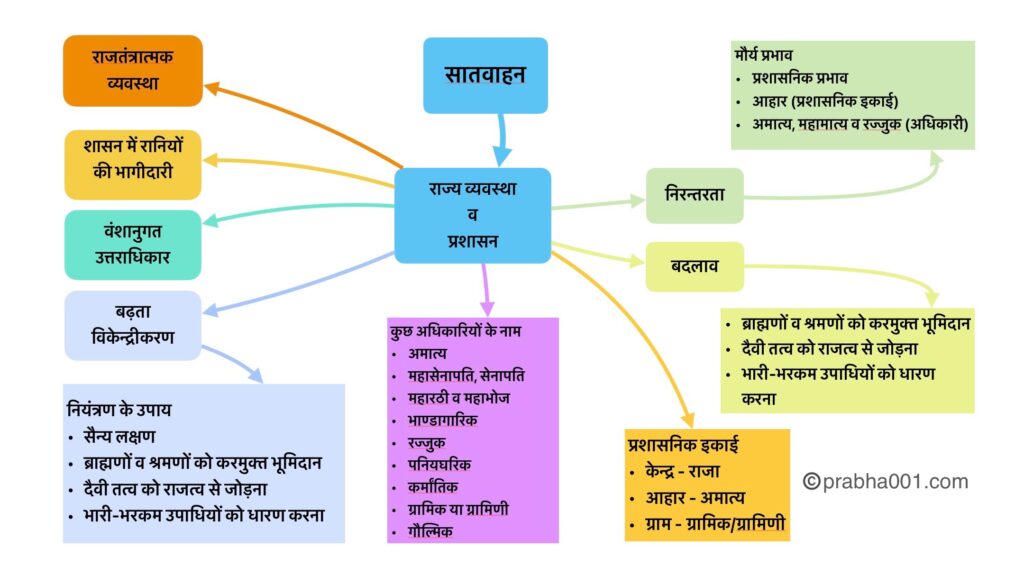

शासन-व्यवस्था

विकेन्द्रीकरण

मौर्यकाल के पतन से लेकर गुप्तकाल के उद्भव तक का समय तक का भारत का राजनीतिक इतिहास परस्पर संघर्षरत शासकों एवं विदेशी आक्रांताओं का एक अव्यवस्थापूर्ण चित्र उपस्थित करता है। यह समय विकेन्द्रीकरण का समय है जिसमें छोटी-छोटी राजनीतिक शक्तियाँ परस्पर संघर्षरत थी। यद्यपि इस काल में कुछ बड़े साम्राज्यों का उद्भव हुआ; यथा उत्तर में गंगा की घाटी में शुंग और उसके बाद कुषाण व शक और दक्षिण में सातवाहन। यद्यपि इन्होंने विस्तृत क्षेत्रों पर राज्य किया तथापि इनमें से किसी में वह सामर्थ्य नहीं था कि राजनीतिक संगठन में वे वह केंद्रीकरण स्थापित कर सकें जैसा कि मौर्य प्रशासन में देखने को मिलता है और सातवाहन भी इसका अपवाद नहीं थे। यहाँ पर हम सातवाहनों की चर्चा कर रहे हैं तो प्रसंगवश समकालीन शक व कुषाण का उल्लेख लाना समीचीन है और साथ ही पूर्ववर्ती मौर्यों से तुलनात्मक बातें तथ्यों को और स्पष्ट करेंगी।

तत्कालीन राजवंशों के शासकों ने कई छोटे-छोटे राजाओं से सामंती सम्बन्ध स्थापित किये थे। सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे; जैसे — इक्ष्वाकु आदि और सदैव की भाँति ये छोटे सामंती शासक सातवाहन शासकों का पतन होने पर अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित करने वाले थे जैसा की सदैव होता आया है। कुषाण हो या शक अथवा सातवाहन ये अब भारी-भरकम उपाधियाँ धारण करने लगे थे जो इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि उनके अधीन कई छोटे राजा थे जो उन्हें सैनिक सेवाएँ प्रदान करते थे।

राजा

शासन का स्वरूप राजतन्त्रात्मक ही था। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य का सर्वोच्च समादेश उसी में केन्द्रित था। राजा अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र शातकर्णि की तुलना कई देवताओं से की गयी है।

सातवाहन शासक ‘राजन्’, ‘राजराज’, ‘महाराज’ तथा शकों के अनुकरण पर ‘स्वामिन्’ जैसी उपाधियाँ धारण करते थे।

राजपद वंशानुगत होता था। कभी-कभी राजा की मृत्यु के बाद यदि उसका पुत्र अवयस्क होता था तो उसके भाई को राज-पद दे दिया जाता था; जैसा कि शिमुक के बाद उसका अनुज कन्ह (कृष्ण) शासक बना क्योंकि शातकर्णि प्रथम (शिमुक का पुत्र) अल्पवयस्क था।

नासिक प्रशस्ति से सातवाहनों के शासन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। हमें ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र एक आदर्श शासक था। “वह दूसरों को अभयदान देने के लिये सदा तैयार रहता था, अपराधी शत्रु को मारने में भी उसकी रुचि नहीं थी, वह प्रजा के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझता था, उसने स्मृति ग्रन्थों में निहित नियमों के अनुसार ही अपने प्रजा पर कर लगाये थे।” इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहन नरेश प्रजावत्सल थे तथा उनका शासन दया और उदारता से परिपूर्ण था।

महिलाओं की शासन में भागीदारी

रानियाँ ‘देवी’ अथवा ‘महादेवी’ की उपाधि धारण करती थीं। यद्यपि राजाओं के नाम मातृ-प्रधान हैं तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराधिकार पुरुष वर्ग में ही सीमित था तथा वंशानुगत होता था। सातवाहन राजवंश की दो रानियों नागानिका (शातकर्णि प्रथम की रानी) तथा गौतमीबलश्री (गौतमीपुत्र शातकर्णि की माता) – ने प्रशासन में सक्रिय रूप में भाग लिया था। राज्याधिकारियों और सामन्तों की पत्नियाँ भी अपने पति का प्रशासकीय पदनाम धारण करती थीं; यथा — महासेनापत्नी, महातलवारी इत्यादि। परन्तु ऐसे उदाहरणों को अपवादस्वरूप ही ग्रहण करना चाहिये।

अधिकारी वर्ग

सम्राट की सहायता के लिये ‘अमात्य’ नामक पदाधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था। गौतमीपुत्र तथा उसके पुत्र पुलुमावि ने ‘महासेनापति’ नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, परन्तु उसके कार्यों के विषय में तत्कालीन लेखों से हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। सम्भवतः कुछ सेनापति साम्राज्य के बाह्यवर्ती प्रदेशों की देख-रेख के लिये नियुक्त होते थे तथा कुछ केन्द्रीय शासन के विभागों की देख-रेख किया करते थे।

स्थानीय शासन अधिकांशतः सामन्तों द्वारा संचालित होता था। कार्ले तथा कन्हेरी के लेखों में ‘महारठी’ तथा ‘महाभोज’ का उल्लेख मिलता है। ये बड़े सामन्त थे तथा उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों के निमित्त सिक्के ढलवाने का अधिकार था। पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में महारठी तथा महाभोज उत्तरी कोंकण में सामन्त थे। इनका पद आनुवंशिक होता था। इन सामन्तों के अधिकार अमात्यों से अधिक होते थे तथा वे अपने अधिकार से भूमिदान कर सकते थे।

प्रशासन की सुविधा के लिये साम्राज्य को अनेक विभागों में बाँटा गया था जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अन्तर्गत एक निगम (केन्द्रीय नगर) तथा कई गाँव होते थे। लेखों से गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में सूचनायें मिलती हैं। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था।

गौतमीपुत्र शातकर्णि तथा पुलुमावी के समय में विष्णुपालित ने स्यमक तथा शिवस्कन्ददत्त ने गोवर्धन आहार का बारी-बारी से शासन चलाया था।

जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे उन्हें राजामात्य कहा जाता था।

डॉ० रामशरण शर्मा के अनुसार सातवाहन राज्य में सामंतों की तीन श्रेणियाँ थीं।

- पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त था।

- द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था।

- तृतीय श्रेणी का सेनापति। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सामन्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ सत्ता प्राप्त थी।

सातवाहन लेखों से प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं; जैसे –

- भाण्डागारिक (कोषाध्यक्ष)

- रज्जुक (राजस्व विभाग प्रमुख)

- पनियघरक (नगरों में जलपूर्ति का प्रबन्ध करने वाला अधिकारी)

- कर्मान्तिक (भवनों के निर्माण की देख-रेख करने वाला)

- सेनापति आदि।

आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ‘ग्रामिक’ होता था जो ग्राम शासन के लिये उत्तरदायी था। हाल की ‘गाथासप्तशती’ में ग्रामिक (ग्रामणी) का उल्लेख मिलता है। उसके अधिकार में पाँच से दस तक ग्राम होते थे। कुछ लेखों में ‘गहपति’ शब्द मिलता है। यह सम्भवतः कुछ किसानों के परिवारों का प्रमुख होता था।

नगरों का शासन ‘निगम सभा’ द्वारा चलाया जाता था। लेखों में भरुकच्छ (भड़ौंच), सोपारा, कल्यान, पैठन, गोवर्धन, धनकटक आदि नगरों के नाम मिलते हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र थे। निगम सभा में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहते थे। ऐसा लगता है कि ग्रामों तथा निगमों को स्वशासन के लिये पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गयी थी।

निरन्तरता और बदलाव

मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर ही दक्कन में सातवाहनों का उद्भव हुआ था, इसलिये उनके प्रशासनिक व्यवस्था में मौर्य प्रशासन की झलक देखने को मिलती है; यथा —

- उनके समय में जनपद को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे।

- उनके अधिकारी, मौर्य काल की तरह ही, अमात्य और महामात्य कहलाते थे।

- लेकिन राज्य की प्रशासनिक इकाई राष्ट्र और उसके अधिकारी को महाराष्ट्रिक कहा गया है।

परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हम निरन्तरता के साथ-साथ परिवर्तन भी पाते हैं; यथा —

- सातवाहन प्रशासन में कुछ खास सैनिक और सामन्तवादी लक्षण पाये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सेनापति को प्रान्त का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। चूँकि दकन की जनजातीय लोगों का न तो पूरा-पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ था और न वे अपने को नये शासन के अनुकूल बना पाये थे, इसलिए उन्हें कठोर सैन्य नियन्त्रण में रखना आवश्यक था।

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौल्मिक को सौंपा जाता था। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें ९ रथ, ९ हाथी, २५ घोड़े और ४५ पदाति सैनिक होते थे। गौल्मिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिये रखा जाता था कि वह शान्ति-व्यवस्था को सुचारू बनाये रखें।

प्रो० रामशरण शर्मा लिखते हैं —‘जिस शासनपद्धति का उन्होंने विकास किया, उसकी प्रकृति स्वदेशी थी और यूनानियों, शकों, पार्थियनों और कुषाणों द्वारा भारत में लायी गयी राज्य-व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी।’ (प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ)

सैन्य लक्षण

सातवाहन शासन में सैनिक लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके अभिलेखों में कटक और स्कन्धावार शब्दों का प्रयोग बार-बार मिलता है। वे सैनिक शिविर और बस्तियाँ होते थे। वे तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहाँ पर राजा स्वयं रहते थे। डॉ० रामशरण शर्मा इसी आधार पर इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि — “सातवाहन शासन में दमन नीति का प्रमुख स्थान था।”

करमुक्त भूमिदान का आरम्भ

सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं (श्रमणों) को कर-मुक्त ग्रामदान (भूमिदान) देने की प्रथा आरम्भ की, जिससे अंततः केंद्रीय सत्ता क्षीण ही हुई। इसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी पुजारियों/पुरोहितों को भूमि-दान दिये जाने का उल्लेख है, परन्तु अभिलेखों में भूमि-दान का पहला प्रमाण ई०पू० प्रथम शताब्दी का है जब सातवाहन शासकों ने वैदिक यज्ञों के अधिष्ठाता पुजारियों को भूमि प्रदान की। आरम्भ में तो ये दान केवल कर मुक्त ही होते थे किंतु धीरे-धीरे दान की गयी भूमि पर से राजाओं ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाकर इसे दानग्रहीता को ही समर्पित करना प्रारम्भ कर दिया। इस आशय का अभिलेख गौतमीपुत्र शातकर्णि के अभिलेखों में मिलता है।

“…एतस चस खेतस परिहार वितराम अपावेसं अनोमस अलोण-खा [ दकं ] अरठसविनयिकं सवजातपारिहारिक च [ । ] ए [ ते ] हि नं परिहारेहि परिह [ र ] हि [ । ] एते चस खेत-परिहा [ रे ]…”

अर्थात्

इस भूमि के साथ यह परिहार ( क्षेत्र सम्बन्धी राज्याधिकार-विशेष से मुक्ति ) भी प्रदान करता हूँ। [ उस भूमि में कोई राजकर्मचारी ] प्रवेश नहीं करेगा; उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा; [ उस क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले ] लवण-खनिज [ पर अधिकार नहीं जतायेगा ]; उस पर किसी प्रकार के प्रशासनिक नियन्त्रण का दावा नहीं करेगा; तथा उस [ भूमि पर अन्य ] सब प्रकार के परिहार लागू होंगे। — गौतमीपुत्र सातकर्णि का नासिक गुहालेख

सातकर्णि के इस अभिलेख से स्पष्ट है कि आबाद भूमि और ग्राम दान में दिये जाते थे उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के और हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। अतः दान किये गये ऐसे क्षेत्र सातवाहन राज्य के भीतर छोटे-छोटे स्वतंत्र क्षेत्र सदृश बन गये। कालान्तर में इसी प्रकार के अनुदानों ने सामन्तवाद के विकास में योगदान दिया। इससे केन्द्रीय नियन्त्रण शिथिल होता गया। इसे डॉ० रामशरण शर्मा ‘small independent islands’ ( छोटे-छोटे स्वतंत्र द्वीप) कहा है। परन्तु प्रश्न उठता है कि मौर्योत्तर काल में भूमिदान या ग्रामदान की ऐसी प्रथा की शुरुआत क्यों हुई जिसमें राज्य अपने सभी अधिकारों का भी त्याग कर देता था अथवा प्रशासनिक दायित्व दानग्रहीता को ही सौंपने लगा?

- सम्भवतया बौद्ध भिक्षु भी अपने निवास-क्षेत्र के लोगों में शांति और सदाचरण के नियमों का पालन करने, राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था का आदर करने को प्रेरित किया करते थे।

- सातवाहनों ने वर्णाश्रम धर्म का स्वयं को संरक्षक घोषित किया था। निःसंदेह रूप से वर्णव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों ने सहायता की और इससे समाज में स्थिरता आयी।

दैवी तत्त्व का राजत्व से जोड़ना

मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिये राजतंत्र में दैवी-तत्त्व को अपनाने करने की प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखायी देती है। पूर्ववर्ती राजाओं की तुलना देवताओं से की जाती थी। अब बात विपरीत दिशा में चल पड़ी और राजाओं की ही तुलना देवताओं से की जाने लगी। उदाहरणार्थ सातवाहन अभिलेख (वाशिष्ठीपुत्र पुलमावि का नासिक अभिलेख) में पराक्रम आदि की दृष्टि से सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि की तुलना कई पैराणिक देवताओं से की गयी है। यहाँ तक कि कुषाण राजा स्वयं को देवपुत्र कहने लगे। सम्राट अशोक ने स्वयं को ‘देवानांप्रिय’ कहा गया है लेकिन कुषाणों ने ऐसी उपाधि धारण की जिसका प्रचलन केवल चीनियों और रोमन सम्राटों में ही था। यद्यपि तत्कालीन रचनाओं में प्रायः ही राजतंत्र की दैवी उत्पत्ति की ओर संकेत मिलता है परन्तु राजाओं के इस दैवीकरण ने सत्ता एवं देश पर उनके नियंत्रण में कोई वृद्धि नहीं की।

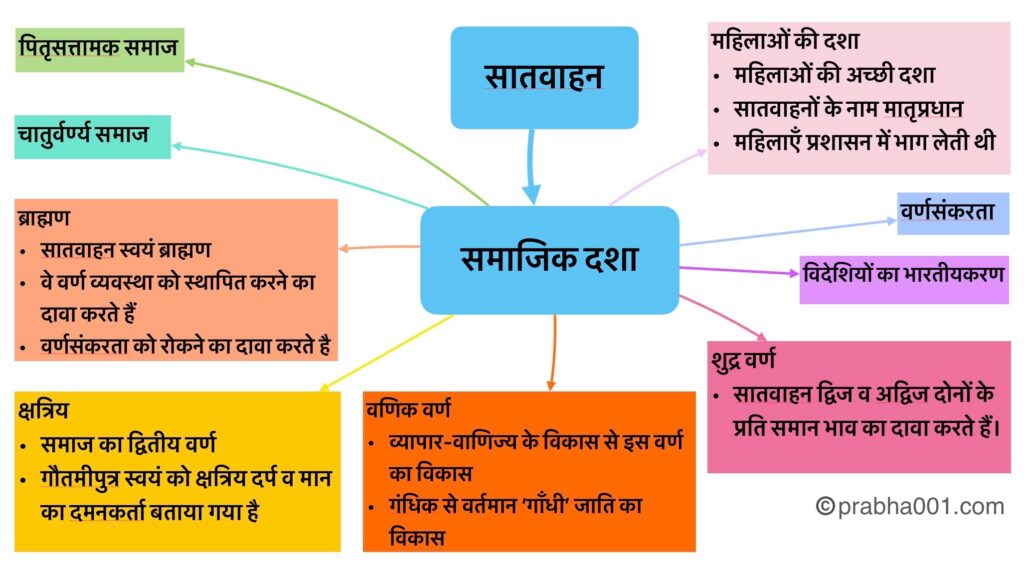

सामाजिक दशा

सातवाहनयुगीन समाज ‘वर्णाश्रम धर्म’ पर आधारित था। परम्परागत चातुर्वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था।

सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे।* नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को ‘अद्वितीय ब्राह्मण’ (एक-बम्हणस) कहा गया है जिसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने तथा वर्णसंकरता को रोकने (विनिवतित-चतूवण-संकरस) का प्रयास किया था।

- प्रतीत होता है कि सातवाहन दकन की किसी जनजाति के लोग थे। लेकिन वे ब्राह्मण बना लिये गये थे। (The Satavahanas originally seem to have been a Deccan tribe. They however were so brahmanized that they claimed to be brahmanas.)* — p. 206, India’s Ancient Past : R. S. Sharma.

- शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों का कर्त्तव्य है, परन्तु सातवाहन शासकों ने स्वयं को ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र तो दम्भपूर्वक कहता है कि वह सच्चा ब्राह्मण है। चूँकि आन्ध्रों को आरम्भिक सातवाहनों से अभिन्न माना गया है, अतः सम्भव है कि वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे और ब्राह्मण धर्मावलम्बी हो गये हों। उत्तर भारत के कट्टर ब्राह्मण लोग आन्ध्रों को वर्णसंकर मानकर हीन समझते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है, कि आन्ध्र लोग जनजातीय मूल के थे और ब्राह्मणिक समाज में वर्णसंकर के रूप में गृहीत हुए। (According to the Dharmashastras, it was the function of the kshatriyas to rule, but the Satavahana rulers called themselves brahmanas. Gautamiputra boasted that he was the true brahmana. As the Andhras are identified with the early Satavahanas, they were probably a local tribe that was brahmanized. The orthodox brahmanas of the north viewed the Andhras as a mixed caste which would appear to indicate that the Andhras were a tribal people brought within the fold of brahmanical society as a mixed caste.) — p. 206, India’s Ancient Past, R. S. Sharma.

समाज का दूसरा वर्ण क्षत्रिय था। मौर्य जो कि क्षत्रिय थे उनके पतन के बाद क्रम से शुंग, कण्व व सातवाहन जैसे ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आयी। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कहीं भी ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष का प्रदर्शन नहीं मिलता है अपितु वे जहाँ कहीं भी अन्य धर्मावलंबियों का उल्लेख करते हैं उसमें सबसे पहले ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव मिलता है। वहीं दूसरी ओर सातवाहन अभिलेख में क्षत्रियों के प्रति स्पष्ट रूप से विद्वेष की भावना दिखती है — “खतिय-दप-मान-मदनस” अर्थात् जिन्होंने क्षत्रियों के दर्प व मान का मर्दन किया था — (वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि का नासिक गुहालेख)।

परन्तु यह निष्कर्ष इतना सरल और सीधा भी नहीं है। क्योंकि जहाँ एक ओर सातवाहन अभिलेख में क्षत्रिय वर्ण के प्रति विद्वेष दिखता है वहीं दूसरी ओर वे बौद्ध धर्म को दान दे रहे थे, चैत्यगृह व विहार बनवा रहे। यह तथ्य इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि क्योंकि मौर्योत्तर काल में जो विद्वेष दिखता है वह मौर्यों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था। साथ ही बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को सीधे चुनौती देता था और वह मानव मात्र की समानता की बात करता था। इसीलिये मौर्योत्तर काल में चाहे शुंग हो, या कण्व अथवा सातवाहन वे वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षक रूप (कम से कम सैद्धान्तिक रूप में) सामने आते हैं। परन्तु व्यावहारिक रूप से वे बौद्ध धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों को समान महत्त्व देते थे और व्यावहारिक रूप से वे धर्म सहिष्णु थे।

इसी अभिलेख में उल्लेख है कि वह (गौतमीपुत्र सातकर्णि) द्विज और अद्विज परिवारों के प्रति समान भाव रखता था।

शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के परिणामस्वरूप इस काल में अनेक वणिकों और शिल्पकारों की उन्नति हुई। वणिक लोग अपने-अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारतापूर्वक दान दिये। उन्होंने स्मारक व शिलापट्टिकाएँ स्थापित कीं।

शिल्पियों में गन्धिकों का नाम दाता के रूप में बार-बार उल्लिखित मिलता है। गन्धिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। वर्तमान का उपनाम गाँधी इसी पुरातन शब्द से उद्भूत हूआ है।

समाज में हमें दो बातें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं :

- एक, विदेशियों का भारतीयकरण

- द्वितीय, वर्णसंकरता का संकट

इस समय अनेक नई-नई जातियाँ व्यवसायों के आधार पर संगठित होने लगी थीं। इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों और यवनों का भारतीयकरण है। अनेक शकों के नाम भारतीयों सदृश मिलते हैं; जैसे – धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन् आदि। वे भारतीयों के समान ही वे तीर्थ-यात्रा पर जाते थे, यज्ञों का अनुष्ठान करते थे तथा ब्राह्मणों व श्रमणों को दान-दक्षिणा देते थे।

वर्णसंकरता के प्रति तत्कालीन साहित्यों में बहुतायत चर्चा मिलता। इसके निम्न कारण थे:

- एक, विदेशियों के आक्रमण से वर्ण व्यवस्था में के समक्ष संकट

- दो, जनजातीय लोगों के वर्णाश्रम धर्म में सम्मिलित होना

- तीन, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह

प्रश्न यह है कि :

- चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को पुनर्स्थापित का दावा सातवाहन क्यों करते हैं?

- सातवाहन नरेश वर्णसंकरता रोकने का दावा क्यों करते हैं?

वर्णसंकरता का यह संकट मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ था। इन विदेशियों से शक ही वह शक्ति थे जिनकी झड़प सातवाहनों से निरंतर होती रहती थी। ये विदेशी लोग नयी-नयी धारणाओं के साथ ब्राह्मण व बौद्ध धर्म अपना रहे थे। वर्ण व्यवस्था में यह संकट उत्पन्न हो गया कि उन्हें किस वर्ण में स्थान दें।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण था कि दकन में रहने वाले जनजातीय लोगों का तेजी से ब्राह्मणीकरण हो रहा था। यह ब्राह्मणीकरण सतही प्रकार का था। इससे भी वर्णसंकरता का खतरा बढ़ रहा था।

परन्तु क्या सातवाहनों ने जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना और वर्णसंकरता को रोकने का दावा किया वह हवा हवाई था या वास्तविकता?

सातवाहन एक ओर वर्ण संकरता को रोकने का दावा करते हैं वहीं दूसरी ओर शकों से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित करते हैं और व्यवहार में अन्तर्जातीय विवाह होते थे। इससे शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश आसान हो गया। साथ ही जहाँ वे क्षत्रियों के मान व दर्प के मर्दन का दावा करते हैं वहीं क्षत्रिय कुलों में भी विवाह करते हैं। शातकर्णि प्रथम ने अंग कुल की महारठी (क्षत्रिय) की पुत्री नागनिका से तथा पुलुमावी ने रुद्रदामन् (शक) की पुत्री से विवाह किया था।

सम्राट अशोक के प्रयास से जहाँ एक ओर बौद्ध धर्म अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था वहीं ब्राह्मण धर्म का भी प्रचार-प्रसार भी हो रहा था। इस प्रकार दो धाराएँ साथ-साथ चल रही थीं। जनजातीय क्षेत्रों में इन दोनों धर्मों के माध्यम से लोगों को सुसंस्कारित व सभ्य बनाने के लिये राजसत्ता प्रयासरत थी। इस क्रम में बौद्ध भिक्षुओं ने देशी जनजातीय लोगों का बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस कार्य के लिये बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देकर प्रेरित किया गया कि वे पश्चिमी दकन में जनजातीय लोगों के बीच बस जाएँ। इस बात के पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि व्यापारिक वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था और यह तथ्य इससे प्रमाणित होता है कि आरंभिक बौद्ध गुहाएँ व्यापार-मार्गों पर ही मिली हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भूमि-अनुदान या ग्रामदान देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए, यद्यपि बौद्ध भिक्षुओं के लिये इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते है।

समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कभी-कभी वे शासन के कार्यों में भी भाग लेती थीं। नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन का संचालन किया था। बलश्री ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र के साथ मिलकर शासन किया था। सातवाहन राजाओं के नाम का मातृप्रधान होना स्त्रियों की सम्मानपूर्ण सामाजिक स्थिति का सूचक माना जा सकता है। इस समय के अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा प्रभूत दान दिये जाने का उल्लेख है। इससे ऐसा लगता है कि वे सम्पत्ति की भी स्वामिनी होती थीं। मूर्तियों में हम उन्हें अपने पतियों के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुये, सभाओं में भाग लेते हुये तथा अतिथियों का सत्कार करते हुये पाते हैं। उनके सार्वजनिक जीवन को देखते हुये ऐसा स्पष्ट है कि वे पर्याप्त शिक्षिता होती थीं तथा पर्दाप्रथा से अपरिचित थीं।

उत्तर भारत के आर्यजनों के समाज में पिता का महत्त्व माता से अधिक था दूसरे शब्दों में वे सभी पितृतंत्रात्मक समाज के थे। दूसरी ओर सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढाँचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि नाम बताते हैं कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम में पिता के नाम का अंश जोड़ने की परंपरा है, माता के नाम को इसमें कोई स्थान नहीं है, इससे पितृतान्त्रिक प्रभाव लक्षित होता है।

रानियों ने स्वाधिकारपूर्वक बड़े-बड़े धार्मिक दान किये और कई रानियों ने तो प्रतिशासक (रीजेंट) के रूप में भी काम किया। परन्तु सारतः सातवावहन राजकुल पितृतन्त्रात्मक था क्योंकि राजसिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था।

धार्मिक दशा

वैदिक धर्म

सातवाहन राजाओं का शासन काल दक्षिण भारत में वैदिक तथा बौद्ध धर्मो की उन्नति का काल था। स्वयं सातवाहन नरेश वैदिक (ब्राह्मण) धर्म के अनुयायी थे। शातकर्णि प्रथम ने अनेक वैदिक यज्ञों – अश्वमेध, राजसूय आदि का अनुष्ठान किया था तथा इस अवसर पर उसने गौ, हस्ति, भूमि आदि दक्षिणा स्वरूप प्रदान की थी। उसने अपने एक पुत्र का नाम वेदश्री रखा तथा संकर्षण, वासुदेव, इन्द्र, सूर्य और चन्द्र की पूजा की।

हाल की ‘गाथा सप्तशती’ के प्रारम्भ में ही शिव की पूजा की गयी है तथा इन्द्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का उसमें उल्लेख मिलता है।

गौतमीपुत्र शातकर्णि को नासिक प्रशस्ति में ‘वेदों का आश्रय’ तथा ‘अद्वितीय ब्राह्मण’ कहा गया है। सातवाहन लेखों में शिव पालित, शिवदत्त, कुमार आदि नाम मिलते हैं जिनसे शिव तथा स्कन्द की पूजा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार विष्णुपालित जैसे नामों से विष्णु-पूजा का संकेत मिलता है।

नागानिका के नानाघाट अभिलेख का प्रारम्भ कुछ इस तरह होती है :-

[ॐ] (सिधं) नमो प्रजापति] नो धंमस नमो ईदस नो संकंसन-वासुदेवान चंद-सूरान२ [महि] मा [व] तानं चतुनं चं लोकपालानं यम वरुन-कुबेर-वासवानं नमो कुमारवरस [ ॥ ]

अर्थात्

ॐ अथवा सिद्धम्। [प्रजापति को नमस्कार]; धर्म को [नमस्कार]; इन्द्र को नमस्कार: संकर्षण-वासुदेव, चन्द्र-सूर्य, महिम, चतुर्दिक् लोकपाल, यम, वरुण, कुबेर, आसव आदि को नमस्कार; कार्तिकेय को नमस्कार। — नागानिका नानाघाट अभिलेख ।

बौद्ध धर्म

परन्तु स्वयं ब्राह्मण होते हुये भी सातवाहन नरेश अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासन में बौद्ध धर्म को भी संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था। ईसा की प्रथम दो शताब्दियों में — जो कि सातवाहनों के पुनरुत्थान का काल था — में इस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। यह दो सौ वर्षों का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिये सर्वाधिक गौरवशाली युग था। इस समय पश्चिमी दकन में क्षहरातों तथा सातवाहनों में विहारों का निर्माण कराने के लिये पारस्परिक प्रतिस्पर्धा सी लग गयी।

सातवाहन काल में दकन की सभी गुफायें बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं। कार्ले तथा नासिक में अनेक गुहा-विहारों तथा गुहा-चैत्यों का निर्माण हुआ। अमरावती, नागार्जुनीकोण्ड, श्रीशैल आदि इस धर्म के प्रधान केन्द्र थे। सातवाहनों के उत्तराधिकारी ईक्ष्वाकुवंशी राजाओं के समय में भी बौद्ध धर्म की उन्नति होती रही। नागार्जुनकोण्ड तथा जग्गयपेट में अनेक स्तूप, चैत्य तथा विहार बनवाये गये।

सातवाहन युग में स्तूप, बोधिवृक्ष, बुद्ध के चरणचिह्नों, त्रिशूल, धर्मचक्र, भगवान बुद्ध तथा अन्य बड़े सन्तों के धातु-अवशेषों की भी पूजा की जाती थी। बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा इस समय की एक सामान्य प्रथा थी। इस समय बौद्ध संघ के अन्तर्गत कई सम्प्रदाय हो गये थे; यथा —

- भदायनीय (ये नासिक तथा कन्हेरी में रहते थे),

- धम्मोत्तरीय (ये सोपारा में निवास करते थे) तथा

- महासंघिक (कार्ले तथा उसके आस-पास निवास करते थे)।

परन्तु इन विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी कलह अथवा विद्वेष की भावना नहीं थी और कभी-कभी एक ही विहार में कई सम्प्रदाय के भिक्षु निवास करते थे।

आर्थिक दशा

भूमिदान व ग्रामदान : सातवाहन युग दक्षिण भारत के इतिहास में समृद्धि एवं सम्पन्नता का युग था। इस काल के लेखों में भूमि तथा ग्राम दान में दिये जाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इससे भूमि का महत्त्व ज्ञात होता है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम् अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहनों के समय (ईसा पूर्व प्रथम शती) में ही मिलता है जब महाराष्ट्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उपहारस्वरूप पुरोहितों को एक गाँव दिया गया था। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी। किसान भी भूमि के स्वामी होते थे। यदि राजा किसी दूसरे की भूमि का दान करना चाहता था तो उसे उसके स्वामी से खरीदना पड़ता था।

राजा कृषकों की उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था।

कृषि की उन्नति के साथ ही साथ व्यापार-व्यवसाय की बहुत अधिक प्रगति हुई। मिलिन्दपञ्ह में ७५ व्यवसायों का उल्लेख हुआ है जिनमें लगभग ६० प्रकार के व्यवसाय, विभिन्न कला-कौशलों से सम्बन्धित थे। महावस्तु में राजगृह के पास निवास करने वाले ३६ प्रकार के शिल्पियों का विवरण दिया गया है।

तत्कालीन लेखों में भी कुम्भकार, लोहार, स्वर्णकार, धानिक (अनाज के व्यवसायी), बंशकर (बांस का काम करने वाले), तिलपिसक (तेली), चर्मकार, कासाकार (काँसे के बर्तन बनाने वाले), गंधिक (गन्धी), कोलिक (बुनकर) और यांत्रिक (जल यंत्र चलाने वाले) आदि व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है।

प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी (Guild) होती थी जिसका प्रधान ‘श्रेष्ठिन्’ कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को ‘निगमसभा’ कहते थे। श्रेणियों के अपने अलग व्यापारिक नियम होते थे जिन्हें ‘श्रेणी धर्म’ कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी। वे बैंको का भी काम करती थीं और इस रूप में रुपया जमा करती तथा ब्याज पर धन उधार देती थीं।

नासिक लेख से ज्ञात होता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास २,००० काहापणों (कार्षापणों) की एक अक्षयनीवि (स्थायी निक्षेप या पूँजी) एक प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर जमा की गयी थी। इसी तरह एक अन्य निधि १,००० काहापणों की थी जिस पर ३/४ % मासिक ब्याज देय था। श्रेणियाँ अपने नाम से दान दे सकती थीं। इनके सिक्के तथा मुहरें भी मिलती हैं।

व्यापार-व्यवसाय में चाँदी एवं ताँबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिन्हें ‘कार्षापण’ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सातवाहनों ने सीसे के भी सिक्के ढलवाये क्योंकि दक्षिण में चाँदी अनुपलब्ध होने से सीसा ही एकमात्र विकल्प था। ये सिक्के आर्थिक लेन-देन में अधिक उपयुक्त थे। सीसे के सिक्को का वजन ५०० ग्रेन के लगभग है। हैदराबाद संग्रहालय में सातवाहनों के लगभग पचास हजार सिक्के संग्रहीत हैं जिनसे इस समय के शिल्प और व्यापार पर प्रकाश पड़ता है।

सातवाहन काल में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर था। ‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’, टॉलमी के भूगोल तथा सातवाहन लेख एवं मुद्राओं से तत्कालीन व्यापारिक उन्नति की सूचना मिलती है। व्यापार-वाणिज्य को शासकों ने पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। सातवाहन साम्राज्य में कई प्रमुख व्यापारिक नगरों का उल्लेख मिलता है — पैठन (प्रतिष्ठान), तगर, जुन्नार, करहाटक, नासिक, वैजयन्ती, धान्यकटक, विजयपुर आदि। वे एक दूसरे से चौड़े मार्गों द्वारा जुड़े हुये थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने एवं ले आने की सुन्दर व्यवस्था थी। पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के बीच पर्याप्त यातायात होता था। गोलकुण्डा (हैदराबाद), तगर (तेर) तथा पैठन से मार्ग भरूच को जाता था। भड़ौच पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख मण्डी थी। टॉलमी इसे विशालतम पण्य नगर (market town) कहता है। यहाँ से उज्जयिनी, प्रतिष्ठान, तगर तथा अन्य व्यापारिक केन्द्रों को मार्ग जाते थे। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मण्डी थी। यहाँ से मार्ग पूरब की ओर जाते हुए धान्यकटक तथा कृष्णा-गोदावरी घाटी के अन्य नगरों को जोड़ता था।

प्रतिष्ठान तथा धान्यकटक दोनों में सातवाहनों की राजधानी थी तथा ये व्यापार-वाणिज्य के प्रमुख केन्द्र थे। भरूच के नीचे सोपारा स्थित था जो कल्याण नगर का पत्तन था। यहाँ से श्रावस्ती को सीधा मार्ग जाता था।

भरूच तथा सोपारा के बीच व्यापार में होड़ लगी रहती थी। कल्याण भी एक अच्छी मण्डी थी जो प्रतिष्ठान से भी जुड़ी थी। ‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’ से ज्ञात होता है कि भृगुकच्छ (भरूच/भड़ौच) आने वाले रोमन जहाजों को सातवाहन सैनिक बलात् कल्याण तथा सोपारा ले जाते थे जिससे शकों को उनसे लाभ न मिल सके।

ऐसा लगता है कि सौराष्ट्र तथा मालवा पर अधिकार को लेकर जो शकों तथा सातवाहनों में दीर्घकालीन संघर्ष हुआ उसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र के समृद्ध व्यापार नियंत्रण स्थापित करना ही था।

साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। टॉलमी गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख करता है तथा बताता है कि इन स्थानों से मलयद्वीप तथा पूर्वी द्वीपों के लिये जहाज जाते थे। पूर्वी दकन के प्रसिद्ध बन्दरगाह कन्टकोस्सील, कोंदूर, अल्लोसिंगे आदि थे। पश्चिमी दकन में बेरीगाजा (भड़ौंच), सोपारा, कल्यान जैसे प्रसिद्ध बन्दरगाह स्थित थे। यहाँ से पश्चिमी देशों के लिये जहाज आते-जाते थे।

पहली शताब्दी ईस्वी में एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया। फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर होकर पश्चिमी एशिया के बन्दरगाह पर पहुँचने लगे। ऐसा कहा जाता है कि हिप्पालस की खोज के पूर्व जहाँ मिस्र के नगरों से पूर्व की ओर साल में लगभग २० जहाज जाते थे, वहीं उसके बाद अब प्रतिदिन औसतन एक जहाज जाने लगा।

भारत का व्यापार मिस्र, रोम, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूहों के साथ होता था।

सातवाहन नरेशों के कुछ सिक्कों पर ‘दो पतवारों वाले जहाज’ के चित्र मिलते हैं। यह समुद्री व्यापार के विकसित होने का सूचक है।

वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के समय में पूर्वी दकन में जहाजरानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारम्भ हुआ जो यज्ञश्री के समय में पूर्ण विकसित हो गया। उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था।

दकन से रोम के निवासी अपने लिये रत्न, मलमल तथा विलासिता की सामग्रियाँ प्राप्त करते और इनके बदले में मुँह-माँगा सोना देते थे। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े तथा मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरे, मानिक, मोती आदि थीं। आयात की वस्तुओं में रोमन मदिरा, ताँबा, राँगा, सीसा, दवायें आदि प्रमुख थीं। यह व्यापार भारत के लिये लाभकारी था। इस व्यापार के फलस्वरूप सातवाहन साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध बन गया।

पश्चिमी देशों के साथ-साथ सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वीद्वीप समूहों— जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था। ‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’ से ज्ञात होता है कि पोदुका के समीप नौकाओं का निर्माण होता था जिनसे सुवर्णभूमि की यात्रा की जाती थी।

श्रीलंका तथा सुवर्णभूमि की यात्रा के लिये मुख्य बन्दरगाह तामलुक (ताम्रलिप्ति) था जो पाटलिपुत्र से एक सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। ताम्रलिप्ति से पूर्वी द्वीपों को जाने वाले जहाज या तो बंगाल के तटवर्ती प्रदेश तथा वर्मा से या सीधे बंगाल की खाड़ी को पारकर जाते थे।

पूर्वी द्वीप सुगंधित मसालों (spices) के लिये प्रसिद्ध थे जिनकी प्रबल लालसा भारतीय व्यापारियों को वहाँ खींच ले गयी। कालान्तर में सांस्कृतिक प्रचारकों ने सम्बन्ध को दृढ़तर बनाया। मिलिन्दपञ्ह से भी ज्ञात होता है कि भारत में अलसन्द (मिस्री सिकन्दरिया), सुवर्ण-भूमि तथा चीन को नियमित जहाज जाया करते थे। यह सुविकसित विदेशी व्यापार पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी तथा प्रतिष्ठान जैसे प्रसिद्ध नगरों में फलने-फूलने वाली आन्तरिक वाणिज्यिक गतिविधियों द्वारा पोषित होता था।

‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’ से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों की जनसंख्या सघन थी तथा लोग समृद्धिशाली थे। चार पहिये वाले गाड़ियों में पैठन से बहुत अधिक मात्रा में इन्द्रगोप मणि, तगर से मलमल तथा अन्य वस्त्र पश्चिमी भाग में स्थित व्यापारिक नगरों में पहुँचते थे तथा वहाँ से उन्हें भृगुकचिछ भेजा जाता था। पश्चिमी देशों से मालवाहक जहाज भी भृगुकच्छ पहुँचते थे। भरूच से स्थल मार्गों द्वारा सामान अन्य स्थानों में भेजा जाता था। इस प्रकार भृगुकच्छ इस काल का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह एवं व्यापारिक केन्द्र था।

शक-कुषाण-सातवाहन युग एक तरह से समकालीन राज्य थे और इन तीनों बड़े साम्राज्यों ने व्यापारिक प्रगति को प्रोत्साहित किया। वस्तुतः ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक भारत में सिक्कों की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। बहुसंख्यक ताँबे, काँसे, सीसे और पोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो विकसित व्यवसाय एवं वाणिज्य की सूचना देते हैं। सामान्य लेन-देन इन्हीं के माध्यम से होता था।

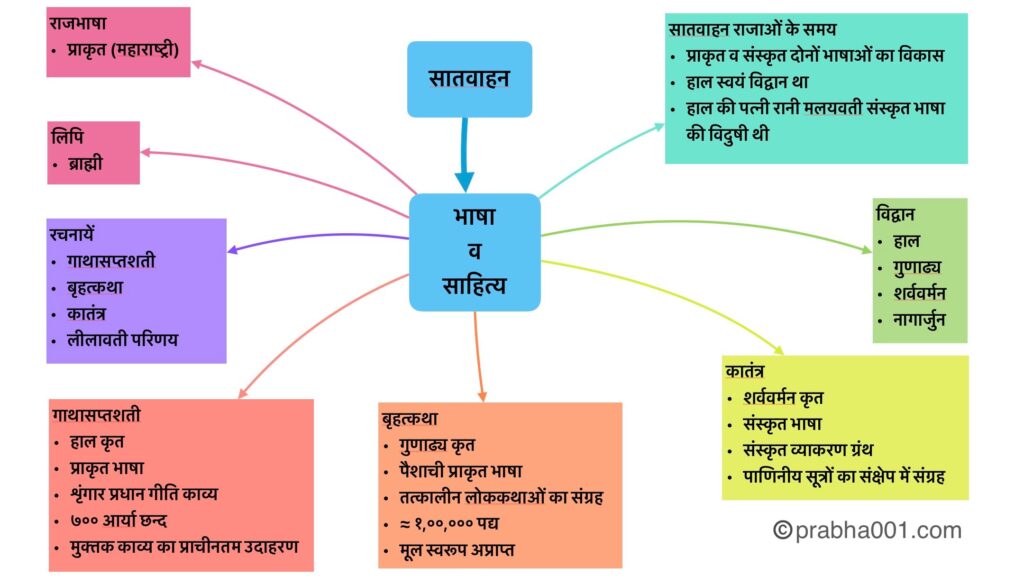

भाषा तथा साहित्य

सातवाहन काल में महाराष्ट्री प्राकृत भाषा दक्षिणी भारत में बोली जाती थी। यह राष्ट्रभाषा थी। सातवाहनों के अभिलेख इसी भाषा में लिखे गये हैं। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान्, विद्या-प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। सातवाहन वंश का १७वाँ शासक हाल राजा एक महान् कवि था जिसने ‘गाथासप्तशती’ नामक प्राकृत भाषा के शृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। इसमें कुल ७०० आर्या छन्दों का संग्रह है जिसका प्रत्येक पद्य अपने-आप में पूर्ण तथा स्वतन्त्र है। इस प्रकार इसके पद्य मुक्तक काव्य के प्राचीनतम उदाहरण है। हाल की राजसभा में गुणाढ्य तथा शर्ववर्मन जैसे उच्चकोटि के विद्वान् निवास करते थे।

गुणाढ्य ने ‘बृहत्कथा’ नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यह मूलतः पैशाची प्राकृत में लिखा गया था तथा इसमें लगभग एक लाख पद्यों का संग्रह था। परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ आज हमें अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है। इस ग्रन्थ में गुणाढ्य ने अपने समय की प्रचलित अनेक लोक कथाओं का संग्रह किया है। अनेक अद्भुत यात्रा-विवरणों तथा प्रणय प्रसंगों का इस ग्रन्थ में विस्तृत विवरण मिलता है।

शर्ववर्मन ने ‘कातन्त्र’ नामक संस्कृत व्याकरण ग्रन्थ की रचना की थी। बृहत्कथा के अनुसार ‘कातन्त्र’ की रचना का उद्देश्य हाल को सुगमता से संस्कृत सिखाना था। इसकी रचना अत्यन्त सरल शैली में हुई है। इसमें अति संक्षेप में पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का संग्रह हुआ है।

इससे ज्ञात होता है कि इस समय संस्कृत भाषा का भी दक्षिण में व्यापक प्रचार था। बृहत्कथा से ज्ञात होता है कि हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। उसी ने हाल को संस्कृत सीखने के लिये प्रेरित किया था जिसके फलस्वरूप ‘कातन्त्र’ की रचना की गयी थी। कन्हेरी के एक अभिलेख में एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती है।

इस तरह सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ।

कला एव स्थापत्य

मौर्यकाल में जिस जिस गुहा स्थापत्य की शुरुआत हुई थी। दक्षिण में पहाड़ियों की उपस्थिति गुहास्थापत्य के लिये अनुकूल थी। सातवाहन काल में गुहास्थापत्य का निर्माण पूरे उत्साह से किया गया।

इसी तरह मौर्यकालीन स्तूपों के जीर्णोद्धार कराये गये। दुर्भाग्यवश तत्कालीन स्तूप अपनी पूर्णावस्था में प्राप्त नहीं होते हैं।

स्तूप

कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्य के प्रदेश में स्थित कई स्थानों जैसे भट्टिप्रोलु, पेउगंज, गोली, जगय्यपेट्ट, घण्टशाल आदि अनेक स्तूपों, चैत्यों तथा विहारों का निर्माण सातवाहन-ईक्ष्वाकु युग में किया गया था। परन्तु सातवाहन स्तूपों में अमरावती और नागार्जुनीकोण्ड स्तूप प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इसका विवरण अधोलिखित है :

अमरावती स्तूप

स्तूपों में अमरावती (गुन्टुर जनपद, आन्ध्र प्रदेश) का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आन्ध्र प्रदेश में ‘अमराराम’ का प्रसिद्ध शैव तीर्थ ही अमरावती नाम से प्रसिद्ध है। इसी को अमरेश्वर भी कहा जाता है। सम्प्रति इसकी स्थिति गुण्टूर जिले के कृष्णा नदी तट पर है। बस्ती से लगभग ३० किलोमीटर (१८ मील) दक्षिण दिशा में महान् बौद्ध स्तूप था। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य शासक अशोक ने अन्य स्थानों के समान यहाँ भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था क्योंकि यहाँ से अशोक स्तम्भ का एक खण्ड मिलता है।

सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण करवाया गया। इसे महाचेतिय अर्थात् ‘महाचैत्य’ कहा गया है। वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के समय में स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ तथा इसे कलाकृतियों से सजाया गया है। सम्भवतः चारों ओर पाषाण वेदिका भी इसी समय बनायी गयी।

दुर्भाग्यवश अब यह स्तूप अपने मूल स्थान से नष्ट हो गया है तथा इसके अवशेष कोलकाता, चेन्नई एवं लन्दन के संग्रहालयों में सुरक्षित है।

सर्वप्रथम १७९७ ई० में कर्नल मैकेंजी को इस स्तूप का पता चला था। उन्होंने यहाँ से प्राप्त शिलापट्टों तथा मूर्तियों के सुन्दर रेखाचित्र तैयार किये थे। १८४० ई० में इलियट् द्वारा स्तूप के एक भाग की खुदाई करवायी गयी जिसमें कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई।

अमरावती स्तूप के शिलापट्टों पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पर इसके वास्तु के विषय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। स्तूप के चारों ओर की वेदिका या वेष्ठिनी पर्याप्त लम्बी थी जिसमें उष्णीश (coping stones), फुल्लों से उत्कीर्ण सूचियाँ (cross bars) तथा चार तोरण द्वार एवं स्तम्भ लगाये गये थे। प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा था जिसे ‘आयक’ (आर्यक = पूज्य) कहा जाता है। इस पर पाँच आयक स्तम्भ लगाये जाते थे। आयकों का उद्देश्य स्तम्भ को आधार प्रदान करना था। आयक स्तूप के आधार से लगभग २० फीट की ऊँचाई पर बनाये गये थे। प्रत्येक आयक के अगल-बगल सीढ़ियाँ बनायी जाती थीं जिनसे होकर प्रदक्षिणापथ तक पहुँचा जाता था। स्तम्भों से स्तूप अलंकारिक लगता था तथा ये सम्पूर्ण संरचना को सुदृढ आधार प्रदान करते थे। आयक मंचों का निर्माण आन्ध्र स्तूपों की अपनी विशिष्टता थी।

स्तूप की न केवल वेदिका तथा प्रदक्षिणापथ अपितु गुम्बद (अण्ड) भी संगमरमर की पट्टिकाओं से जड़ा गया था। गुम्बद के शीर्ष पर एक मंजूषा थी जिसके ऊपर लौह-छत्र लगा था। अनुमान किया जाता है कि स्तूप का आधार काफी बड़े आकार का रहा होगा। संभवतः उसका व्यास १६२ फीट था तथा वेदिका का घेरा ८०० फीट था। इसमें नौ फीट ऊँचे १३६ स्तम्भ तथा पौने तीन फीट ऊँची ३४८ सूचियाँ लगी थीं। सभी के ऊपर कलापूर्ण नक्काशी की गयी थी। सबसे ऊपरी भाग पर छत्र युक्त हर्मिका थी।

द्वार की वेदिका पर चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं। दो सिंह भीतरी भाग में आमने-सामने मुँह किये हुए तथा बाहर की ओर स्तम्भों के दो सिंह सामने मुँह किये हुए उकेरे गये हैं।

निश्चयतः अपनी पूर्णता में यह स्तूप उच्च धार्मिक आदर्शों तथा अत्यन्त विकसित कलात्मक भावना पर आधारित स्थापत्य कला की ओजपूर्ण शैली का प्रतिनिधित्व करता होगा।

अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक कलात्मक अलंकरण मिलता है। कलाविदों ने उत्कीर्ण शिल्प को चार भिन्न-भिन्न कालों से सहबद्ध किया है।

- प्रथम काल (२०० ई०पू० से – १०० ई०पू० तक) – इस समय अर्धस्तम्भ, स्तम्भ शीर्ष पर विभिन्न प्राणियों एवं भगवान बुद्ध के प्रतीकों आदि का अंकन किया गया। अभी तक महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाने की प्रथा प्रारम्भ नहीं हुई थी।

- द्वितीय काल (१०० ई०पू० से १०० ई० तक) – इस अवधि की शिल्पकारी पहले की अपेक्षा भव्य एवं सुन्दर है। भगवान बुद्ध का अंकन प्रतीक तथा मूर्ति दोनों में मिलता है। महाभिनिष्क्रमण, मार-विजय जैसे कुछ दृश्य उत्कृष्ट हैं।

- तृतीय काल (१५० से २५० ई० तक) – यह सातवाहन नरेश वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का काल है जिसमें वास्तु तथा शिल्प दोनों दृष्टियों से स्तूप का अधिकतम सम्वर्द्धन किया गया। स्तम्भों, सूचियों तथा उष्णीशों पर सुन्दर शिल्प उत्कीर्ण हुए। स्तम्भों के बाहरी बाजुओं पर बीच में बड़ा कमल, ऊपर अर्धकमल उत्कीर्ण है तथा मध्य भाग में महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध घटनायें दिखायी गयी हैं। छज्जे के भीतरी बाजू के स्तम्भ, सूची आदि पर जातक ग्रन्थों से ली गयी विविध कथायें अंकित हैं। एक सूची पर उत्कीर्ण ‘नलगिरि हाथी के दमन’ का दृश्य अत्यंत प्रभावोत्पादक है। धर्मचक्र, पूजा आदि के दृश्य भी सुन्दर हैं। ये सातवाहनकालीन कला के चर्मोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं।

- चतुर्थ काल (२०० से २५० ई० तक) – इस समय अमरावती इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के शासन में आ गया। इसी समय नागार्जुनीकोण्ड के स्तूप का भी निर्माण हुआ। अतः अमरावती शिल्प पर उसका प्रभाव पड़ा। पूर्ण स्तूप की आकृति वाले शिलापट्ट चारों ओर लगा दिये गये तथा पहले के कुछ पुराने शिलापट्ट निकाल कर उनके पीछे की ओर स्तूप आदि की आकृतियाँ खोदकर उन्हें पुनः स्तूप के चारों ओर लगा दिया गया। शिल्पकारी का स्तर पहले जैसा रमणीय नहीं रह गया। मानव आकृतियाँ अधिक लम्बी और छरहरे बदन की बनायी गयीं। इन्हें मोती मालाओं से लादा गया है। गोल घेरों में फूल पत्तियों की छोटी बेल वनाई गयी है। झरोखों से झाँकती हुई स्त्री-पुरुषों के मुखड़े बनाये गये हैं। अलंकरण में पहले जैसी सुन्दरता एवं सजीवता नहीं मिलती अमरावती शिलापट्टों की नक्काशी में तत्कालीन जनजीवन की सर्वांगीण झाँकी प्रदर्शित हुई है। निर्धन व्यक्ति की कुटिया से लेकर भिक्षुओं के दुमंजिले विहार तथा राजमहल — सभी अत्यधिक निपुणता के साथ उत्कीर्ण किये गये हैं। बुद्धचरित तथा जातक कथाओं का इतना विशद एवं सटीक उत्कीर्णन भारत के किसी अन्य स्तूप एवं चैत्य गृह में अप्राप्य है।

के० डी० वाजपेयी अपनी कृति ‘भारतीय वास्तुकला का इतिहास’ (पृ० १०१) में लिखते हैं कि — ‘अमरावती का महास्तूप भारतीय वास्तु की एक उज्जवल कृति है। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इस महान् कृति में दर्शनीय है।’

कुमारस्वामी यहाँ की शिल्पकला को भारतीय कला का अत्यन्त ‘विलासी एवं अतिसुकुमार पुष्प’ मानते हैं। (It would hardly be possible to exaggerate the luxurious beauty or the technical proficiency of the Amaravati reliefs; this is the most voluptuous and the delicate flower of Indian sculpture. — p. 70-71; History of Indian and Indonesian art, Ananada Coomaraswamy)

नागार्जुनीकोण्ड स्तूप

आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जनपद में नागार्जुन पहाड़ी (कृष्णा नदी के तट पर) पर भी तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्तूपों का निर्माण किया गया था जिसे ‘नागार्जुनीकोण्ड स्तूप’ कहा जाता है। यहाँ ईक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी थी जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। नागार्जुनीकोण्ड का एक नाम विजयपुरी भी मिलता है। ईक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे परन्तु उनकी रानियों की अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया गया।

ईक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र वीरपुरुष दत्त के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण एवं सम्वर्धन हुआ। उसकी एक रानी बपिसिरिनिका (वप्पीश्री) के एक लेख से महाचैत्य का निर्माण पूरा किये जाने की सूचना मिलती है। महास्तूप के साथ-साथ बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अन्य स्मारकों एवं मन्दिरों का निर्माण भी हुआ। रानियों द्वारा निर्माण कार्य के लिये ‘नवकर्मिक’ नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी।

सर्वप्रथम १९२६ ई० में लांगहर्स्ट नामक विद्वान् ने यहाँ के पुरावशेषों को खोज निकाला था। तत्पश्चात् १९२७ से १९५९ के बीच यहाँ कई बार उत्खनन कार्य कराये गये जिसके फलस्वरूप यहाँ से अनेक स्तूप, चैत्य, विहार, मन्दिर आदि प्रकाश में आये हैं।

नागार्जुनीकोण्ड से लांगहर्स्ट को नौ स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए थे जिनमें से चार पाषाण पट्टिकाओं से जड़े गये थे। नागार्जुनीकोण्ड से जो स्तूप मिलते हैं वे अमरावती के स्तूप से मिलते-जुलते हैं। यहाँ का महास्तूप गोलाकार था। इसका व्यास १०६ फुट तथा ऊँचाई लगभग ८० फुट थी। भूतल पर १३ फुट चौड़ा प्रदक्षिणापथ था जिसके चारों ओर वेदिका निर्मित थी। स्तूप के ऊपरी भाग को कालान्तर में उत्कीर्ण शिलापट्टों से अलंकृत किया गया। शिलापट्टों पर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कथानकों को प्रचुरता से उत्कीर्ण किया गया है। कुछ दृश्य जातक कथाओं से भी लिये गये हैं। प्रमुख दृश्यों में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रिमण, सम्बोधि, धर्मचक्रप्रवर्तन, महामाया का स्वप्न, मार विजय आदि हैं।

नागार्जुनीकोण्ड स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। नागार्जुनीकोण्ड के आयकों पर अमरावती स्तूप की ही भाँति अलंकृत शिलापट्ट लगाये गये थे। इस स्तूप की वेदिका में प्रवेश द्वार तो मिलते हैं किन्तु तोरणों का अभाव है।

उत्कीर्ण शिलापट्टों का कला-सौन्दर्य दर्शनीय है। तक्षण की ऐसी स्वच्छता, सच्चाई एवं सूक्ष्मता, संपुजन की निपुणता, वस्त्राभूषणों का संयम एवं मनोहर रूप आदि अन्यत्र मिलना कठिन है। ये आन्ध्र शिल्प की चरम परिणति को सूचित करते हैं।

नागार्जुनीकोण्ड की खुदाई में महास्तूप के अतिरिक्त कई लघु स्तूप, मन्दिर, मूर्तियाँ एवं राजप्रासाद के ध्वंसावशेष भी मिलते हैं। हारीति, पुष्पभद्रस्वामी, शिव तथा कार्त्तिकेय के मन्दिर एवं बैठी हुई मुद्रा में बनी हारीति की मूर्ति उल्लेखनीय है। राजप्रासाद के ध्वंसावशेषों में परिखा, प्राकार एवं द्वारतोरण मिलते हैं। प्रासाद के उत्तर दिशा में व्यायामशाला मिलती है।

नागार्जुनीकोण्ड के स्मारकों का काल ईसा पूर्व दूसरी से पाँचवीं शती ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया है।

चैत्यगृह तथा विहार

पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा विहार बनवाने की जो परम्परा मौर्यकाल में प्रारम्भ हुई, वह सातवाहन काल में आते-आते उत्कर्ष पर पहुँच गयी। इस समय हमें शैलकर्म से सम्बन्धित अनेक शब्दावलियाँ मिलती हैं; यथा —

- सेलकम्म (शैलकर्म) खुदाई के कार्य को कहा गया।

- ‘सेलवड्ढकी’ (शैलवर्धकि) खुदाई करने वाले को कहा गया।

- कीर्ति उत्कीर्ण गुफा को कहा गया।

- कीर्तिमुख गुफा के प्रवेश द्वार को कहा गया।

- कीर्त्तिस्तम्भ गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर जो स्तम्भ तैयार किये जाते थे उसे कहा गया।

सातवाहन काल में पश्चिमी भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्यगृह तथा विहारों का निर्माण किया गया। ‘चैत्य’ का शाब्दिक अर्थ है चिता-संबन्धी। शवदाह अथवा अंत्येष्टि के पश्चात् बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनायी गयीं उन्हीं को प्रारम्भ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। इन समाधियों में ‘महापुरुषों’ के ‘धातु-अवशेष’ सुरक्षित थे। इसीलिये चैत्य उपासना के केन्द्र बिन्दु बन गये। कालान्तर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केन्द्र बना लिया और इस कारण चैत्य-वास्तु बौद्धधर्म का अभिन्न अंग बन गया। पहले चैत्य या स्तूप खुले स्थान में होता था किन्तु बाद में उसे भवनों में स्थापित किया गया। इस प्रकार के भवन चैत्यगृह कहे गये। ये दो प्रकार के होते थे —

- पहाड़ों को काटकर बनाये गये चैत्य (Rock-cut Chaityas)।

- ईंट-पत्थरों की सहायता से खुले स्थान में बनाये गये चैत्य (Structural Chaityas)।

इनमें से पहली श्रेणी अर्थात् पहाड़ों को काटकर बनाये गये चैत्यगृहों के उदाहरण ही दकन की विभिन्न पहाड़ी गुफाओं से मिलते हैं। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिये आवास बनाये गये जिन्हें विहार कहा गया। इस प्रकार चैत्यगृह वस्तुतः प्रार्थना भवन (गुहा-मन्दिर) होते थे जो स्तूपों के समीप बनाये जाते थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के लिये बने हुए मठ या संघाराम होते थे। चैत्यगृहों की संख्या तो कम है लेकिन गुहा-विहार बड़ी संख्या (लगभग १००) में मिलते हैं। इनमें अधिकतर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं।

चैत्यगृहों की जो संरचना उपलब्ध है, उसके अनुसार उनके आरम्भ का भाग आयताकार तथा अन्त का भाग अर्धवृत्ताकार या अर्धगोलाकार होता था। इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी होती थी। अन्तिम भाग में ही ठोस अण्डाकार स्तूप बनाया जाता था जिसकी पूजा की जाती थी। चूँकि स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है, अतः इस प्रकार की गुफा को चैत्यगृह कहा जाने लगा। इसकी दोहरी आकृति के कारण इसे द्वयस्र (बेसर) चैत्य भी कहा जाता है। स्तूप पर हर्मिका तथा एक के ऊपर एक तीन छत्र रहते थे। स्तूप के सामने मण्डप तथा अगल-बगल के सामने प्रदक्षिणा के लिये बरामदे होते थे। मण्डप की छते गजपृष्ठाकार (Apsidai) अथवा ढोलाकार होती थीं। मण्डप बरामदे को अलग करने के लिये चैत्य में दोनों ओर स्तम्भ बनाये जाते थे। गुफा की खुदाई कीर्तिमुख (प्रवेश द्वार) से ही आरम्भ होती थी। इसके दो भाग थे — ऊपरी तथा निचला।

ऊपरी भाग में घोड़े की नाल (Horse shoe) की आकृति का चाप (Arch) बनाया जाता था जिसे ‘चैत्य गवाक्ष’ (कीर्तिमुख) कहा जाता है।

निचला भाग ठोस चट्टानी दीवार का था। इसमें तीन प्रवेश द्वार काटे जाते थे। मध्यवर्ती द्वार मण्डप (नाभि) तक पहुँचने के लिये होता था। अगल-बगल के द्वार प्रदक्षिणा कर दायीं ओर से बाहर निकल जाता था। मध्यवर्ती द्वार भिक्षुओं के लिये आरक्षित था जो इसी से जाकर स्तूप का स्पर्श करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण चैत्यगृह तैयार होता था। इसे ‘कुभा’ गुहा अथवा घर भी कहा जाता है। संस्कृत में शिलाटंकित गुफाओं के लिये ‘लयण’ (लेस) शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इस प्रकार चैत्यगृह में मुख्यतः तीन अंग होते थे —

- एक, मध्यवर्ती कक्ष (नाभि या मध्यवीथी)

- द्वितीय, मण्डप या महामण्डप

- तृतीय, स्तम्भ

विद्वान वी० एस० अग्रवाल के अनुसार ‘चैत्यगृह को वस्तुतः बौद्ध धर्म का देवालय कहना चाहिए।’ इसके आकार की तुलना ईसाई गिरजाघरों से की जा सकती है जिनमें नेव (मण्डप), आइल (प्रदक्षिणापथ) तथा ऐप्स (गर्भगृह) होते थे। चैत्यगृह के विभिन्न अंगों की तुलना हिन्दू मन्दिरों से भी की जा सकती है। चैत्यगृह के विभिन्न अंगों की तुलना हिन्दू मन्दिरों से भी की जा सकती है। स्तूप का भाग मन्दिरों के गर्भगृह के समान था तथा स्वंय स्तूप देवमूर्ति जैसा था। मध्यवीधी की तुलना मन्दिर के मण्डप से तथा दोनों ओर की पार्श्व वीधियों की तुलना प्रदक्षिणापथ से की जा सकती है। कालान्तर में चैत्यगृहों के ही आधार पर हिन्दू मन्दिरों की वास्तु तथा शिल्प का विकास विकास हुआ।

चैत्यगृहों से कुछ भिन्न प्रकार की गुहा विहारों की रचना मिलती है। इनके भीतर चौकोर घर के आँगन की भाँति विशाल मण्डप बनाया जाता था और उसके तीन ओर छोटे-छोटे चौकोर कोठार बनाये जाते थे जो भिक्षुओं के निवास के लिये थे। सामने की दीवार में प्रवेश द्वार और उसके सामने स्तम्भों पर आधारित बरामदा बनता था।

कुछ चैत्य तथा विहार ईंट पत्थर की सहायता से खुले मैदान में भी बनाये जाते थे। मैदानी चैत्यों की छतें गजपृष्ठाकार अथवा ढोलाकार होती थीं। इनकी बाहरी दीवारों में भी प्रकाश के लिये गवाक्ष (झरोखे) काटे जाते थे। मैदानी विहारों में मण्डप के स्थान पर आँगन बनता था जिसके तीन ओर कमरे बनते थे। आँगन तथा कमरों के मध्य स्तम्भों पर टिके हुए बरामदे बनाये जाते थे।

चैत्यगृह तथा विहार पहले लकड़ी के बनते थे। कालान्तर में इन्हीं की अनुकृति पाषाण में उतार दी गयी। अतः पर्सी ब्राउन का यह मत अस्वीकार्य है कि गुफा निर्माण कला भारतीयों ने ईरान (पर्सिपोलिस) से सीखी थी। वस्तुतः गुफायें गाँव की झोपड़ी अथवा घर के मूल स्वरूप को लेकर खोदी गयी थीं। कलाकारों ने इन्हीं को ध्यान में रखकर चट्टानों में खुदाई कर सुन्दर एवं स्थायी गुफाओं का निर्माण किया।

पश्चिमी भारत के चैत्य एवं विहार

पश्चिमी भारत में इस समय अनेक चैत्यगृहों का निर्माण करवाया गया। चैत्यगृह तो कम है लेकिन विहार बड़ी संख्या में मिलते हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है — हीनयानी तथा महायानी।

हीनयान मत में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी तथा प्रतीकों के माध्यम से ही उन्हें व्यक्त कर पूजा की जाती थी। इस दृष्टि से गुफा में स्तूप को ही स्थापित कर उसकी पूजा होती थी। हीनयान धर्म से सम्बन्धित प्रमुख चैत्यगृह हैं — भाजा, कोण्डाने, पीतलखोरा, अजन्ता (९वीं, १०वीं गुफा), बेडसा, नासिक तथा कार्ले। इनमें किसी प्रकार का अलंकरण अथवा मूर्ति नहीं मिलती तथा साधारण स्तूप ही स्थापित किया गया है। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईस्वी सन् को दूसरी शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। अधिकांश चैत्यगृहों में विहार भी साथ-साथ बनाये गये हैं। सातवाहनयुगीन गुफाये हीनयान मत से सम्बन्धित हैं क्योंकि इस समय तक महायान का उदय नहीं हुआ था। अतः उनमें कहीं भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं पायी जाती है तथा उनका अंकन पादुका, आसन, स्तूप, बोधिवृक्ष आदि के माध्यम से ही किया गया है। प्रमुख चैत्यों एवं विहारों का विवरण इस प्रकार है —

भाजा

यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भाजा की गुफायें पश्चिमी महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं जिनका उत्कीर्णन ईसा पूर्व दूसरी शती के प्रारम्भ में हुआ होगा। ये भोरघाट में कार्ले के दक्षिण में हैं। इनमें विहार, चैत्यगृह तथा १४ स्तूप हैं। चैत्यगृह में कोई मूर्ति नहीं मिलती अपितु मण्डप के स्तम्भों पर त्रिरत्न, नन्दिपद, श्रीवत्स, चक्र आदि का उत्कीर्णन किया गया है। स्तम्भों की कुल संख्या २७ है। यहाँ के विहार के भीतरी मण्डप के तीनों ओर भिक्षुओं के निवास के लिये कोठरियाँ बनायी गयी थीं जिनमें से प्रत्येक में पत्थर की चौकी थी जिस पर भिक्षु शयन करते थे। मुखमण्डप के स्तम्भों के शीर्ष भाग पर स्त्री-पुरुष की वृषारोही मूर्तियाँ कलात्मक दृष्टि से अच्छी है। इनमें से दो दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले में रथारूढ़ एक पुरुष दो अनुचरों के साथ तथा दूसरे में हाथी पर आरूढ़ अनुचर के साथ किसी पुरुष की आकृति है। कुछ कलाविद् इन्हें सूर्य तथा इन्द्र की आकृति मानते हैं। भाजा के चैत्यगृह की कुछ दूरी पर चौदह छोटे-बड़े ठोस स्तूप बनाये गये हैं। इनकी मेधि के ऊपरी भाग पर वेदिका का अलंकरण है।

कोण्डाने

यह कुलावा जनपद में स्थित है। कार्ले से दस मील की दूरी पर स्थित इस स्थान से चैत्य तथा विहार मिलते हैं। यहाँ का विहार प्रसिद्ध है जो पूर्णतया काष्ठशिल्प की अनुकृति पर तैयार किया गया है। इसके बीच का बड़ा मण्डप स्तम्भों पर टिका हुआ है। स्तम्भों पर गजपृष्ठाकार छत बनी है। मुखमण्डप की पिछली दीवार में तीन प्रवेश द्वार तथा दो जालीदार झरोखे बनाये गये हैं। भीतरी मण्डप के तीन ओर भिक्षुओं के आवास के लिये कक्ष बनाये गये हैं। कोण्डाने के चैत्य एवं विहार का निर्माण ईसा पूर्व की दूसरी शती में करवाया गया था।

पीतलखोरा

यह खानदेश में है। शतमाला नामक पहाड़ी में पीतलखोरा गुफायें खोदी गयी हैं। इनकी संख्या १३ है। नासिक तथा सोपारा से प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित था। यहाँ की गुफाओं का उत्कीर्णन भी ईसा पूर्व दूसरी शती में आरम्भ किया गया। पहले यहाँ हीनयान का प्रभाव था परन्तु बाद में महायान मत का प्रचलन हुआ।

गुहा संख्या तीन चैत्यगृह है जो ३५’ × ८६’ के आकार की है। इसका एक सिरा अर्धवृत्त (बेसर) प्रकार का है। इसमें ३७ स्तम्भ लगे थे जो कि अठपहलू थे जिनमें से १२ अब भी सुरक्षित हैं। ये स्तम्भ मण्डप तथा प्रदक्षिणापथ को पृथक करते थे। स्तम्भों पर उत्कीर्ण दो लेखों ज्ञात होता है कि पीतलखोरा गुफाओं का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों द्वारा करवाया गया था।

चैत्यगृह में बने स्तूप के भीतर धातु-अवशेषों से युक्त मंजूषायें रखी गयी थी। इसमें एक सोपान भी है जिसमें ११ सीढ़ियाँ हैं। उनके दोनों ओर सपक्ष अश्व एवं उनके पीछे दो यक्ष खोदकर बनाये गये हैं।

चौथी गुफा एक विहार थी और इसका मुखमण्डप मूर्तियों से अलंकृत था। उनके ऊपर कीर्तिमुख बनाये गये थे। छः चैत्यगवाक्ष अब भी सुरक्षित दशा में हैं। इनके नीचे उत्कीर्ण मिथुन मूतियाँ भव्य एवं सुन्दर हैं। स्तम्भों पर भी अनेक अलंकरण हैं। मण्डप में ७ गर्भशालायें तथा भीतर मुख्यशाला है। मुख्य प्रवेश द्वार की ऊँची कुर्सी पर गजारोहियों की पंक्ति उत्कीर्ण है। द्वार-स्तम्भ भी बहुविध अलंकृत हैं। कमलासन पर बैठी लक्ष्मी दोनों हाथों में सनाल पद्म धारण किये हुए उत्कीर्ण हैं। उन्हें दो हाथी अभिषिक्त कर रहे हैं। किनारे वाले स्तम्भों पर त्रिरत्न एवं फुल्लों का अलंकरण है। द्वारपालों की मूर्तियाँ काफी प्रभावोत्पादक हैं। ५ से ९ तक की गुफायें विहार एवं १३वीं गुफा चैत्यगृह है। नवीं गुफा सबसे बड़ी है। उसके भीतरी मण्डप के छज्जे के ऊपर वेदिका अलंकरण है। चैत्यगृह के मण्डप की दो स्तम्भ पंक्तियाँ स्तूप के पीछे तक बनायी गयी है।

पीतलखोरा के चैत्य एवं विहारों पर हीनयान मत का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। बौद्ध ग्रन्थ ‘महामायूरी’ में इस स्थान का नाम पीतंगल्य दिया गया है।

अजन्ता

महाराष्ट्र के संभाजी नगर (औरंगाबाद) जनपद में अजन्ता की पहाड़ी स्थित है। तक्षण तथा चित्रकला दोनों ही दृष्टियों से भारतीय कला केन्द्रों में अजन्ता का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। यहाँ पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी ईस्वी तक निर्माण कार्य हुआ। दूसरी शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात् महायान मत का। यहाँ कुल २९ गुफायें उत्कीर्ण की गयी हैं। इनमें ४ चैत्य तथा शेष २५ विहार गुफायें हैं।

अजन्ता की १०वीं गुफा को सबसे प्राचीन चैत्य माना जाता है जिसका काल ईसा पूर्व दूसरी शती है। इसके मण्डप तथा प्रदक्षिणापथ के बीच ५९ स्तम्भों की पंक्ति है। स्तम्भ बीच में चौकोर तथा अन्दर की ओर झुके हुए हैं। मण्डप के स्तूप के ऊपर टेढ़ी धरन स्तम्भों के सिरों से निकलती हुई दिखायी गयी है। इस गुफा के उत्खाता कलाकार ने इसे विविध प्रकार से अलंकृत किया है। स्तूप का आधार गोलाकार है किन्तु उसके ऊपर का भाग लम्बा अण्डाकार है।

९वीं गुफा भी चैत्य गृह है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इसके मुखपट्ट के मध्य में एक प्रवेश द्वार तथा अगल-बगल दो गवाक्ष बनाये गये हैं। तीनों के शीर्ष भाग पर छज्जा निकला हुआ है। उसके ऊपर संगीतशाला है तथा इसके ऊपर कीर्तिमुख है। इससे चैत्य के भीतर प्रकाश एवं वायु का प्रवेश होता था। सामने की ओर वेदिका का अलंकरण तथा भीतर वर्गाकार मण्डप स्थित है। उक्त दोनों चैत्य गृहों में शुंग काल की अनेक चित्रकारियाँ बनी हुई हैं।

अजन्ता की १२वीं, १३वीं तथा ८वीं गुफायें विहार हैं। १२वीं गुफा सबसे प्राचीन है जो १०वीं गुफा चैत्यगृह से सम्बन्धित है। ९वीं चैत्यगुहा के साथ ८वीं विहार गुहा का निर्माण हुआ। यह हीनयान से सम्बन्धित हैं अर्थात् गुफा संख्या १०, ९, १२ व ९ हीनयान से सम्बन्धित हैं।

अन्य गुफायें महायान मत की हैं। अजन्ता की पाँच गुफायें (१०, ९, ८, १२ तथा १३) ही प्रारम्भिक चरण की है। कालान्तर में अन्य गुफायें उकेरी गयीं। १६वीं-१७वीं गुफायें विहार हैं। जबकि प्रथम व द्वितीय चैत्य गृह हैं। इनका अलंकरण अत्युत्कृष्ट है।

विस्तृत विवरण के लिये देखें – अजन्ता की गुफाएँ अजन्ता की गुफाएँ

वेडसा गुफायें

कार्ले के दक्षिण में लगभग १६ किमी० (१० मील) की दूरी पर वेडसा स्थित है। यहाँ की गुफायें अधिक सुरक्षित अवस्था में है। काष्ठशिल्प से पाषाणशिल्प में रूपान्तरण वेडसा में दर्शनीय है। चैत्य के सामने एक भव्य बरामदा है। इसके स्तम्भ २५ फीट ऊँचे हैं। ये अठकोणीय हैं तथा इनके शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। कुछ पशुओं पर मनुष्य भी सवार है जिन्हें अत्यन्त कुशलता से तराशा गया है। स्तम्भों के नीचे के भाग पूर्ण कुम्भ में टिकाये गये हैं। पशु तथा मनुष्य, दोनों की रचना में कलाकार की निपुणता प्राप्त हुई हैं। वास्तु तथा तक्षण दोनों का अद्भुत समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। गुफा के मुख द्वार को वेदिका से अलंकृत किया गया है। कीर्तिमुख में भी वेदिका अलंकरण है। समस्त मुख भाग वास्तु तथा शिल्प कला का सर्वोत्तम नमूना है। वेदिका तथा जालीदार गवाक्ष इतनी बारीकी से तराशे गये हैं कि वे किसी स्वर्णकार की रचना लगते हैं। सौन्दर्य की दृष्टि से वेडसा चैत्यगृह के मुखपट्ट की बराबरी में केवल कार्ले गुफा का मुखपट्ट ही आता है। चैत्य में अन्दर जाने के लिये तीन प्रवेश द्वार हैं।

वेडसा चैत्यगृह के पास आयताकार विहार है। इसमें एक चौकोर मण्डप है जिसका पिछला हिस्सा वर्गाकार है। इसके तीन ओर चौकोर कक्ष बने हुए है।

नासिक की गुफायें

नासिक गोदावरी नदी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था। यहाँ कुल १७ गुफायें निर्मित की गयीं जिनमें एक चैत्यगृह तथा शेष १६ विहार गुफायें हैं। प्रारम्भिक विहार हीनयान मत से सम्बन्धित हैं। सबसे प्राचीन छोटे आकार का है। इसका भीतरी मण्डप (१४’ x १४’) वर्गाकार है। इसके तीन ओर दो-दो चौकोर कक्ष बने हैं। बाहरी मुखमण्डप में अठपहलू दो स्तम्भ बने हुए हैं। गुहा में अंकित एक लेख से पता चलता है कि सातवाहन नरेश कण्ह (कृष्ण) ने ई०पू० दूसरी शती में इसका निर्माण करवाया था। तीन बड़े गुहा विहार क्रमशः नहपान, गौतमीपुत्र शातकर्णि तथा यज्ञश्री शातकर्णि के समय के हैं। गौतमीपुत्र के विहार में १८ कमरे हैं। इसके बरामदे में छः अलंकृत स्तम्भ हैं। जिनके शीर्ष पर वृषभ, अश्व, गज आदि पशुओं की आकृतियाँ निर्मित की गयी हैं। यज्ञश्री के विहार का विशाल मण्डप ६१ फुट लम्बा है। भीतर तथा बाहर की ओर इसका विस्तार क्रमशः ४४ फुट तथा ३७१/२ फुट है। इसके तीन ओर आठ कक्ष बनाये गये हैं। मण्डप के पीछे गर्भगृह तथा उसके सम्मुख दो अलंकृत स्तम्भ बनाये गये हैं। इसी में आसीन मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी उत्कीर्ण है जिनके अगल-बगल अनुचरों की आकृतियाँ हैं। यहाँ अंकित एक लेख के अनुसार इस गुहा का निर्माण ‘वासु’ नामक किसी महिला ने करवाया था। वह संभवतः यज्ञश्री के सेनापति की पत्नी थी।

नासिक की अन्य गुफायें महायान मत से प्रभावित है।

नासिक गुहा विहारों में बना एकाकी चैत्य संभवतः ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके भीतरी मण्डप में सीधे स्तम्भ लगे हैं तथा दुतल्ला मुखमण्डप वास्तु कला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। नीचे के तल्ले में गोल प्रवेश-द्वार तथा ऊपरी तल्ले में बड़ा झरोखा बनाया गया है। यहाँ उत्कीर्ण लेखों में दानकर्ताओं के नाम दिये गये हैं। मण्डप के चौकोर स्तम्भों पर चौकोर अण्डभाग के ऊपर अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गयी हैं तथा स्तम्भों को नीचे पूर्ण कुम्भों में बारीकी के साथ नियोजित किया गया है।

नासिक चैत्यगृह को ‘पाण्डुलयण’ कहा जाता है। इसमें एक संगीतशाला भी बनायी गयी थी। चैत्य के प्रवेश द्वार की परिष्कृत कला से यह सूचित होता है कि इसका निर्माण अत्यन्त निपुण कलाकारों द्वारा किया गया था।

कार्ले की गुफायें

महाराष्ट्र के पुणे जनपद में स्थित भोरघाट नामक पहाड़ी पर कार्ले की गुफायें खोदी गयी हैं। कलात्मक दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ एक भव्य चैत्यगृह तथा तीन विहार है।

यह चैत्यगृह सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित दशा में हैं। यह मुख्य द्वार से पीछे के द्वार तक १२४ फुट ३ इंच लम्बा, ४५ फुट ५ इंच चौड़ा तथा ४६ फुट ऊँचा है। इसके सामने का भाग दुमंजिला है। ऊपरी मंजिल में प्रकाश के लिये बड़ा वातायन तथा निचली मंजिल में तीन द्वार हैं। द्वारों के सामने का भाग स्त्री-पुरुषों की आकृतियों से अलंकृत किया गया है। मण्डप को पार्श्ववीथियों (aisles) से अलग करते हुए ३७ स्तम्भ हैं जिनमें १५-१५ मण्डप के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े है तथा शेष ७ स्तूप को घेरे हुए हैं। मंडप के दोनों ओर के स्तम्भ भव्य नक्काशी से युक्त हैं जबकि शेष सादे हैं। विराट कण्ठहार जैसे शोभायमान ये स्तम्भ कलात्मक सौष्ठव में अद्वितीय है। नक्काशी युक्त स्तम्भों के आधार चौकियों पर स्थापित पूर्ण कुम्भों में पिरोये गये हैं तथा ऊपर के भाग भी औधे घड़ों से अलंकृत हैं जो लहराती हुई कमल पंखुड़ियों से आच्छादित हैं। शीर्ष भाग की चौकियों पर हाथी, घोड़े आदि पर आसीन दम्पति मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गयी हैं। कुछ में केवल स्त्री-मूर्तियाँ ही हैं। ये सब रूप शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। चैत्यगृह के सामने अर्ध-मण्डप तथा उसके सामने ओट के रूप में दीवार बनायी गयी है। सबसे आगे विशाल स्तम्भ के ऊपर चार सिंह एक दूसरे से पीठ सटाये हुए विराजमान है जो अशोक के सारनाथ सिंहशीर्ष की याद दिलाता है।

इस तरह कार्ले चैत्य प्राचीन भारत के सर्वाधिक सुन्दर तथा भव्य स्मारकों में से है। इसमें एक लेख खुदा है जिसके अनुसार ‘वैजयन्ती के भूतपाल नामक श्रेष्ठि ने सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में उत्कृष्ट इस शैलगृह को निर्मित करवाया था’ (वैजमन्तितो सेठिना भुतपालेना सेलधरं परिनिटपितं जबुदिपम्हि उत्तम।)। चैत्यगृह के विलक्षण वास्तु विन्यास एवं तक्षण को देखते हुए कहा जा सकता है कि निर्माता का यह दावा निर्मूल नहीं है।

सम्भवतः कार्ले चैत्य का निर्माण वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के शासनकाल (ईसा की दूसरी शती के मध्य) करवाया गया था। कार्ले के तीन विहारों का निर्माण साधारण कोटि का है। दूसरा तथा तीसरा विहार क्रमशः त्रिभूमिक तथा द्विभूमिक है। चौथे गुहा विहार में ‘हरफान’ नामक पारसी (ईरानी/पारसीक) का नाम अंकित है जिसने इसे दान में दिया था।

कन्हेरी की गुफायें

मुम्बई से लगभग २६ किमी० (१६ मील) उत्तर बोरिवली स्टेशन से ८ किमी० (५ मील) की दूरी पर स्थित है। कन्हेरी का प्राचीन नाम कृष्णगिरि था। यहाँ की पहाड़ी में सैकड़ों गुफायें भिक्षुओं के आवास के लिये बनवायी गयी थीं। ये विभिन्न आकार-प्रकार की हैं। हीनयान मत के अन्तिम काल में इनका निर्माण प्रारम्भ हुआ था। सातवाहन राजाओं के समय में अधिकांश गुफायें उत्कीर्ण करवायी गयी थीं।

कार्ले गुहा-समूह से इनकी काफी समानता है। चैत्यगृह भी कार्ले के अनुकरण पर बना है। गृहमुख के सामने एक बडा प्रांगण है जो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। इसके एक ओर अलंकृत वेदिका तथा इसके ऊपर हाथ उठाये हुए यक्ष मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के पशुओं तथा लताओं से अलंकृत किया गया है। प्रांगण के दोनों किनारों पर बने स्तम्भों के सिरों पर यक्ष मूर्तियाँ, चौकी तथा सिंह बनाये गये हैं। सामने की ओर दुतल्ला बरामदा है। भीतरी मण्डप ८६१/२ × ४०’ × ३८’ के आकार में है जिसमें ३४ स्तम्भ हैं। स्तम्भों के शीर्ष मूर्तियों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह में १६ फीट व्यास का गोल स्तूप स्थापित है। चौथी शती से कन्हेरी महायान बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गया। तदनुसार गुफाओं के अलंकरण में विभिन्नता आ गयी।

पूर्वी भारत के विहार

पश्चिमी भारत के ही समान पूर्वी भारत में भी पर्वत गुफाओं को काटकर विहार निर्मित करवाये गये। इनमें ओडिसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरि तथा खण्डगिरि के गुहा विहारों का उल्लेख किया जा सकता है।

उदयगिरि में १९ तथा खण्डगिरि में १६ गुफायें हैं।

उदयगिरि की प्रमुख गुफायें — रानीगुम्फा, मंचपुरी, गणेशगुम्फा, हाथीगुम्फा तथा व्याघ्रगुम्फा हैं।

खण्डगिरि की प्रमुख गुफायें हैं — नवमुनिगुम्फा, देवसभा, अनन्तगुम्फा आदि। इन गुफाओं का निर्माण कलिंग के चेदि वंशी शासक खारवेल (ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी) ने जैन भिक्षुओं के आवास हेतु करवाया था।

उदयगिरि की रानीगुम्फा सबसे बड़ी है। यह दुतल्ला है। प्रत्येक तले में मध्यवर्ती कक्ष तथा आँगन है। आँगन के तीन ओर कमरे बनवाये गये हैं। इसमें कई मनोहर दृश्यों का अंकन हुआ है। इनमें प्रेमाख्यान तथा स्त्री-अपहरण जैसे दृश्य भी हैं।

गणेशगुम्फा में आखेट के दृश्य, उदयन-वासवदत्ता एवं दुष्यन्त-शकुन्तला जैसे कथानकों के दृश्य उत्कीर्ण किये गये हैं। विविध प्राकृतिक दृश्यों, शालभंजिका, कल्पवृक्ष आदि का भी अलंकृण किया गया है।

खण्डगिरि की अनन्तगुम्फा के सम्मुख अलंकृत बरामदा सात स्तम्भों पर टिका हुआ है। गुहा भित्ति पर गजलक्ष्मी, कमल, नाग, मिथुन, विद्याधर, युगल आदि के दृश्य हैं। कमलासना खड़ी हुई देवी लक्ष्मी की मूर्ति सबसे विशिष्ट है। इसमें दो हाथी देवी का अभिषेक करने की मुद्रा में दिखाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा की गुफाओं में किसी प्रकार के चैत्य अथवा स्तूप नहीं दिखाये गये हैं जैसा कि पश्चिमी भारत में गुफाओं में मिलते हैं। इनमें उत्कीर्ण कुछ चित्र रिलीफ स्थापत्य (उत्कीर्ण या भास्कर कला) के अच्छे उदाहरण हैं।

इस प्रकार संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में सातवाहनयुगीन दक्षिण भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की थी।