भूमिका

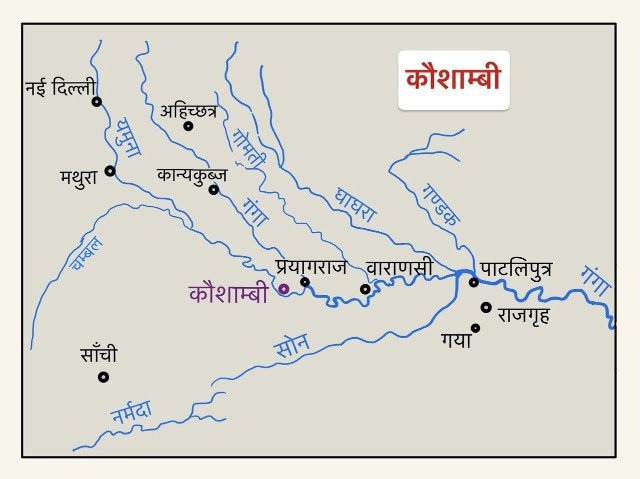

कौशाम्बी पालि साहित्यों में उल्लिखित छठीं शताब्दी ई०पू० का छः प्रसिद्ध नगरों में से एक था। यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील में स्थित कोसम नामक स्थान से की गयी है। यह नगरी प्रयागराज जनपद मुख्यालय से दक्षिण-पश्चिम में लगभग ३३ मील ( ≈ ५३ किलोमीटर ) की दूरी पर यमुना नदी के तट पर बसी हुई थी।

साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाण

कौशाम्बी का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और कौषीतकी उपनिषद् में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कौशांबी के नागरिक प्रोति कौसुरु बिंदी ( Proti Kausuru Bindi ) का उल्लेख है। इस नगर का उल्लेख महाकाव्यों, पुराणों, त्रिपिटकों और अन्य संस्कृत और पालि ग्रंथों में भी किया गया है। बौद्ध तीर्थयात्रियों फाह्यान और युआन च्वांग ने कौशाम्बी का दौरा किया था।

कौशांबी का उल्लेख यहीं पर स्थापित अशोक स्तम्भलेख (सम्प्रति यह प्रयागराज में अकबर के किले में स्थापित है), प्रतिहार राजा यशपाल के कड़ा शिलालेख और कौशाम्बी के स्तम्भ में भी मिलता है।

सम्राट अशोक द्वारा यहाँ स्थापित प्रस्तर स्तम्भ पर धम्मलिपियाँ उत्कीर्ण हैं। इसी स्तम्भ पर एक अन्य धर्मलिपि भी अंकित है, जिससे बौद्ध संघ के प्रति अनास्था दिखाने वाले भिक्षुओं के लिये दण्ड नियत किया गया है। इसी स्तम्भ पर अशोक की रानी और तीवर की माता कारुवाकी का भी एक लेख है। कारुवाकी के अभिलेख को ‘रानी का अभिलेख’ भी कहा जाता है। इसी अशोक स्तम्भ पर ‘हरिषेण’ रचित ‘समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति’ अंकित है। मुगलकाल में इस स्तम्भ को कोसम से लाकर प्रयागराज के अकबर किले से संस्थापित कराया गया और जहाँगीर का एक लेख इसी पर अंकित मिलता है।

ये साहित्यिक और अभिलेखीय उल्लेख कम से कम उत्तर वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक कौशांबी के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं।

इतिहास

‘विष्णु पुराण’* के अनुसार निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में वह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की थी। निचक्षु युधिष्ठिर से सातवीं पीढ़ी में हुए थे। छठीं शताब्दी में वत्स महाजनपद के शासक उदयन थे। उदयन इस वंश के २६वीं पीढ़ी में हुए थे।

गंगयापहृतये तस्मिन् नगरे नागसाहवये।

त्यक्त्वा निचक्षुनगरम् कौशाम्ब्याम् स निवत्स्यति॥*

ऐतिहासिक युग में कौशाम्बी ‘वत्स महाजनपद’ की राजधानी थी और उदयन यहाँ का शासक था। इस तरह उदयन पाण्डव कुल का अथवा पौरव वंशी था। विनयपिटक में उदयन के पिता का नाम परंतप और पुत्र का नाम बोधिकुमार बताया गया है।

उदयन संस्कृति साहित्य का प्रसिद्ध नायक रहा है जिसपर कई रचनाएँ की गयीं हैं; यथा – भास कृत नाटक ‘स्वप्नवासवदत्ता’, हर्षवर्धन कृत नाटक ‘प्रियदर्शिका’ और ‘रत्नावली’ इत्यादि। जैन ग्रन्थ विविधतीर्थकल्प में भी शतानीक के पुत्र उदयन का उल्लेख है और उसे वत्सनरेश कहा गया है।

बौद्ध और जैन धर्म का केन्द्र

इस नगर में जाकर महात्मा बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश किया तथा लोगों को अपना शिष्य और शिष्या बनाया था। बुद्धचरित में अनेक महिला व पुरुषों के नाम मिलते हैं जिनको स्वयं भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था; यथा – धनवान, घोषिल (घोषित), कुब्जोतरा इत्यादि। बौद्ध भिक्षु ‘पिण्डोल’ या ‘पिण्डोला भारद्वाज’ ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। आचार्य वसुबन्धु यहीं रहते थे। आचार्य वसुबन्धु ने विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की थी। आर्य असंग ने यहीं पर योगाचारभूमि नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

कौशांबी से एक कोस उत्तर-पश्चिम में एक छोटी पहाड़ी थी, जिसकी प्लक्ष नामक गुफा में बुद्ध कई बार आये थे। यहीं श्वभ्र नामक प्राकृतिक कुण्ड था।

यहाँ अनेक विहार थे जिनमें सर्वप्रमुख ‘घोषितराम महाविहार’ था। इसका निर्माण श्रेष्ठि घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ अपने स्तम्भलेख उत्कीर्ण करवाये थे।

जैन ग्रंथों में भी कौशाम्बी का उल्लेख है। आवश्यक सूत्र की एक कथा में जैन भिक्षुणी चंदना का उल्लेख है, जो भिक्षुणी बनने से पूर्व कौशाम्बीके एक व्यापारी धनावह के हाथों बेच दी गयीं थी। इसी सूत्र में कौशाम्बी नरेश शतानीक का भी उल्लेख है। इसकी रानी मृगावती विदेह की राजकुमारी थी। यमुना के तट पर स्थित कौशांबी के अनेक वनों का भी उल्लेख है। चंदनवाला ने महावीर के सम्मान में छह मास का उपवास कौशाम्बी में किया था। भगवान पद्मप्रभु (तीर्थंकर) ने यहीं पर जैन धर्म दीक्षा ली थी। नगरी में अनेक छायादार कौशम्ब वृक्ष थे – ‘यत्य सिनिद्धछाया कोसंवतरुत्रोमहापभागा दीसंति।’

कौशाम्बी एक व्यापारिक केन्द्र

बौद्ध और जैन धर्म का केन्द्र होने के साथ-साथ कौशाम्बी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था जहाँ अनेक धनी व्यापारी निवास करते थे। इन व्यापारियों में कौशांबी का घोषितराम सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसी ने बौद्ध संघ के लिये ‘घोषिताराम महाविहार’ बनवाया था। जहाँ एक ओर यह उत्तरापथ से जुड़ा हुआ था वहीं दक्षिणापथ का मार्ग भी इससे जुड़ा था।

कौशाम्बी का पतन

मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का महत्त्व बढ़ने से कौशाम्बी का गौरव घटने लगा। गुप्त युग में पाटलिपुत्र और उज्जयिनी का महत्त्व बढ़ता गया जबकि कौशांबी तेजी से पतनावस्था की ओर अग्रसर था। यद्यपि उसका अस्तित्व गुप्तकाल तक सुरक्षित रहा। दूसरे शब्दों में गुप्तकाल में अन्य बौद्ध केन्द्रों की भाँति ही कौशांबी का महत्त्व भी बहुत कम हो गया। गुप्तसंवत १३९=४५९ ई० का एक लेख प्रस्तर मूर्ति पर अंकित है, जो स्कन्दगुप्त के समय का है और महाराज भीमवर्मन से सम्बन्धित है।

सातवीं शती में जब हुएनसांग ( ६३०-६४५ ई० ) ने भारत की यात्रा की तब उसने इस नगर को उजड़ा हुआ पाया था।

कौशाम्बी का उत्खनन

सर्वप्रथम १८६१ ई० में कनिंघम महोदय ने इस स्थान की यात्रा कर इसके पुरातात्त्विक महत्त्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। तत्पश्चात् १९३६-३७ में एन० जी० मजूमदार ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया, परन्तु दुर्भाग्यवश वे एक दुर्घटना में मारे गये। फलस्वरूप कुछ समय तक कौशाम्बी का उत्खनन कार्य रुका रहा।

१९५९ से लेकर १९६५-६६ ई० तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी० आर० शर्मा* के नेतृत्व में यहाँ व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया गया। इस उत्खनन के परिणामस्वरूप पुरातात्त्विक महत्त्व की अनेक वस्तुयें यहाँ से प्रकाश में आयीं।

- Excavation at Kaushambi*

कौशाम्बी में उत्खनित क्षेत्र मुख्यतः चार है —

- अशोक स्तम्भ का समीपवर्ती क्षेत्र।

- घोषिताराम विहार क्षेत्र।

- पूर्वी भाग में मुख्य प्रवेश द्वार का समीपवर्ती क्षेत्र।

- राजप्रासाद क्षेत्र।

अशोक स्तम्भ वाले क्षेत्र

अशोक स्तम्भ वाले क्षेत्र के उत्खनन में मुख्यतः तीन प्रकार के मृद्भाण्ड मिले हैं —

- चित्रित धूसर मृद्भाण्ड (Painted Grey Ware – PGW),

- उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भाण्ड (Northern Black Polished Ware – NBPW),

- उत्तर उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भाण्ड ( Later Northern Black Polished Ware – LNBPW)

चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष अपेक्षाकृत सीमित है। इसके प्रमुख पात्र कटोरे तथा तश्तरियाँ हैं। इनकी गढ़न अथवा बनावट अच्छी है।

उत्तरी काली पॉलिशदार मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बन्धित निर्माण के आठ स्तर प्राप्त हुए हैं। जिनमें प्रथम पाँच मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से और ऊपर के तीन पक्की ईंटो से बने हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ से मित्रवंशी शासकों के सिक्के, मिट्टी की मूर्तियाँ, कुषाण राजाओं के सिक्के आदि भी प्राप्त हुए हैं।

घोषिताराम विहार

घोषिताराम विहार के उत्खनन से एक महाविहार मिला है जिसके चारों ओर ईंट की दीवारें बनी हुई है। विभिन्न स्तरों से सूचित होता है कि इस विहार का निर्माण कई बार किया गया। विहार के प्रांगण से एक बड़े तथा तीन छोटे स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। इस विहार का निर्माण सम्भवतः ई० पू० पाँचवीं शताब्दी में हुआ था।

विहार से पाषाण तथा मिट्टी की मूर्तियों, सिक्के तथा कुछ लेख भी मिलते हैं। इसी क्षेत्र से हूणनरेश तोरमाण को मुहर मिली है। इससे सूचित होता है कि हूणों का कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण हुआ तथा उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट क।

यहाँ से मिली पत्थर की मूर्तियों पर बुद्ध का अंकन प्रतीकों में किया गया है। बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी हुई मानव तथा पशु मूर्तियाँ मिलती है। कुछ देवी-देवताओं से भी सम्बद्ध है। इनका समय मौर्यकाल से गुप्त काल तक निर्धारित किया गया है। पाषाण मूर्तियाँ ई०पू० २०० से ५००-६०० ई० तक की है। इनसे सूचित होता है कि भरहुत तथा साँची के समान कौशाम्बी भी कला का एक प्रमुख केन्द्र था। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियों में कुबेर, हारीति तथा गजलक्ष्मी की मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है।

मुख्य प्रवेश द्वार

मुख्य प्रवेश द्वार वाले क्षेत्र के उत्खनन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रक्षा-प्राचीर है। इसके अतिरिक्त चार प्रकार की पात्र परम्परायें इस क्षेत्र मिलती हैं

- लाल रंग के मृद्भाण्ड

- चित्रित धूसर मृद्भाण्ड

- उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड

- उत्तर-उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्भाण्ड

लेख रहित ढले हुए ताम्र सिक्के तथा लोहे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। रक्षा प्राचीर से सूचित होता है कि ईसा पूर्व को तेरहवीं-बारहवीं शताब्दियों से ही यहाँ भवन निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था।

जी० आर० शर्मा यहाँ से मिले हुए सिक्कों को आहत सिक्कों से भी प्राचीनतर मानते है तथा उनकी तिथि ईसा पूर्व नवीं शताब्दी निर्धारित करते है। किन्तु कई विद्वान् इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। शर्मा के अनुसार ई० पू० ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में यहाँ नगर-जीवन का प्रारम्भ हो चुका था।

पूर्वी रक्षा प्राचीर के पास से एक यज्ञ की वेदी मिलती है जिसका आकार उड़ते हुए बाज (श्वेन) जैसा है। इसे श्येनचिति कहा गया है। बताया गया है कि यहाँ पुरुषमेध किया गया था। यह यह संभवतः ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में सम्पन्न हुआ था। इसका सम्बन्ध शुंग शासक पुष्पमित्र से जोड़ा गया है। किन्तु मार्टीमर ह्वीलर, बी० बी लाल जैसे विद्वान् श्येनचिति की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं।

राजप्रासाद क्षेत्र

राजप्रासाद क्षेत्र के उत्खनन में पाषाणनिर्मित एक लम्बी-चौड़ी चहारदीवारी के अवशेष मिलते हैं। अनुमान किया जाता है कि यह किसी राजपरिवार का आवास रहा होगा। यहाँ से भी चार सांस्कृतिक पात्र परम्पराओं की जानकारी होती है। यहाँ से मेहराब (Arch) के भी अवशेष मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भारत में मेहराब युक्त भवन पहली दूसरी सदी में ही बनने लगे थे। किन्तु सभी विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते।

निष्कर्ष

कौशाम्बी बौद्धकालीन प्रसिद्ध ६ प्रमुख नगरों में से एक था। यहाँ का शासक उदयन संस्कृति साहित्य के कई कथानकों का पात्र रहा है। यह बौद्ध व जैन धर्म का भी केंद्र था। व्यापार और वाणिज्य यहाँ फल-फूल रहे थे। चीनी यात्री फाह्यान और युवानच्वांग ने यहाँ की यात्री थी।

कौशाम्बी के उत्खनन से सिद्ध होता है कि ई० पू० बारहवीं शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी (गुप्त युग) तक यहाँ लोग निवास करते थे। गुप्तोत्तर काल में जब ह्नेनसांग यहाँ आया तो उसने यह नगर वीरान पाया।