भूमिका

मौर्योत्तर काल में ‘भारत और रोम सम्बन्ध’ एक प्रमुख घटना के रूप में उभरकर आती है। इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में ‘कुषाण-शक-सातवाहनों’ के साम्राज्यों का उदय हुआ। सुदूर दक्षिण में ‘संगम युग’ के राज्य प्रकाश में आये। पश्चिम में इसी समय शक्तिशाली ‘रोमन साम्राज्य’ का आविर्भाव हुआ।

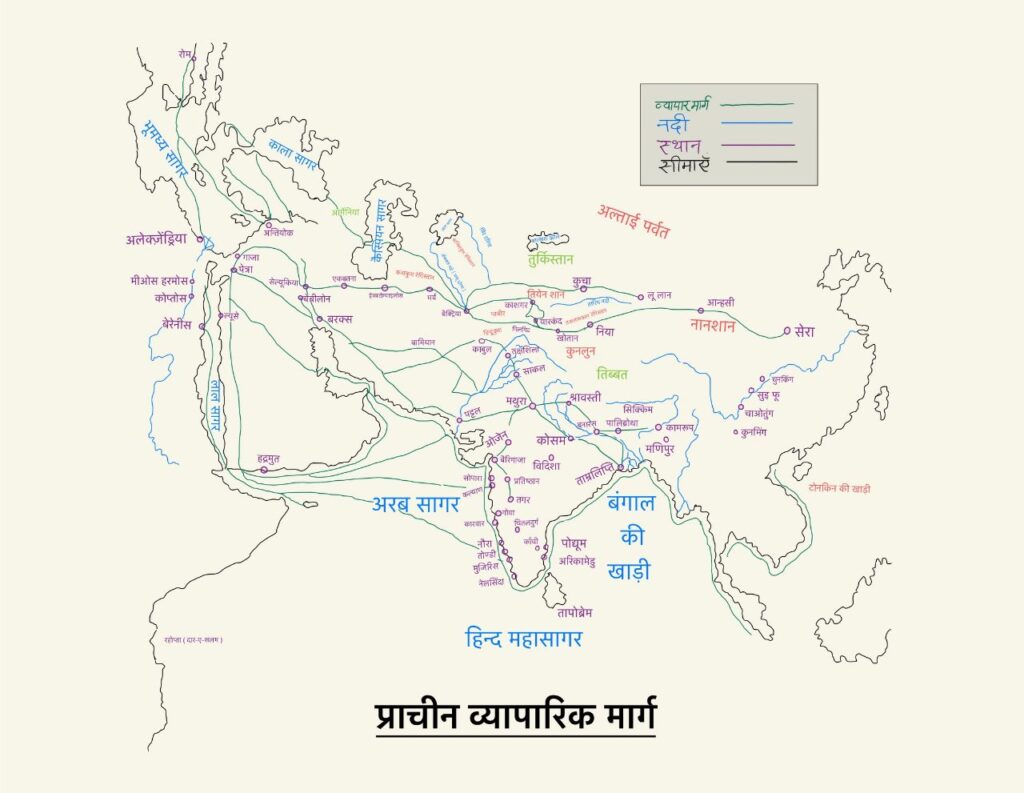

भारत और रोम के मध्य ‘पार्थियाई साम्राज्य’ तो पूर्व में ‘चीनी साम्राज्य’ था। इन सभी के मध्य व्यापारिक और कूटनीतिक सम्बन्ध थे। गुप्तकाल के उदय से पूर्व के इस कालखंड को मौर्योत्तर काल कहते हैं अर्थात् १८४ ई०पू० से ३१९ ई० के मध्य का समय मौर्योत्तर काल कहा जाता है।

भारत और रोम के सम्बन्ध से पूर्व रोमन साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय अनिवार्य हो जाता है।

रोमन साम्राज्य : संक्षिप्त परिचय

रोमन साम्राज्य, रोमन गणराज्य का परवर्ती है। यह प्रथम शताब्दी ई० पू० में अस्तित्व ( २७ ई० पू० ) में आया। इसका प्रथम शासक ऑगस्टस था। यह भूमध्य-सागर के चारो ओर तीन महाद्वीपों ( यूरोप, अफ्रीका और एशिया ) में फैला हुआ था। पूर्व में इसका प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य ईरानी या पर्शिया का पर्थियाई साम्राज्य था। ११७ ई० में ईसाई धर्म रोमनों का राजधर्म बन गया था।

कुछ प्रमुख रोमन शासक :-

- ऑगस्टस ( २७ ई०पू० से १४ ई० )

- टाइबेरियम ( १४ – ३७ ई० )

- क्लॉडियस ( ४१ – ५४ ई० )

- नीरो ( ५४ – ६८ ई० )

- ट्रोजन ( ९८ – ११७ ई० )

भारत-रोम सम्बन्ध की दृष्टि से ऑगस्टस काल ( २७ – १४ ई० पू॰ ) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उसके स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं।

यह व्यापार आगस्टस, टाइबेरियम एवं नीरो के समय में जारी रहा।

रोम और भारत के सम्बन्ध की दृष्टि से देखा जाये तो इसी समय भारतीय उप-महाद्वीप पर कुषाण, शक और सातवाहनों के साथ-साथ सुदूर दक्षिण में संगमकालीन राज्य थे। यह सम्बन्ध मुख्यरूप से व्यापारिक थे। यह व्यापार भारत के पक्ष में था।

भारत और रोम के सम्बन्ध के साक्ष्य

भारत और रोम के सम्बन्ध के साक्ष्यों हम दो भागों में बाँटकर अध्ययन कर सकते हैं –

- एक, साहित्यिक साक्ष्य

- द्वितीय, पुरातात्विक साक्ष्य

साहित्यिक साक्ष्य

भारत और रोम के व्यापारिक सम्पर्क की जानकारी भारतीय और पश्चात्य दोनों साहित्यों से मिलती है :-

- भारतीय साहित्य

- संगम साहित्य

- नागसेन कृत मिलिन्दपण्हों

- पाश्चात्य साहित्य ( क्लासिकल साहित्य )

- प्लिनी की यूनानी भाषा की कृत ‘नेचुरल हिस्टोरिका’

- अज्ञात यूनानी लेखक की लातिनी भाषा की कृति ‘पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी’

- टॉलमी की यूनानी भाषा की कृत ‘ज्योग्राफी’

पुरातात्विक साक्ष्य

‘पोम्पई नगर’ की खुदाई में भारतीय शैली में निर्मित हाथीदाँत से निर्मित यक्षिणी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।

विभिन्न भारतीय पुरातात्विक स्थलों से मिले पुरातात्विक साक्ष्य। ये स्थल हैं; यथा – अरिकामेडु, मुजिरिस या मुशिरी, वेग्राम, तक्षशिला आदि।

मौर्योत्तर काल में व्यापार : सर्वेक्षण

भारतीय उप-महाद्वीप में मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर कई साम्राज्यों का उदय हुआ; जैसे – कुषाण साम्राज्य, शक राज्य, सातवाहन साम्राज्य, सुदूर दक्षिण में संगमकालीन राज्य आदि।

इसी समय पश्चिम में शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का उदय हुआ और ईरान में पर्थियाई साम्राज्य का जबकि पूर्व में चीनी साम्राज्य स्थित था।

इस काल प्रमुख विशेषता थी भारत-रोम का फलता-फूलता व्यापार। यह व्यापार भारत के पक्ष में था। यह व्यापार रोमन शासक ऑगस्टस के समय सबसे अधिक होता था क्योंकि उसके स्वर्ण सिक्के यहाँ सर्वाधिक मिले हैं।

पेरीप्लसस ऑफ इरिथ्रियन सी से ज्ञात होता है कि भरूच ( भृगुकच्छ या भड़ौच ) और सोपारा ( शूर्पारक ) के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। भरूच शकों के तो सोपारा और कल्याण सातवाहनों के अधिकार में था। इसलिए रोम से आने वाले व्यापारिक जहाजों को सातवाहन सैनिक बलात् सोपारा और कल्याण ले जाते थे जिससे कि शकों को व्यापारिक लाभ न मिले।

मालवा और सौराष्ट्र को लेकर उत्तर और दक्षिण की शक्तियों में भारतीय इतिहास के प्रत्येक कालखंड में युद्ध होता रहा है। इसका कारण इस क्षेत्र आर्थिक समृद्धि और सामरिक महत्त्व है। मौर्योत्तर काल भी इसका अपवाद नहीं था। इस काल में शक और साहवाहनों के लिए यह यह का क्रीड़ांगन रहा।

टॉलमी ने गोदावरी और कृष्णा के मध्य अनेक बंदरगाहों का उल्लेख किया है जहाँ से मलयद्वीप और अन्य पूर्वी द्वीपों को व्यापारिक जहाज जाते थे।

पूर्वी दक्कन के बंदरगाह — कन्टकोस्सील, कोंद्दूर, अल्लोसिगें इत्यादि।

पश्चिमी दक्कन के बंदरगाह – बेरीगाजा ( भरूच ), सोपारा, कल्याण आदि।

सहायक कारक

व्यापार में सहायक कई कारक थे।

व्यापारिक प्रगति उद्योग की स्वाभाविक परिणाम होता है एवं यह औद्योगिक उत्पादों के वितरण का माध्यम होता है। वाणिज्य और व्यापार की प्रगति के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होते और न ही यह तात्कालिक अर्जित परिणाम होते हैं। इसके पीछे राज्य, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार, श्रमिक जैसों की शताब्दियों की कड़ी मेहनत होती है।

पहली बार भारतीय उप-महाद्वीप पर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्यकाल में हुई। जिससे शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था की स्थापना हुई। इससे आर्थिक गतिविधियों को बहुत बल मिला। मौर्यों ने आधारभूत परिवहन संरचनाओं के विकास को कराया; जैसे – जिसे हम ग्रांट ट्रंक रोड कहते हैं उसको उस समय उत्तरापथ कहा जाता था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने विकसित कराया और यह पूर्व में ताम्रलिप्ति पत्तन पश्चिम में तक्षशिला और वहाँ से काबुल एवं बैक्ट्रिया होते हुए पश्चिमी देशों तक जाते थे। भारतीय उप-महाद्वीप के आंतरिक भूप्रदेशों को और नगरों को पत्तनों से सुनियोजित और बढ़िया तरीके से जोड़ा गया।

यह प्रक्रिया मौर्योत्तर काल में अबाध रूप से चलती रही। कुषाणों के समय ऑक्सस घाटी से लेकर गंगा घाटी तक एक ही अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना से व्यापारिक गतिविधियों को और बल मिला। एक ओर तो उपजाऊ गंगा घाटी, पंजाब उनके शासन में था तो दूसरी ओर रेशम मार्ग के वे नियंता बन बैठे।

मौर्योत्तर काल में दक्कन की सत्ता सातवहनों के हाथ आयी। उनके समय में आंतरिक भूप्रदेशों को परिवहन मार्गों से जोड़ा गया। उनका पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों तक शासन था।

मौर्यों के पतन के बाद सुदूर दक्षिण में तमिल राज्य ( चोल, चेर और पाण्ड्य ) प्रकाश में आते हैं। उनके राज्यों में अनेक प्रसिद्ध पत्तनों का विकास हुआ जिसकी पुष्टि पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है।

कई साक्ष्यों से तत्कालीन व्यापारिक सम्बन्धों और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है।

इस काल के व्यापार-वाणिज्य को बढ़ाने में बड़े साम्राज्यों की स्थापना, शिल्प उद्योग, श्रेणी व्यवस्था, सिक्के, नगर, बंदरगाह शामिल थे।

शक-कुषाण-सातवाहन काल के बहुसंख्यक ताँबे, काँसे, सीसे और पोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विकसित अर्थिक स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

इसके अतिरिक्त नयी खोजों व पुस्तकों ने इस व्यापार-वाणिज्य को बढ़ाने में भूमिका निभायी।

- हिप्पोलस नामक यूनानी नाविक ने ४८ ई० ( प्रथम शताब्दी ) में मानसूनी हवाओं की खोज की। इन मानसूनी हवाओं की सहायता से अरब सागर को पार करना आसान हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ मानसूनी हवाओं की खोज से पहले औसतन प्रतिवर्ष २० जहाज मिस्र के नगरों से पूर्व की यात्रा पाते थे वहीं अब ( खोज के बाद ) औसतन प्रतिदिन एक व्यापारिक जहाज जाने लगे। पश्चिमी देश के पत्तन सिकंदरिया ( एलेक्जेंडरिया ) और भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों की दूरी को तय करने में मानसूनी हवाओं का सहायता से अब कम होकर लगभग ४० दिन

- प्लिनी द्वारा लातिनी भाषा में लिखी गयी नेचुरल हिस्ट्री ( ७७ ई० )। प्लिनी ने इसमें भारत-रोम के व्यापार का वर्णन किया है और रोमनों की अपव्ययिता पर आक्रोश व्यक्त किया है। इसी में कहा गया है कि भारत को इस व्यापार से ५५ करोड़ सेस्टर्स की वार्षिक आय होती थी।

- पेरीप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी, इसकी रचना एक अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा यूनानी भाषा में की गयी थी ( ८० – ११५ ई० )। इस पुस्तक में लगभग २४ भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख है :—

- पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कोलची, कमरा, पोदुका, मशलिया आदि।

- पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन नौरा, मुशिरी, तोण्डी, नेल्सिन्डा, मुजिरिस, बकरे, बलीता, कोमिरी आदि।

- इस पुस्तक से यह भी ज्ञात होता है कि पोदुका के समीप जलयानों का निर्माण किया जाता था जिससे सुवर्णभूमि की यात्री जाती थी।

- इससे यह भी पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जनसंख्या सघन थी एवं वे लोग समृद्धिशाली थे। चार पहिया वाहनों से पण्य वस्तुओं को पश्चिमी नगरों तक पहुँचाया जाता था; जैसे – पैठन से इन्द्रगोप मणि, तगर से मलमल आदि। इन संग्रह केंद्रों से अंततः वस्तुओं को भरूच भेजा जाता था। यहाँ से ये वस्तुएँ पश्चिमी देशों को निर्यातित की जाती थीं। इस तरह भड़ौच एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केन्द्र था।

- टॉलमी की ज्योग्राफ्री, यूनानी भाषा में ( १५० ई०)। इस पुस्तक में पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया।

- नागसेन कृत मिलिन्दपण्हों से ज्ञात होता है कि भारत से अलसंद ( मिस्र के सिकंदरिया ), सुवर्ण-भूमि और चीन को नियमित जलयान यात्रा किया करते थे।

व्यापार की प्रकृति

उत्तरी भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार स्थल मार्ग से होता था। यह वाणिज्य मुख्यतया ‘परिवहन व्यापार’ ( Transit trade ) जैसा था।

दक्षिणी भारत का अन्य देशों से व्यापार जल मार्ग से होता था और यह मुख्यतः ‘सीमान्त व्यापार’ ( Terminal trade ) प्रकृति का था।

दूतमण्डल

आगस्टस के काल में भारत के राजदूत रोम जाया करते थे। ऐसे ४ दूतमण्डलों का उल्लेख वरमिंगटन ने किया है :—

- उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से

- भरूच / काठियावड़ क्षेत्र से

- दो दूतमण्डल दक्षिण से — एक, चेर राज्य से और दूसरा पाड्य राज्य से

आगस्टस ने इन दूतमण्डलों में से एक से टर्रक्को, स्पेन ( २६ – २५ ई०पू॰ ) में और दूसरे का समोस ( २१ ई०पू॰ ) में मिला था।

ज्ञात होता है कि पाण्ड्य राज्य से गये दूतमण्डल में मार्ग की कठिनाइयों के कारण मात्र तीन लोग ही रोमन राज्य पहुँच पाये थे। इनमें से एक भुजाहीन व्यक्ति जोकि पैर से तीर-कमान चलाता था, सर्प, कछुआ आदि ले गये थे।

टोर्जन ( १०७ ई० ), हेडियन ( ११७ – ११८ ई० ) ने भी भारतीय दूतमण्डलों का स्वागत किया था।

व्यापार के विभिन्न पक्ष

मार्क अन्तोनी से जस्टिनियन काल तक ( ३० ई०पू॰ से ५५० ई० तक ) भारत रोम सम्बन्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था। ट्रोजन ( ११६ ई० ) ने एक बार यह इच्छा व्यक्त की थी कि, ‘यदि मैं युवान होता तो भारत जाने वाले जहाज़ में कूदकर बैठ जाता।’

विद्वान सैवेल ने दक्षिणी भारत से प्राप्त सिक्कों के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि भारत और रोम के बीच व्यापार का चरमोत्कर्ष आगस्टस से लेकर नीरो तक का शासनकाल था ( २७ ई०पू॰ से ६५ ई० तक )। परन्तु वरमिंगटन ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि यह व्यापार नीरो के बाद भी अबाध रूप से चलता रहा।

भारत-रोम का व्यापार हमेशा भारतीय पक्ष में रहा। इसकी पुष्टि चिन-शु इतिवृत्तियों, डायोन क्राइस्टोम, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, प्लिनी आदि से होती है। रोमन नरेश टाइबेरियम ने धन बहिर्गमन की शिकायत सीनेट से की थी।

उत्तरी भारत और रोम का व्यापार मुख्यतया अप्रत्यक्ष था। तक्षशिला एक तरह से संग्रह स्थल था जहाँ से व्यापारी पश्चिमी देशों को जाया करते थे।

पर्थिया से रोम के संघर्ष से चीनी व्यापार सीधे रोमन साम्राज्य से नहीं हो पाता था।

इसी काल में कुषाणों ने भारत के पश्चिमोत्तर और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की।

कुषाणों ने मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग पर अधिकार करके व्यापार के सुचारु संचालन में प्रमुख भूमिका निभायी।

मौर्योत्तर काल में कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य में आक्सस घाटी से लेकर गंगा घाटी तक का क्षेत्र सम्मिलित था। कुषाण साम्राज्य के पूर्व में चीनी-साम्राज्य और पश्चिम में पर्शिया का पर्थियन साम्राज्य था। मध्य एशिया पर कुषाण शासन की स्थापना के कारण ‘रेशम-मार्ग’ इनके आधिपत्य में आ गया। साथ ही पर्थियनों से रोमनों की बनती नहीं थी। इसलिए रोमन और चीनी व्यापार के मध्य कुषाणों ने मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया। इस समय रेशम इतना मूल्यवान हो गया कि भारतीय व्यापारी चीन से लेकर रोमनों को सुवर्ण के बराबर में देते थे। विलासिता सामग्रियों के बदले रोमन भारत को बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्रायें उपलब्ध करते थे। तत्कालीन क्लासिकल रोमन लेखकों ने इसकी पुष्टि की है।

- प्लिनी के अनुसार भारत बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का उत्पादन करता है। प्लिनी को उद्धृत करते हुए मैक्रिंडल लिखते हैं — ‘There was no year in which India did not drain the Roman Empire of a hundred million sesosteres, so dearly do we pay for luxury and our women.’ ( MacCrindle : Ancient India )। प्लिनी अपने देशवासियों की इस अपव्ययिता की आलोचना करता है।

- ‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’ से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसके अनुसार मसाले, मोती, मलमल, मोती, हाथी दाँत से निर्मित वस्तुएँ, औषधियाँ, चन्दन, इत्र इत्यादि रोम को निर्यातित की जाती थीं।

- भारत में रोमन स्वर्ण मुद्रायें मिलती हैं।

- रोमनों का भारतीय वस्तुओं के प्रति गहरा आकर्षण था। वहाँ की महिलाओं में भारतीय वस्त्राभूषणों के प्रति जो आकर्षण मिलता है उस अपव्यय पर कई रोमन लेखकों ने आँसू बहाये हैं ( मोती के आभूषण और मलमल की साड़ी )।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य राज्यों से जिस सम्पर्क की शुरुआत सिकन्दर के आक्रमण से हो चुका था वह मौर्यकाल में स्थायी राजदूतों के आदान-प्रदान से और पुष्ट हुआ। यही सम्बन्ध आगे बढ़ते हुए कुषाणकाल में और आगे बढ़ा।

-

- कुषाण-पूर्व-काल में वर्तमान इटली के पोम्पई नगर के उत्खनन ( १९३८ ई० ) से वहाँ के ध्वंसावशेषों से भारतीय शैली में बनी हाथी दाँत की बनी एक ‘यक्षिणी की प्रतिमा’ मिली है। इसका समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व बताया गया है।

- स्ट्रैबो के अनुसार रोमन शासक ‘आगस्टस’ ( २९ ई०पू० से १४ ई० ) की राज्यसभा में किसी भारतीय शासक ( सम्भवतः पोरस ) ने एक दूतमण्डल भेंजा था। मार्ग की कठिनाइयों के कारण केवल तीन व्यक्ति ही वहाँ पहुँच सके थे। इन तीन में सम्मिलित थे जो अपने साथ ले गये थे – एक भुजाहीन व्यक्ति, सर्प और कछुआ।

- सुदूर दक्षिण के पाण्ड्य शासकों ने भी ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे।

- इसके बाद क्लॉडियस और ट्रेजन के समय में भी दूतमण्डलों का आदान-प्रदान होता रहा।

- एक ऐसा प्रसंग मिलता है कि ट्रेजन ने यह इच्छा व्यक्त की थी – ११६ ई० में भारत जाने वाले एक जहाज को देखकर उसने कहा कि ‘यदि मैं युवा होता तो अभी इस पर कूदकर बैठ जाता।’

- प्रारम्भ में भारत-रोम व्यापार स्थलमार्ग से होता था। वेग्राम और तक्षशिला के उत्खनन में रोमन मूल की कई वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं जो निश्चित रूप से स्थल-मार्ग से व्यापार के साक्ष्य हैं।

- प्रथम शताब्दी ई० पू० में रोमन-पर्थियन संघर्ष से स्थल-मार्गीय व्यापार अवरुद्ध हो गया।

- कालान्तर में बैक्ट्रिया, काबुल और कान्धार पर कुषाणों के अधिकार से स्थलमार्गीय व्यापार चलने लगा।

- स्थल-व्यापार कुषाण-शासित क्षेत्र से गुजरता था।

- समुद्र-मार्गीय व्यापार बहुत दुर्गम था। प्रथम शताब्दी में हिप्पोलस के द्वारा मानसूनी हवाओं की जानकारी देने से यह व्यापार बढ़ने लगा।

- कुषाणकाल में नियमित सिक्कों का प्रचलन हुआ। कुषाणों के पास स्वर्ण का पर्याप्त भण्डार था। इसके दो स्रोत थे — एक, अल्ताई के पहाड़ ( मध्य एशिया ) और द्वितीय, रोमनों से व्यापार अधिशेष के रूप में स्वर्ण मुद्रा। साथ ही कुषाणों ने पर्याप्त मात्रा में ताम्र मुद्राओं का भी प्रचलन कराया। स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग विशेष लेनदेन में प्रयोग होता था जबकि ताम्र मुद्राएँ सामान्य आर्थिक जन-जीवन का अंग बन गयीं थीं। इसकी पुष्टि पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से भी होती है।

- जितने अधिक सिक्के और उनके साँचे इस काल ( २०० ई०पू० से २०० ई० तक ) के पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं उतने किसी अन्य समय के नहीं।

- रामशरण शर्मा कृत ‘Urban decay in India’ में १२५ से भी अधिक उत्खनित पुरातात्विक स्थलों की सूची दी है जिसके आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ई०पू० दूसरी शती से तृतीय शती के मध्य नगरीकरण अपनी पराकाष्ठा पर था।

- आर्थिक समृद्धि, सिक्कों के प्रचलन, नगरीकरण, व्यापार आदि के आधार पर कुछ विद्वानों ने कुषाणकाल को ही आर्थिक-स्वर्णकाल माना है।

मौर्योत्तर काल में भारतीय उप-महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में कई राज्य अस्तित्व में आये जिनके साहित्यिक के साथ-साथ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ये थे – चोल, चेर और पाण्ड्य। यद्यपि इनका उल्लेख :—

- पहला विवरण कात्यायन ( चतुर्थ शताब्दी ई०पू० )कृत वार्त्तिक में मिलता है। इसमें चोल, पाण्ड्य, केरल राज्यों का उल्लेख किया गया है।

- कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि पाण्ड्य देश अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था।

- मेगस्थनीज कृत इण्डिका में पाण्ड्य देश की शासिका को हेराक्लीज की पुत्रकों बताया गया है।

- अशोक के अभिलेखों में तमिल राज्यों का विवरण मिलता है।

- बौद्ध और जैन साहित्य से तमिल प्रदेश की पर्याप्त जानकारी मिलती है।

- रामायण और महाभारत में सुदूर दक्षिण का पर्याप्त विवरण मिलता है। विभिन्न पौराणिक आख्यानों से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सुदूर दक्षिण का आर्यीकरण लगभग १००० ई०पू० प्रारम्भ हुआ वह मौर्यकाल के अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापना से और तीव्र हो गया।

- परन्तु सुव्यवस्थित इतिहास की जानकारी हमें संगमकाल से मिलना शुरू होती है।

मौर्योत्तरकालीन तमिल राज्यों का विदेशी व्यापार पर्याप्त उन्नत था। वे पश्चिम में रोमनों, अरबों ( जिसपर युनानियों का राज्य था ) और पूर्व में दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीप समूहों और चीन के साथ व्यापार करते थे।

तमिल क्षेत्र में कई प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कालीमिर्च, हाथी दाँत, मोती, मलमल, रेशम आदि के लिए यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध था। इन वस्तुओं की पश्चिम देशों में बहुत माँग थी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रथम शती में मिश्र रोम का एक प्रांत बन गया था।

लगभग इसी समय मिश्र के एक यूनानी नाविक हिप्पालस ( Hippalus ) ने मानसूनी हवाओं की सहायता से सीधे अरब सागर को पार करने की विधि खोज निकाली थी जिससे समुद्री व्यापार तेज हो गया।

विदेशी व्यापार से तमिल देशों में पर्याप्त स्वर्ण मुद्रा का आगमन होता था जिससे यहाँ पर समृद्धि आयी। आर्थिक समृद्धि का परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भव्य, अलंकृत और बहुमंज़िली भवन का निर्माण हुआ, साथ ही मंदिरों, बौद्ध मठों व विहारों जैन स्मारकों का निर्माण कराया गया जिसका वर्णन तत्कालीन संगम साहित्यों में मिलता है। इनके ध्वंसावशेषों की प्राप्ति पुरातात्विक स्थलों से भी होती है; जैसे – अरिकामेडु।

पाण्ड्य राज्य का कोर्कई बंदरगाह प्रसिद्ध था। कोर्कई बंदरगाह मोती की खोज के लिए प्रसिद्ध था।

इन बंदरगाहों पर कई देशों के व्यापारी बस गये थे। अरिकामेडु, मुशिरी या मुजिरिस, पुहार और तोण्डी ऐसे ही बंदरगाह थे जहाँ पर यवन व्यापारी रहते थे।

संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि यवन व्यापारी अपने जलयानों में सोना भरकर लाते थे और बदले में काली मिर्च और समुद्री रत्न लेकर जाते थे।

पश्चिमी देशों ( रोमन साम्राज्य ) में काली मिर्च के महत्त्व के कारण उसे ‘काला सोना’ ( black gold ) कहा जाता था।

तमिल राज्य विदेशों से अश्व आयातित करते थे।

संगम साहित्य के अनुसार शालियूर पाण्ड्य राज्य का और बन्दर चेर राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था।

कावेरीपत्तनम् ( पुहार ) तमिलकाल का एक प्रसिद्ध पत्तन था। संगम साहित्यों में यवनों और उनके साथ व्यापार का विवरण मिलता है। यहाँ पर यवनों ने अपने गोदाम और कार्यालय बना रखे थे।

|

व्यापार से जुड़ी कविता : संगम साहित्य “समुद्री जहाजों से लाये गये तेज-तर्रार अश्वों, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी-सागर के मोती और पूर्वी-सागर के मूँगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आये खाद्यान्न, म्यांनमार के बनें मृदभाण्ड और दुर्लभ कीमती आयात।” ( इस कविता में पुहार बंदरगाह पर आयातित माल का वर्णन किया गया है ) |

संगम साहित्य में वर्णित तमिल क्षेत्र की व्यापारिक समृद्धि का जो चित्र उभरता है उसकी पुष्टि क्लासिकल विवरणों और पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है।

- ‘पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी’ ( पहली शताब्दी ईसवी, अज्ञात यूनानी लेखक ) से भारत-रोम के घनिष्ठ सम्बन्धों का पता चलता है।

- पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी ( Periplus of the Erythraean Sea ) में पेरीप्लस का अर्थ है – समुद्री यात्रा और इरिथ्रियन का अर्थ है – लाल सागर।

- इसमें पश्चिमी तट पर स्थित नौरा ( कन्नौर ), मुशिरी या मुजिरिस ( क्रांगानोर, तोण्डी ( आधुनिक पोन्नानी ), नेल्सिंडा ( कोट्टायम के निकट ), बकरे, बलीता, कोमारी आदि बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से काली मिर्च, हाथी दाँत, रेशम, मलमल, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, शंख आदि का निर्यात होता था।

- पूर्वी तट पर कोल्ची ( कोर्कई ), शालियूर, कमरा, पोदुका, मशलिया आदि पत्तन थे।

- कॉल्ची ( कोर्कई ) बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से अपराधियों द्वारा मोती निकालने एवं उसको मदुरा के बाजार में विक्रय करने का उल्लेख पेरिप्लस और प्लिनी दोनों करते हैं।

- मुजिरिस में ऑगस्टस के एक मंदिर का निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है। रोमनों ने यहाँ पर रक्षा हेतु दो सैन्य टुकड़ियों को रखा हुआ था।

- कावेरीपत्तन ( पुहार ) में यवन बस्ती थी।

इस काल में सबसे अधिक स्वर्ण और रजत का आयात होता था।

सुदूर दक्षिण में रोमन शासकों — ऑगस्टस, नीरो, टायबेरियस आदि के स्वर्ण सिक्के मिलते हैं जिससे रोमन के साथ भारतीय व्यापार की पुष्टि होती है।

चेर राज्य की राजधानी करूर ( तिरुचिरापल्ली में ) से रोमन सुराहियों के अवशेष और सिक्के मिलते हैं।

अरिकामेडु ( पाण्डिचेरी के निकट ) भारत-रोम व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से कई तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है :—

- यहाँ विशाल रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं।

- इसी के समीप बंदरगाह भी था।

- इसका प्रयोग ई०पू० प्रथम शताब्दी से दूसरी शताब्दी के प्रारंभ तक होता रहा था।

- यहाँ से बृहद मालगोदाम, रंगाई के हौज, रोमन द्वीप के टुकड़े, काँच के कटोरे, रत्न, मनके और बर्तन के अवशेष मिले हैं।

- एक मनके के ऊपर रोम नरेश ऑगस्टस का चित्र बना हुआ है।

- मनकों के निर्माण का यहाँ पर कारख़ाना था।

सुदूर दक्षिणी संगमकालीन राज्यों से अबतक सिक्कों की ६८ निधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। जिनमें रोमन स्वर्ण व रजत मुद्राएँ सम्मिलित हैं।

सातवाहन शासकों गौतमीपुत्र, यज्ञश्री आदि के सीसे के सिक्कों पर दो मस्तूलों वालों पोतों का अंकन है। साथ ही रोमन सिक्कों पर भी ऐसा अंकन है जिससे समुद्री व्यापार का साक्ष्य माना जाता है।

संगम साहित्य में कोर्कई, पुहार, बंदर, शालियूर आदिक पत्तनों का उल्लेख मिलता है जहाँ पर रोमन व्यापारियों के कार्यालय और गोदाम थे।

कोर्कई से लोग समुद्र में मोती खोजने के लिए गोते लगाते थे। इनमें से कुछेक पत्तनों पर यवन व्यापारियों की बस्तियाँ थीं।

तमिल देशों में आगस्टस, नीरो, टाइबेरियम आदि के स्वर्ण सिक्के मिले हैं।

अरिकामेडु पुरास्थल की खुदायी से भारत-रोम सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर रोमन बस्ती थी। यहाँ से रंगाई के हौज, रोमन दीप के टुकड़े, काँच के कटोरे, मनके, रत्न, पात्र, गोदाम आदि मिलते हैं। एक मनके के ऊपर आगस्टस का चित्र पाया गया है।

पश्चिमोत्तर में तक्षशिला से रोमन उत्पत्ति के मनके, रत्न, धातु पात्र, काँच के कटोरे, धूपदानों आदि प्राप्त होते हैं।

गुप्तकाल

एस॰ के॰ मैती और रामशरण शर्मा का मत है कि गुप्तकाल में भारत-रोम व्यापारिक सम्बन्धों में गिरावट आयी।

- इस संदर्भ में वे कुमारगुप्त शासनकालीन मन्दसोर अभिलेख ( ५वीं शताब्दी ) का उद्धरण देते हैं।

- साथ ही फाह्यान कहता है कि दैनिक आर्थिक क्रिया-कलाप जनसाधारण अदला-बदली और कौड़ियों के माध्यम से करते थे।

३६४ ई॰ में रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया अगले १०० वर्ष उसके लिए कठिनाई से भरे रहे।

- हुणों के उनपर लगातार आक्रमण होते रहे जिससे व्यापार पर असर पड़ा।

- स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। उसके बाद वे लगातार आक्रमण करते रहे।

- ५५० ई० के आसपास गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इन सबका व्यापार पर असर पड़ा।

यद्यपि विद्वान इसके विपरीत भी विचार रखते हैं।

- साक्ष्यों द्वारा वे कहते हैं कि गुप्तों के १६ स्वर्ण ढेर प्राप्त हुए है जिनमें सबसे बड़ा ढेर बयाना से मिला है।

- गुप्तों ने स्वर्ण के सर्वाधिक सिक्के जारी किये।

- जिस रेशम तक आर्लियन के समय ( १६१ – १८० ई० ) में मात्र कुलीनों की पहुँच थी वह जूलियनकाल ( ३६१ – ३६३ ई० ) में सर्वजनसुलभ हो गयी।

- हुण आक्रांता एलरिक रोमन साम्राज्य से फिरौती के रूप में काली मिर्च और रेशम की माँग की थी ( ४०८ ई० )।

- यह बढ़ते व्यापार का द्योतक था।

रोम के पतनोपरान्त कान्स्टेनटाइन ने ३३० ई० में कान्स्टैनटिनोपुल को केन्द्र बनाकर शासन किया जिसे बैजेन्टियम भी कहा जाता है।

- चिकित्सा प्रबंधों और जस्टिनियन लॉ डाइजेस्ट से भारतीय वस्तुओं की पर्याप्त सूची मिलती है।

- भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बैजेन्टियम सिक्के भी व्यापारिक सम्पर्कों को पुष्ट करते हैं।

कुमारस्वामी गुप्तकाल को पोतनिर्माण का महान काल मानते हैं। कुछ पोत तो ५०० यात्रियों को ले जाने में सक्षम होते थे।

गुप्तयुगीन जल मार्ग पश्चिम में भृगुकच्छ से शुरु होकर फारस और अरब के तटों से होता हुआ लाल सागर तक जाता था। वहाँ से व्यापारी रोम पहुँचते थे।

स्कन्दगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ यद्यपि वे हरा दिये गये परन्तु अब गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और ५५० ई० के आसपास इसका पूर्णतया पतन हो गया।

गुप्तोत्तर काल

६०६ ई० में हर्षवर्धन का उदय हुआ परन्तु यह काल आर्थिक दृष्टि से पतनावस्था का समय था।

समाज अब धीरे-२ कृषिमूलक होता जा रहा था।

इस काल में मुद्राओं का घोर अभाव था।

हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हुएनसांग नामक चीनी यात्री आया। उसके अनुसार पश्चिमोत्तर में कपिशा मुख्य व्यापारिक केन्द्र था।

पूर्व-मध्यकाल

भारतीय जलयान पूर्व-मध्यकाल ( ६५० – १२०० ई०) में अरब, फारस और मिश्र तक जाते थे।

हेमचन्द्र के अनुसार अरब से अश्वों का आयात होता था और फारस से रंग।

इब्न-खुर्ददबा भारत से निर्यातित वस्तुओं की सूची दी है उसमें सम्मिलित हैं — बेंत, बाँस, शीशा, कालीमिर्च, बिल्लौर, मोती, हाथीदाँत, मखमल के कपड़े, नारिकेल, कबाब चीनी, जायफल, लवँग, कर्पूर, चंदन आदि।

इस काल को दो भागों में बाँटा गया है — एक, ६५० से १००० ई० और द्वितीय, १००० से १२०० ई० का समय।

इस काल के प्रथम काल में व्यापार और वाणिज्य का ह्रास हुआ।

- इस समय तक रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और इसी काल में इस्लाम का उदय हुआ।

- इस्लाम के उदय से स्थली मार्ग से होने वाला व्यापार बाधित हुआ।

- इस कालखण्ड में स्वर्ण मुद्राएँ नहीं मिलती हैं और रजत् व ताम्र के सिक्कों को भी बहुत कम ढलवाया गया।

- नगरों का पतन हुआ और व्यापारी ग्रामीणोन्मुख हुए।

दूसरे कालखण्ड में व्यापार-वाणिज्य में सुधार हुआ।

- क्योंकि इस समय कुछ बड़े राज्यों की स्थापना हुई

- साथ ही पश्चिमी एशिया में मुस्लिम साम्राज्यों ने भी शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित किया।

- इस समय की सिक्के और मुहर बड़ी संख्या में ढलवायी गयीं।

दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, पाण्ड्य, और चोल राजवंशों का उदय हुआ।

- आबूजैद फारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित ‘सिरफ’ का उल्लेख करता है जहाँ पर भारतीय व्यापारी बड़ी संख्या में पहुँचते थे और वहाँ अरब व्यापारियों से व्यापार विनिमय करते थे।

- दक्कन में राष्ट्रकूटों ने अरब व्यापारियों को सुख-सुविधायें प्रदान की और उन्हें मस्जिदों के निर्माण की अनुमति दी थी।

- दक्षिण भारत के इस काल के प्रसिद्ध पत्तन थे — खम्भात, भरूच, सोमनाथ, कोलम् आदि।

व्यापारिक मार्ग

व्यापारिक मार्ग :—

- पहला मार्ग, सिन्धु नदी मुहाने से शुरू होकर समुद्रतटीय से होता हुआ फारस की खाड़ी से होता हुआ दजला और फरात नदी तक जाता था।

- दूसरा मार्ग अरब देशों के तटवर्ती क्षेत्रों से होता हुआ लाल सागर को पार करके यूनान और मिश्र तक जाता था।

- तीसरा मार्ग हिन्दुकुश के दर्रों ( खैबर, गोमल, बोलन ) करके बल्ख एवं ईरान होते हुए अन्तियोक तक जाता था।

भारतीय व्यापारियों ने अधिकांशतः जलमार्गों का ही अनुसरण किया था।

भारत और रोम सम्बन्ध का प्रभाव

रोम और भारत के सम्बन्ध से दोनों परस्पर लाभान्वित हुए। इसे हम सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से देख सकते हैं।

रेशम और गरम मसालों का भारत और रोम के मध्य व्यापार में सर्वाधिक महत्त्व था।

भारत से रोम को निर्यातित वस्तुएँ — मोती, शंख, चंदन, इत्र, हाथी दाँत निर्मित वस्तुएँ, जटामासी, जवाहरात आदि।

भारत में रोम से आयातित वस्तुएँ — रत्न, मनके, मदिरा पात्र ( एम्फोरे ), ओपदार अरेटाइन मृद्भांड, दीप, काँच की वस्तुएँ, सोने और चाँदी के सिक्के, कांस्य पात्र और मूर्तियाँ आदि।

दक्षिण भारत पर इस व्यापार का आर्थिक प्रभाव स्पष्ट दिखता है।

उत्तर भारत में यह प्रभाव अपेक्षाकृत सांस्कृतिक अधिक था।

- भारतीय लोककथाएँ और आख्यायिकाएँ पश्चिम में गयीं।

- एलियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी आदि ने भारत के विषय में लिखा।

- गांधार कला का जन्म कुषाणों के संरक्षकों इसका स्पष्ट प्रमाण है।

- भारतीय देवता द्यौस और रोमन देव जूपिटर में समता है।

- रोमन दार्शनिक सिसरो भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए।

- बौद्ध धर्म का ईसाई धर्म पर प्रभाव दिखता है; जैसे — दया, करुणा, भाईचारा, समता आदि।

- ईसाई चर्च की वास्तुकला पर बौद्ध चैत्यगृहों का प्रभाव पड़ा; जैसे — नेव – मण्डप, आइल – प्रदक्षिणापथ, एप्स – गर्भगृह आदि।

- शब्दों का विनिमय; यथा — शर्करा — सकैरम ( Sacharum ), कर्पूर – कैम्फर आदि।

- भारतीय ज्योतिष का ‘रोमक सिद्धान्त’ स्पष्ट रूप से रोम विचारों से प्रभावित है।

- कुषाण शासकों ने रोमन प्रभाव स्वरूप मृत राजाओं की स्मृति में देवकुल बनवाये।

- गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों ( दीनार ) की तौल रोमन सिक्कों ( डेनेरियस ) सदृश है। दीनार की उत्पत्ति भी लैटिन डेनेरियस से मानी जाती है।

FAQ

प्राचीनकाल में भारत और रोम के बीच क्या सम्बन्ध था?

या

प्राचीनकाल में भारत-रोम सम्बन्ध का आधार क्या था?

प्राचीनकाल में भारत-रोम सम्बन्धों का आधार ‘व्यापार’ था। यह व्यापार भारत के पक्ष में था। इस व्यापार का सर्वाधिक लाभ दक्षिण भारत को हुआ।

हम कैसे जानते हैं कि प्राचीनकाल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे?

मौर्योत्तरकालीन साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से भारत-रोम व्यापारिक सम्बन्धों की पुष्टि होती है; यथा —

- साहित्यिक स्रोत – प्लिनी कृत नेचुरल हिस्ट्री, पेरीप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी, टॉलमी की ज्योग्राफी और संगम साहित्यों से भारत-रोम सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता।

- पुरातात्विक स्रोत – अरिकामेडु के उत्खनन से विभिन्न रोमन उत्पत्ति की वस्तुएँ मिलती हैं। इसके साथ ही पोम्पई की खुदाई में भी इन सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है।

रोमनों ने भारत को किस नाम से पुकारा?

विदेशियों ने भारत के जितने भी नाम दिये वे सभी किसी न किसी रूप में सिंधु नदी के नाम से व्युत्पन्न हैं। रोमनों की भाषा लैटिन थी और लैटिन में उन्होंने भारत को ‘इण्डस’ कहा। आगे चलकर यही इण्डस शब्द इंडिया बना।

भारत-रोम व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ क्या-क्या थीं?

रोम और भारत के सम्बन्ध से दोनों परस्पर लाभान्वित हुए।

रेशम और गरम मसालों का भारत और रोम के मध्य व्यापार में सर्वाधिक महत्त्व था।

भारत से रोम को निर्यातित वस्तुएँ — मोती, शंख, चंदन, इत्र, हाथी दाँत निर्मित वस्तुएँ, जटामासी, जवाहरात आदि।

भारत में रोम से आयातित वस्तुएँ — रत्न, मनके, मदिरा पात्र ( एम्फोरे ), ओपदार अरेटाइन मृद्भांड, दीप, काँच की वस्तुएँ, सोने और चाँदी के सिक्के, कांस्य पात्र और मूर्तियाँ आदि।

भारत का पश्चिमी देशों से सम्पर्क

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्ध