स्थिति

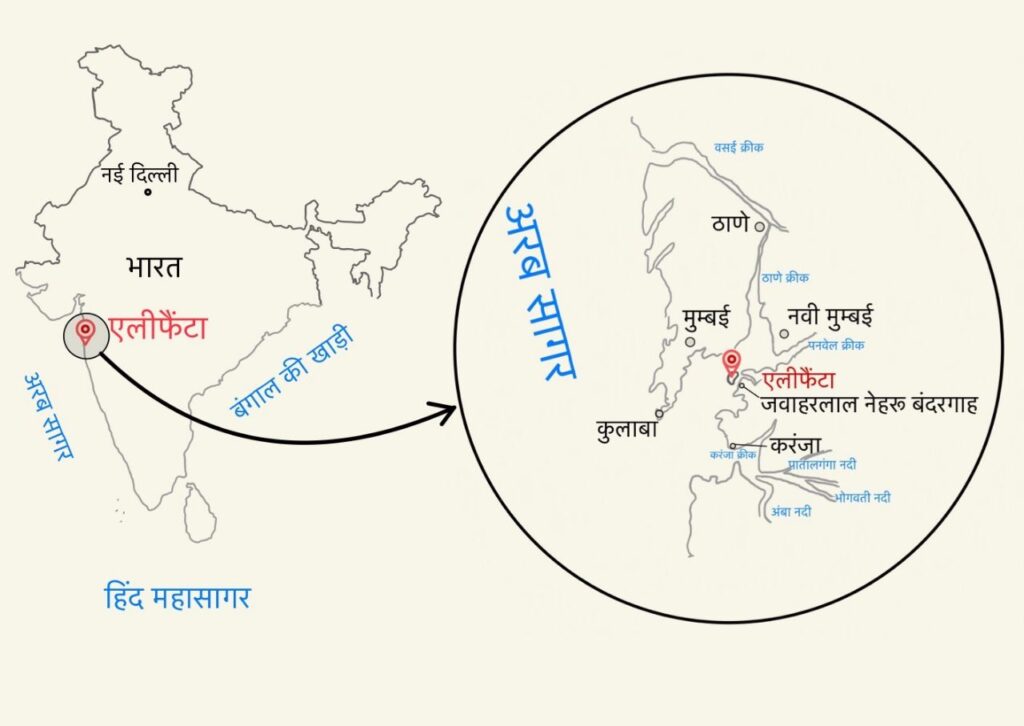

एलीफैंटा या एलीफेंटा द्वीप ( Elephanta island ) वर्तमान मुम्बई से लगभग १० किमी० पूर्व और मुख्य भूमि से लगभग ३ किमी० पश्चिमी में स्थित है। एलीफैंटा द्वीप का आकार ज्वार के प्रभाव में १० से १६ वर्ग किमी० क्षेत्रफल में घटता-बढ़ता रहता है।

इसका पूर्व नाम धारापुरी था जो एक दुर्ग नगर ( Fortress city ) था।

नामकरण का इतिहास

प्राचीनकाल में कोंकण प्रदेश के लिए ‘अपरान्त’ शब्द का प्रयोग मिलता है। अपरान्त में ही यह द्वीप आता है।

ऐहोल अभिलेख ( ६३४ ई० ) में इस द्वीप के लिए पुरी ( अर्थात् धारापुरी ) शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरी को पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। अतः प्रचीनकाल में इस द्वीप का नाम पुरी या धारीपुरी था।

पुरी से एलीफैंटा होने की कहानी बड़ी रोचक है। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब पुर्तगाली यहाँ आये तो उन्होंने इस द्वीप पर एक विशाल हाथी की प्रस्तर प्रतिमा पायी। इसी प्रतिमा के आधार पर उन्होंने इसका नाम हाथी द्वीप ( Iiha Elephante = Elephant Island ) रख दिया। बाद में यही ‘Elephanta Island’ या एलीफैंटा द्वीप हो गया।

कालान्तर में वह प्रस्तर हाथी की मूर्ति विक्टोरिया उद्यान, मुम्बई ले जाया गया। विक्टोरिया उद्यान का वर्तमान नाम ‘जीजामाता उद्यान’ है।

१६वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का जब इसपर तब यह पूजास्थल नहीं रहा। पुर्तगालियों ने इसको क्षति भी पहुँचायी। १९७० के दशक में इसका जिर्णोद्धार कराया गया और अंततः अब यह १९८७ ई० से यूनेस्को के तहत सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है।

इसे गुफाओं का ‘गुफाओं का शहर’ ( city of caves ) भी कहा गया है।

एलीफैंटा का इतिहास

एलीफैंटा द्वीप कोंकण तट के अंतर्गत आता है। कोंकण के लिए प्राचीन काल में अपरान्त शब्द प्रचलन में था। यह समय समय पर क्रमश: सार्वभौम मौर्यों, शकों, सातवाहनों, सार्वभौम गुप्तों आदि के साम्राज्य का अंग रहा।

ऐहोल अभिलेख ( ६३४ ई० ) में इस स्थान का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार यहाँ कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी। पुलकेशिन् ने यहाँ आक्रमण करके इसको विजित किया था। इसका नाम पुरी ( अर्थात् धारापुरी ) इस अभिलेख में मिलता है। पुरी को ‘पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी’ कहकर सम्बोधित किया गया है। तत्कालीन समय में पुरी ( धारापुरी ) एक प्रसिद्ध समुद्री पत्तन था।

कालान्तर में राष्ट्रकूटों का जब दक्कन पर सत्ता स्थापित हुई तब कोंकण पर शिलाहारों ने उनके सामन्तों के रूप में शासन किया।

एलीफैंटा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? किसने कराया? इस सम्बन्ध में बहुत विवाद है। फिरभी यहाँ की कलात्मक गतिविधियाँ एक लम्बे प्रयास का परिणाम हैं।

यहाँ से मिले पुरातात्विक अवशेष द्वितीय शताब्दी ई०पू० से ही कलात्मक गतिविधियों के साक्ष्य प्रकट करते हैं।

फार्ग्यूसन, बर्जेस और जिम्मर जैसे विद्वानों ने इसको ८वीं-९वीं शताब्दी की कलाकृति माना है। जबकि हीरानंद शास्त्री और डॉ० प्रमोदचन्द्र इस कलाकृतियों को ७वीं शताब्दी का मान है।

कुछ विद्वान यहाँ की प्रमुख कलापूर्ण कृतियों को राष्ट्रकूटों के सामन्त शिलाहारों के समय का मानते हैं।

यहाँ पर दो पहाड़ियों के मध्य एक सँकरी घाटी है।

एलीफैंटा की कलात्मक गतिविधियाँ

यहाँ पर कुल ७ गुफाएँ पायी गयीं हैं।

- ५ हिन्दु धर्म

- २ बौद्ध धर्म

मुख्य गुफा में २६ स्तम्भ है। मुख्य गुफा को शिव के कई रूपों को उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर मूर्तियों को बनाया गया है जोकि दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है।

एलीफैंटा में भगवान शिव की ९ बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें से त्रिमूर्ति सबसे प्रसिद्ध और बड़ी है। यह त्रिमूर्ति २३ या २४ फीट लम्बी और १७ फीट ऊँची है। दूसरी मूर्ति में शिवजी को पंचमुखी परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया है। तृतीय मूर्ति उनके अर्धनारीश्वर रूप की है। एक अन्य में शिवजी को चतुर्मुख रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर शिव-पार्वती विवाह का भी मनोरम चित्रण किया गया है।

गुफाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण गुफा संख्या – १ है। यह सामने के प्रवेश द्वार से पीछे तक के दीवाल तक ३९ मीटर लम्बी है। अपनी योजना में यह गुफा एलोरा की डुमर लीना गुफा के समान है। गुफा का मुख्य भाग ढ्योढ़ी को छोड़कर २७ वर्ग मीटर का है।

गुफा संख्या – १ में भव्य ‘सदाशिव’ की मूर्ति है। यह मूर्ति ७ मीटर ऊँची है। इस मूर्ति में तीन मुख हैं इसलिए इसको ‘त्रिमूर्ति’ भी कहा जाता है। प्रत्येक मुख शिव के तीन व्यक्तित्व या पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं :-

- निर्माता ( the creator ) – बायीं ओर का शीर्ष। यह शिव के अघोर या भैरव रूप का प्रत्यक्षीकरण है।

- पालक ( the preserver ) – मध्य का शीर्ष। यह शिव के महादेव रूप या तप्तपुरुष रूप को दर्शाता है।

- संहर्ता ( the destroyer ) – दायीँ ओर का शीर्ष। यह शिव के उमा या वामदेव रूप को इंगित करता है।

| त्रिमूर्ति

एलीफैंटा की त्रिमूर्ति ( महेशमूर्ति ) का निर्माणकाल छठी शताब्दी का प्रारम्भिक काल बताया गया है। यह गुफा के मुख्य देवालय में स्थापित है। पश्चिमी दक्कन की परम्परा शैलकृत गुफाओं में मूर्ति की गुणात्मक उपलब्धि की यह ( त्रिमूति ) एक उत्तम उदाहरण है। आकार त्रिमूर्ति में मध्य सिर शिव की मुख्य प्रतिमा है जबकि एक ओर भैरव व दूसरी ओर उमा के सिर हैं। मध्य में स्थित शिव की प्रतिमा अपेक्षाकृत आधिक उभरी और गोल है। ओंठ मोटे हैं व पलके भारी हैं। नीचे के ओंठ ( अधर ) उभरे हुए हैं जो इस मूर्ति एक विशेषता है। यह मूर्ति शिव के सर्वसमावेशी पक्ष को दर्शाती है। इस मुख का प्रतिरूपण कोमल है, सतह समतल और चिकनी है, साथ ही चेहरा बड़ा है। शिव के भैरव रूप का प्रतिरूपण उनके स्वभावनुकूल है। चेहरे से रोष या क्रोध झलक रहा है। आँखे बाहर निकली हुई बनायी गयीं हैं। मूँछ भी बनाया गया है। उमा का चेहरा स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण है। प्रत्येक सिर पर पृथक प्रकार के मुकुट बनाये गये हैं। यह मूर्ति गुफा के दक्षिणी दीवार पर बनायी गयी है। यहाँ पर शिव के अन्य रूपों; यथा – अर्द्धनारीश्वर और गंगाधर – की प्रतिमा सतह की चिकनाई, लम्बाई और लयबद्ध गति जैसी विशेषताओं से परिपूर्ण है। इनके संयोजन बहुत जटिल हैं। यहाँ की इस गुफा के मूर्ति-विन्यास को एलोरा की गुफा संख्या – २९ में दोहराया गया है। |

त्रिमूर्ति के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय तक्षण कला के उदाहरण हैं –

- नटराज ( शिव ताण्डव की खण्डित मूर्ति );

- योगेश्वर;

- अंधकासुर वध;

- अर्धनारीश्वर;

- कल्याणसुन्दर मूर्ति ( शिव-पार्वती विवाह मूर्ति );

- पार्वती मान मूर्ति;

- गंगाधर मूर्ति;

- रावण पर अनुग्रह मूर्ति ( रावणानुग्रह मूर्ति );

- ब्रह्मा मूर्ति आदि।

गुफाओं का विन्यास को इस प्रकार बनाया गया है :-

- स्तम्भ

- गुफाओं में उचित स्थान और उनका विभाजन

- गर्भगृह का प्रावधान जो कि सर्वतोभद्र योजना पर आधृत है

- तक्षण कला आदि

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एलीफैंटा की गुफाओं की कला एक लम्बी परम्परा का परिणाम है। यह प्रचीन कला का उदाहरण होते हुए भी ताजगी का एहसास दिलाता है। सौन्दर्यशास्त्र और मूर्तकला के संयोजन, रसों के अभिव्यक्ति की परिपूर्णता आदि ने मिलकर यहाँ की कला को नयी ऊँचाई पर पहुँचा दिया। गुफाओं की सम्पूर्ण योजना भारतीय आध्यात्मिक मान्यता, प्रतीकात्मता और सहजीवन को साकार करती हुई दृष्टिगोचर होती है।

एलीफैंटा : एक विश्व विरासत स्थल

१९८७ ई० में एलीफैंटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इसको ‘सांस्कृतिक स्थल’ के रूप में स्थान मिला है।

यूनेस्को की वेबसाइट पर इस सांस्कृतिक स्थल के सम्बन्ध में दो मानदंडों ( criteria ) का उल्लेख किया गया है —

- मानदण्ड (१) : एलीफैंटा की मुख्य गुफा में ‘लिंगम् पूजास्थल’ ( lingam chapel ) के आसपास या चारों ओर १५ उत्कीर्ण कला ( भास्कर कला अर्थात् reliefs ) न केवल भारतीय कला के महानतम उदाहरण प्रस्तुत करती है वरन् शैव सम्प्रदाय के सर्वप्रमुख संग्रहों में से भी एक हैं।

- मानदण्ड (३) : पश्चिमी भारत में यह प्रस्तर-वास्तुकला ( rock-architecture ) इतिहास की भव्य या देदीप्यमान उपलब्धि है। सौन्दर्यशास्त्र से अभिभूत त्रिमूर्ति और अन्य भव्य मूर्तियाँ कला की अनुपम रचना की उदाहरण हैं।

| यूनेस्को : विश्व धरोहर में चयन के मानदण्ड

यूनेस्को में विश्व धरोहर की दो सूचियाँ हैं :-

o सांस्कृतिक धरोहर के लिए छ: मानदण्ड निर्धारित किये गये थे।

o प्राकृतिक धरोहर के लिए चार मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। सन् २००५ में इस मानदण्ड के वर्गीकरण को समाप्त करके कुल मिलाकर दस मानदण्ड बना दिया गया और दो के स्थान पर तीन समूह या वर्ग बना दिये गये :—

किसी भी नामांकित स्थल के चयन के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम एक मानदण्ड को पूरा करे। यनेस्को की वेबसाइट पर इसे इस तरह लिखा गया है – ‘To be included on the world Heritage List, sites must be of outstanding universal value and meet at least one out of ten selection criteria.’ ‘अर्थात् विश्व विरासत सूची में सम्मिलित होने के लिए स्थानों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए एवं दस चयन मानदण्डों में से कम-से-कम एक को पूरा करना चाहिए।’ एलीफैंटा की गुफाओं को सन् १९८७ में विश्व विरासत के ‘सांस्कृतिक धरोहर स्थल’ के रूप में सम्मिलित किया गया। इसने यूनेस्को के १० मानदण्डों में से दो ( मानदण्ड एक और मानदण्ड दो ) को पूरा किया है। |

संरक्षण की आवश्यकता

एलीफैंटा गुफाओं के सभी पुरातात्विक सामग्री अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित हैं। हालाँकि दबे हुए स्तूपों, पुरातात्विक सामग्रियों के सावधानीपूर्वक अन्वेषण और उत्खनन करके अन्य जानकारी प्राप्त करने की सम्भावना निरंतर बनी हुई है। इसे आसपास की औद्योगीकरण से होने वाले नुकसान, समुद्री खारेपन व चट्टनों में हो रहे क्षरण से संरक्षण की आवश्यकता है।