भूमिका

कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात् गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके सुयोग्य पुत्र स्कन्दगुप्त (![]() ) के हाथों में आयी। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त सम्वत् १३६ (= ४५५ ईस्वी) उत्कीर्ण मिलती है। गढ़वा अभिलेख तथा चाँदी के सिक्कों में उसकी अन्तिम तिथि गुप्त संवत् १४८ (= ४६७ ईस्वी) अंकित है। अतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि स्कन्दगुप्त ने ४५५ ईस्वी से ४६७ ईस्वी अर्थात् कुल १२ वर्षों तक शासन किया। यह काल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

) के हाथों में आयी। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त सम्वत् १३६ (= ४५५ ईस्वी) उत्कीर्ण मिलती है। गढ़वा अभिलेख तथा चाँदी के सिक्कों में उसकी अन्तिम तिथि गुप्त संवत् १४८ (= ४६७ ईस्वी) अंकित है। अतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि स्कन्दगुप्त ने ४५५ ईस्वी से ४६७ ईस्वी अर्थात् कुल १२ वर्षों तक शासन किया। यह काल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

सामान्य परिचय

| नाम | स्कन्दगुप्त | |

| पिता | कुमारगुप्त प्रथम | |

| माता | देवकी (?) | |

| अनुज | पुरुगुप्त | |

| पूर्ववर्ती शासक | कुमारगुप्त प्रथम | |

| उत्तराधिकारी | पुरुगुप्त | |

| शासनकाल | ४५५ ई० से ४६७ ई० (१२ वर्ष) | |

| विरुद | क्रमादित्य, विक्रमादित्य | |

| अभिलेख | जूनागढ़ अभिलेख | |

| कहौम स्तम्भ-लेख | ||

| सुपिया स्तम्भ-लेख | ||

| इन्दौर ताम्र-लेख | ||

| भीतरी स्तम्भ-लेख | ||

| गढ़वा अभिलेख (पंचम) | ||

| सिक्के | दीनार (स्वर्ण सिक्के) | धनुर्धारी प्रकार (Archer Type) |

| राजा-रानी या लक्ष्मी प्रकार (King-Queen or Lakshmi Type) | ||

| छत्र प्रकार (Chhatra Type) | ||

| अश्वारोही प्रकार (Horseman Type) | ||

| रूप्यक (रजत सिक्के) | — | |

इतिहास के साधन

अभिलेख

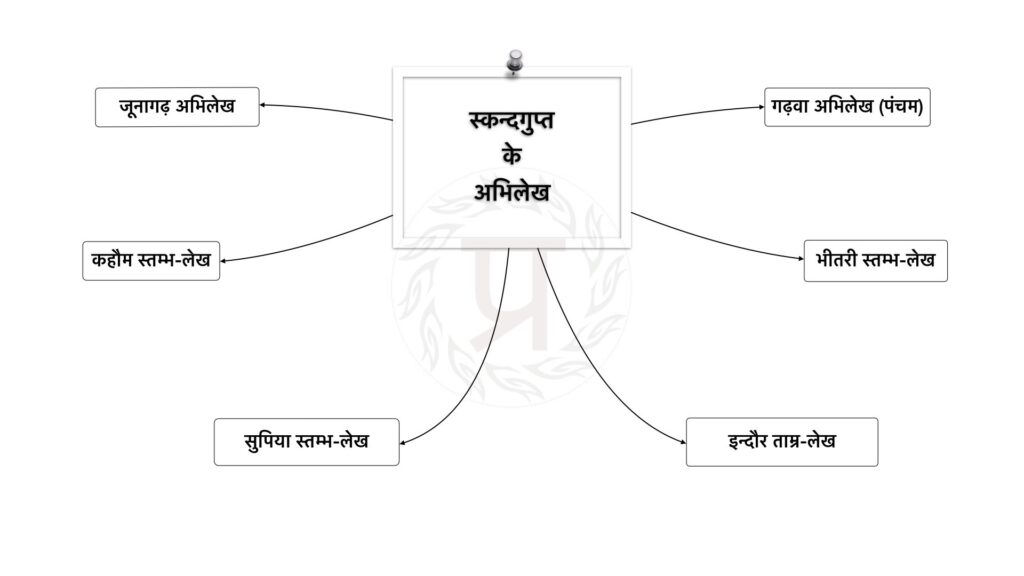

स्कन्दगुप्त के अनेक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जिनसे उसके शासन काल की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मिलती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

| अभिलेख | विवरण |

| जूनागढ़ अभिलेख | गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात। |

| इसमें उसके शासन काल की प्रथम तिथि गुप्त सम्वत् १३६ (४५५ ई०) उत्कीर्ण मिलती है। | |

| इससे ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रान्त में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल (गोप्ता) नियुक्त किया था। | |

| इस लेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील के बाँध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। | |

| इस लेख से यह भी पता चलता है कि उस समय गुप्त सम्वत् में काल गणना की जाती थी (गुप्तप्रकाले गणना विधाय)। | |

| कहौम स्तम्भ-लेख | कहौम या कहाँव या कहाऊँ, देवरिया जनपद; उत्तर प्रदेश। |

| गुप्त सम्वत् १४१ (४६० ई०)। | |

| जैन मूर्ति और स्तम्भ के स्थापना की विज्ञप्ति। | |

| सुपिया स्तम्भ-लेख | सुपिया, रीवा जनपद; मध्य प्रदेश। |

| गुप्त सम्वत् १४१ (४६० ई०)। | |

| इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से प्रारम्भ होती है तथा गुप्तवंश को ‘घटोत्कचवंश’ कहा गया है। | |

| इसमें आदि-पुरुष श्रीगुप्त और चन्द्रगुप्त प्रथम का उल्लेख गुप्तों की वंशावली में नहीं किया गया है। | |

| स्कन्दगुप्त को चक्रवर्ती राजा के समान, राम के समान महाबली-विक्रमी और युधिष्ठिर के समान सत्यवादी और विनम्र कहा गया है। | |

| इन्दौर ताम्र-लेख | इंदौर ग्राम, अनूपशहर तहसील, बुलंदशहर जनपद; उत्तर प्रदेश। |

| गुप्त सम्वत् १४६ (४६५ ई०)। | |

| सूर्य पूजा और सूर्य मंदिर में दीपक जलाये जाने के लिये धनदान का विवरण। | |

| भीतरी स्तम्भ-लेख | गाजीपुर जनपद; उत्तर प्रदेश। |

| इसमें गुप्त राजवंश की वंशावली श्रीगुप्त से लेकर स्कन्दगुप्त तक मिलती है। | |

| इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कन्दगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। | |

| स्कन्दगुप्त के जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिये यह अभिलेख अनिवार्य है। | |

| गढ़वा अभिलेख (पंचम) | गढ़वा, बारा तहसील, प्रयागराज जनपद; उत्तर प्रदेश। |

| इसमें उसके शासन काल की अंतिम तिथि गुप्त सम्वत् १४८ (४६७ ई०) उत्कीर्ण मिलती है। | |

| मंदिर का जीर्णोद्धार, अनंतस्वामी के चरण की स्थापना, बडभी निर्माण की विज्ञप्ति। |

सिक्के

स्कन्दगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के भी प्राप्त होते हैं। स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष-वाण लिये हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान देवी लक्ष्मी के साथ-साथ “श्रीस्कन्दगुप्तः” उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज तथा उसकी उपाधि “क्रमादित्य” अंकित है।

रजत सिक्के उसके पूर्वजों जैसे ही हैं। इनके मुख भाग पर राजा की आवक्ष चित्र तथा पृष्ठ भाग पर गरुड़, नन्दी अथवा वेदी बनी हुई है। इनके ऊपर स्कन्दगुप्त की उपाधियाँ “परमभागवत” तथा “क्रमादित्य” उत्कीर्ण मिलती है।

उत्तराधिकार-युद्ध

रमेशचन्द्र मजूमदार जैसे कुछ विद्वानों की धारणा है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त गुप्तवंश का राजा बना तथा स्कन्दगुप्त ने उसकी हत्या कर राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। उत्तराधिकार के इस युद्ध के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये गये है—

एक— कुमारगुप्त तृतीय का भीतरी मुद्रालेख

इसमें पुरुगुप्त की माता अनन्तदेवी को महादेवी कहा गया है परन्तु स्कन्दगुप्त के लेखों में उसकी माता का नाम नहीं मिलता। इसी लेख में पुरुगुप्त को कुमारगुप्त का “तत्पादानुध्यात” कहा गया है। जबकि स्कन्दगुप्त के लिये इस उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता। इससे यही सिद्ध होता है कि पुरुगुप्त की माता ही प्रधान महिषी थी तथा उसका पुत्र होने के नाते पुरुगुप्त ही राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। ‘तत्पादानुध्यात’ से भी उसका कुमारगुप्त प्रथम का तात्कालिक उत्तराधिकारी होना सिद्ध होता है।

“महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्ध्यातो महादेव्यामनन्तदेव्यामुत्पन्नो महाराजाधिराज श्री पूरुगुप्तस्तस्य”

—पंक्ति संख्या – ४,५,६; कुमारगुप्त तृतीय का भीतरी मुद्रालेख

दो— स्कन्दगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख

इसमें उत्कीर्ण एक श्लोक के अनुसार “पिता की मृत्यु के बाद वंशलक्ष्मी चंचल हो गयी। इसको उसने (स्कन्दगुप्त ने) अपने बाहुबल से पुनः प्रतिष्ठित किया। शत्रु का नाश कर प्रेम-अश्रु युक्त अपनी माता के पास वह उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गये थे।” इससे आभासित होता है कि वंशलक्ष्मी राजकुमारों के विद्रोह के कारण ही चंचल हुई तथा स्कन्दगुप्त ने अपने पराक्रम से अपने भाइयों को जीतकर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया।

“पितरि दिवमुपेते विप्लुतां वंश-लक्ष्मीं भुज-बल-विजितारिर्य्यः प्रतिष्ठा[प्य भूयः] [।]

जितमिति परितोषान्मातरं सास्र नेत्रां हतिरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्यु[पे- [तः] [॥]”

—पंक्ति संख्या – १२, १३, १४; श्लोक संख्या – ६; स्कन्दगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख

तीन— स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख

इसमें उल्लिखित है— “यथासमय (क्रमेण) राजलक्ष्मी ने भी अपने विवेक से भलीभाँति सोच-विचार कर गुणों के सभी पहलुओं का चिन्तन करके, अन्य सभी राज पुत्रों की उपेक्षा कर स्कन्दगुप्त का स्वेच्छया वरण किया।” अर्थात् सभी राजकुमारों को परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कन्दगुप्त वरण किया।

“क्रमेण बुद्ध्या निपुणं प्रधा[र्य] ध्यात्वा च कृत्स्नान्गुण-[दोष हेतून्] [।]

व्यपेत्य सर्व्वन्मनुजेन्द्र-पुत्रांल्लक्ष्मीः [स्वयं] यं वरयांचकर [॥]”

—पंक्ति संख्या – ५; श्लोक संख्या – ५; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि स्कन्दगुप्त शासन का वैध उत्तराधिकारी नहीं था तथा स्कन्दगुप्त ने दायाद युद्ध द्वारा राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था।

चार— लक्ष्मी प्रकार के सिक्के

स्कन्दगुप्त की एक प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं, जिन्हें लक्ष्मी प्रकार कहा गया है, के ऊपर भी यह दृश्य अंकित मिलता है। इनके मुख भाग पर दायीं ओर लक्ष्मी तथा बायीं ओर राजा का चित्र है। लक्ष्मी राजा को कोई वस्तु प्रदान करती हुई चित्रित की गयी है। यह भी लक्ष्मी द्वारा स्कन्दगुप्त के वरण का प्रमाण है।

विश्लेषण—

यदि उपर्युक्त तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाय तो प्रतीत होगा कि इनमें कोई बल नहीं है।

स्कन्दगुप्त की माता का उसके अभिलेखों में उल्लेख न मिलने से तथा उसके महादेवी न होने से हम ऐसा निष्कर्ष कदापि नहीं निकाल सकते कि वह राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं था।

प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ शासकों की मातायें प्रधान महिषी थीं लेकिन न तो उनके नाम के पूर्व ‘महादेवी’ का प्रयोग मिलता है ओर न ही उनका उल्लेख उनके पुत्रों के लेखों में हुआ है; जैसे—

- चन्द्रगुप्त द्वितीय की प्रधान महिषी कुबेरनागा के नाम के पूर्व महादेवी का प्रयोग नहीं मिलता।

- इसी प्रकार हर्ष के लेखों में भी उसकी माता यशोमती का उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हर्ष शासन का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं था।

जहाँ तक ‘तत्पादानुध्यात’ शब्द का प्रश्न है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ‘उसके चरणों का ध्यान करता हुआ।’ इससे केवल पुरुगुप्त की पितृ-भक्ति सूचित होती है, न कि उसका उत्तराधिकारी चुना जाना। पुनश्च यह शब्द राजकुमारों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी धारण करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि के सामन्त ने भी अपने को ‘तत्पादानुध्यात’ कहा है।

“परमभट्टारक महाराजाधि [ राज ] – श्री चन्द्र [ गु ] प्त-पादानुद्धयातस्य

महाराज-छगलग-पौत्रस्य महाराज-विष्णुदास-पुत्रस्य सनकानिकस्य महा [ राज ] [ सोढ़ ] – लस्यायं देय-धर्म्मः।”

भीतरी लेख में जिन शत्रुओं का उल्लेख हुआ है वे बाह्य शत्रु थे, न कि आन्तरिक। यदि वे राजपरिवार के शत्रु होते तो वंशलक्ष्मी के चंचल होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इस लेख में पुष्यमित्रों (?) तथा हूणों का भी उल्लेख मिलता है।

“हूणैर्य्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता भीमावर्त्त-करस्य

शत्रुषु शरा[विनयस्य दुर्घर्षिनः] [।]

…………….. लिखितं प्रख्यापितो [दीप्तिनद्यो नभी तै लक्ष्यत इव

श्रोत्रेषु सारङ्ग ध्वनिः [॥]”

— श्लोक संख्या-८, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख

अतः वंशलक्ष्मी को चलायमान करने वाले ये ही थे जिन्हें स्कन्दगुप्त ने पराजित किया। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के गृह-युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता।

जूनागढ़ के लेख में लक्ष्मी द्वारा स्कन्दगुप्त के वरण की जो बात कही गयी है वह मात्र काव्यात्मक है, न कि उससे स्कन्दगुप्त का सिंहासन का अपहर्ता होना सूचित होता है।

कई प्राचीन ग्रन्थों तथा लेखों में इस प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं। हर्षचरित में लक्ष्मी द्वारा हर्ष के वरण किये जाने का वर्णन है (स्वयमेव श्रिया परिगृहीतः)। एरण से प्राप्त गुप्त संवत् १६५ वाले स्तम्भ में कहा गया है कि “महाराज मातृविष्णु का स्वयं लक्ष्मी ने ही वरण किया था।”

“विधातुरिच्छ्या स्वयंवग्येव [ रा ]ज-

लक्ष्म्याधिगतेन चतुःसमुद्र-पर्य्यन्त-प्रथित-यशसा-अक्षीण-मानधनेनानेक-शत्रु-समर-

जिष्णुना महाराज – मातृविष्णुना”

—पंक्ति संख्या- ६, ७; बुधगुप्त का एरण स्तम्भलेख

इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जूनागढ़ की पंक्ति में हम अधिक से अधिक यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्कन्दगुप्त अपने सभी भाइयों में योग्य था। अतः उसके पिता ने उसे उसी प्रकार अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया जिस प्रकार चन्द्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को किया था। यह कथन सिंहासन के लिये सर्वाधिक योग्य व्यक्ति के चयन का एक उदाहरण माना जा सकता है।

आर्यमंजुश्रीमूलकल्प में भी उल्लेख मिलता है कि स्कन्दगुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था—

“समुद्राख्य नृपतिश्चैव, विक्रमाश्चैव कीर्त्तितः।

महेन्द्रनृपवरो मुख्यः, सकाराद्यं अतः परम्॥”

यहाँ समुद्र, विक्रम, महेन्द्र तथा सकाराद्य क्रमशः समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के लिये ही प्रयुक्त किया गया है।

इस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रश्न अत्यधिक उलझा हुआ है। वास्तविकता जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि स्कन्दगुप्त के शासन के प्रारम्भिक वर्ष अत्यन्त अशान्तपूर्ण रहे। परन्तु सौभाग्य से तलवार के धनी स्कन्दगुप्त में वे सभी गुण विद्यमान थे जो तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिये आवश्यक होते। अपनी वीरता एवं पराक्रम के बल पर उसने कठिनाइयों के बीच से अपना मार्ग प्रशस्त किया। अपने पिता के ही काल में वह पुष्यमित्रों को परास्त कर अपनी वीरता का परिचय दे चुका था। राजा होने पर उसके समक्ष एक दूसरी चुनौती आयी जो पहली की अपेक्षा अधिक भयावह थी। यह हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण था जिसने गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया।

हूण-आक्रमण

हूण, मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रसार की आकांक्षा से वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नये भू-प्रदेशों की खोज में निकल पड़े। आगे चलकर उनकी दो शाखाएँ हो गयीं।

- एक, पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा के हूण आगे बढ़ते हुये रोम पहुँचे जिनकी ध्वंसात्मक कृतियों से शक्तिशाली रोम-साम्राज्य को गहरा धक्का लगा।

- दूसरी, पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा के हूण क्रमशः आगे बढ़ते हुये आक्सस नदी घाटी में बस गये। इसी शाखा ने भारत पर अनेक आक्रमण किये।

हूणों का प्रथम आक्रमण स्कन्दगुप्त के समय में हुआ। यू० एन० राय के अनुसार इसका नेता खुशनेवाज था जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। उसकी भयंकरता का संकेत भीतरी स्तम्भलेख में हुआ है जिसके अनुसार ‘हूणों के साथ युद्ध-क्षेत्र में उतरने पर उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी काँप गयी तथा भीषण आवर्त (बवण्डर) उठ खड़ा हुआ।’

“हूणैर्य्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता भीमावर्त्त-करस्य

शत्रुषु शरा[विनयस्य दुर्घर्षिनः] [।]”

— श्लोक संख्या-८, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख

दुर्भाग्यवश इस युद्ध का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। तथापि इतना स्पष्ट है कि स्कन्दगुप्त द्वारा हूण बुरी तरह परास्त किये गये तथा देश से बाहर खदेड़ दिये गये। इसका प्रमाण हमें स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जिसमें हूणों को ‘म्लेच्छ’ कहा गया है। इसके अनुसार पराजित होने पर वे अपने देशों में स्कन्दगुप्त की कीर्ति का गान करने लगे।

“अपि च जितमेव तेन प्रथयन्ति यशांसि यस्य रिपवो(ऽ)पि [।]

आमूल-भग्न-दर्प्पा नि[र्वचन] [म्लेच्छ]देशेषु [॥]”

—श्लोक संख्या- ४, भीतरी स्तम्भ-लेख

म्लेच्छ-देश से तात्पर्य गन्धार से लगता है जहाँ पराजित होने के बाद हूण नरेश ने शरण ली होगी। कुछ अन्य साक्ष्यों से भी इस विजय का संकेत परोक्ष रूप से हो जाता है—

- चन्द्रगोमिन ने अपने व्याकरण में एक सूत्र लिखा है— “जर्टो (गुप्तों) ने हूणों को जीता” (अजयत जर्टो (गुप्तों) हूणान्)। यहाँ तात्पर्य स्कन्दगुप्त की हूण-विजय से ही है।

- सोमदेव कृत कथासरित्सागर में उल्लेख मिलता है कि उज्जयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने म्लेच्छों को जीता था। यहाँ भी स्कन्दगुप्त की ओर ही संकेत है जो कुमारगुप्त ‘महेन्द्रादित्य’ का पुत्र था। म्लेच्छों से तात्पर्य हूणों से ही है।

“उज्जयिन्यां सुतः शूरो महेन्द्रादित्यभूपतेः।

प्रवीरं भूतले यस्तान्म्लेच्छानुत्सादयिष्यति॥”

—कथासरित्सागर।

युद्ध स्थल—

यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि स्कन्दगुप्त का हूणों के साथ युद्ध किस स्थान पर हुआ था। भीतरी लेख में जिस स्थान पर हूण-युद्ध का वर्णन है उसके बाद “श्रोत्रेषु गाङ्गध्वनिः” अर्थात् दोनों कानों में गङ्गा की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, उल्लिखित मिलता है।

इस आधार पर वी० पी० सिन्हा की धारणा है कि यह युद्ध गङ्गा की घाटी में लड़ा गया था। उनके अनुसार स्कन्दगुप्त की ‘प्रारम्भिक कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए हूण गङ्गा नदी के उत्तरी किनारे तक जा पहुँचे थे।’ जगन्नाथ ने ‘गाङ्गध्वनिः’ के स्थान पर ‘सार्ङ्गध्वनिः’ पाठ बताया है तथा डी० सी० सरकार ने भी इसका समर्थन किया। उनके अनुसार यहाँ धनुषों की टंकार से तात्पर्य है। इस प्रकार यह शब्द युद्ध-स्थल का सूचक नहीं है।

“हूणैर्य्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता भीमावर्त्त-करस्य

शत्रुषु शरा[विनयस्य दुर्घर्षिनः] [।]

…………….. लिखितं प्रख्यापितो [दीप्तिनद्यो नभी तै लक्ष्यत इव

श्रोत्रेषु सारङ्ग ध्वनिः [॥]”

—श्लोक संख्या- ८, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख

आर० पी० त्रिपाठी ने कल्हण कृत राजतरंगिणी से उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ‘गाङ्गध्वनिः’ शब्द का प्रयोग लेख में युद्ध की भयंकरता को इंगित करने के लिये किया गया है। राजतरंगिणी में एक युद्ध के प्रसंग में एक स्थान पर विवरण मिलता है कि ‘विशाल लकड़ी के लट्ठों की गाँठों के टूटने से उत्पन्न चटचट का रव ऐसा लगता था मानो पृथ्वी के ऊपर ताप से खौलती हुई गङ्गा की ध्वनि हो।’ इसी प्रकार की परिस्थिति में भीतरी के लेखक ने भी ‘गाङ्गध्वनि’ का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि कवि ने यहाँ गाङ्गध्वनि की समता बाणों की रगड़ से उत्तान भीषण ध्वनि से की है। यह एक भयंकर स्थिति को सूचित करने का आलंकारिक प्रयोग है तथा सम्भवतः गङ्गा से तात्पर्य आकाश गङ्गा से है, न कि पृथ्वी की गङ्गा से। वाणों के प्रयोग से आकाश का स्पष्ट संकेत मिलता है। इस प्रकार ‘गाङ्गध्वनि’ को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकालना कि स्कन्दगुप्त तथा हूणों के बीच युद्ध गंगा की घाटी में हुआ था, तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है।

अत्रेयी विश्वास के अनुसार यह मानना अधिक उचित प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्त ने हूणों के साथ युद्ध अपने साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर किया होगा। उपेन्द्र ठाकुर का विचार है कि हूण-युद्ध या तो सतलज नदी के तट पर या पश्चिमी भारत के मैदानों में लड़ा गया था।

- The Political History of the Hunas in India, p. 50; Atreyi Biswas

- The Hunas in India, p. 73-75; Upender Thakur

जूनागढ़ अभिलेख हमें बताता है कि स्कन्दगुप्त इसी प्रदेश की रक्षा के लिये सर्वाधिक चिन्तित था। तदनुसार ‘इस प्रदेश का शासक नियुक्त करने के लिये स्कन्दगुप्त ने कई दिन तथा रात तक विचार करने के उपरान्त इसको रक्षा का भार पर्णदत्त को सौंपा था। जिस प्रकार देवता वरुण को पश्चिमी दिशा का स्वामी नियुक्त कर निश्चिन्त हो गये थे उसी प्रकार वह पर्णदत्त को पश्चिमी दिशा का रक्षक नियुक्त करके आश्वस्त हो गया था।’

“एवं विनिश्चत्य नृपाधिपेन नैकानहो-रात्र-गणन्स्व-मत्या।

यः नियुक्तो(ऽ)र्थनया कथंचित् सम्यक्सुराष्ट्रावनि-पालनाय [॥]

नियुज्य देवा वरुणं प्रतीच्यां स्वस्था यथा नोन्मनसो बभूवुः [।]

पूर्व्वेतरस्यां दिशि पर्णदत्तं नियुज्य राजा धृतिमांस्तथाभूत् [॥]”

—श्लोक संख्या- १२, १३; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

इस प्रकार स्कन्दगुप्त तथा हूणों के बीच हुए युद्ध का स्थान निश्चित रूप से निर्धारित कर सकना कठिन है। विभिन्न मत-मतान्तरों को देखते हुए पश्चिमी भारत के किसी भाग को ही युद्ध-स्थल मानना अधिक तर्कसंगत लगता है। युद्ध-स्थल कहीं भी रही हो, स्कन्दगुप्त ने उन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया। वे गन्धार तथा अफगानिस्तान में बस गये जहाँ हूण ईरान के ससानी राजाओं के साथ संघर्ष में उलझ गये।

४८४ ईस्वी में ससानी नरेश फिरोज की मृत्यु के बाद ही हूण भारत की ओर उन्मुख हो सके। हूणों को पराजित करना तथा उन्हें देश से बाहर भगा देना निश्चित रूप से एक महान् सफलता थी जिसने गुप्त साम्राज्य को एक भीषण संकट से बचा लिया।

भारत के ऊपर हूणों के परवर्ती आक्रमणों तथा अन्य देशों में उनकी ध्वंसात्मक कृतियों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कन्दगुप्त द्वारा उनका सफल प्रतिरोध उस युग की महानतम उपलब्धियों में से था। इस वीर कृत्य ने उसे समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान “विक्रमादित्य” की उपाधि धारण करने का अधिकार दे दिया।

“The successful and effective resistance to them by Skandagupta must rank as one of the greatest achievements of the age. This heroic feat fully entitled Skandagupta to assume the title of Vikramaditya which Samudragupta and Chandragupta II did before.”

—Ancient India; p. 238; R. C. Majumdar

स्कन्दगुप्त ने हूणों को ४६० ईस्वी के पूर्व ही पराजित किया होगा क्योंकि इस तिथि के कहौम लेख से पता लगता है कि उसके राज्य में शान्ति थी। इसके बाद के इन्दौर तथा गढ़वा लेखों से भी उसके साम्राज्य की शान्ति और समृद्धि सूचित होती है।

“स्कन्दगुप्तस्य शान्ते वर्षे”

—श्लोक- १; कहौम स्तम्भ-लेख

***

“परमभट्टारक-महाराजाधिराज-श्रीस्कन्दगुप्तस्याभिवर्द्धमान-विजय-राज्य-संव्वत्सरं

शते षच्चत्वा-

[रि]ङ् शदुत्तरतमे फाल्गुन-मासे तत्पाद-परिगृहीतस्य विषयपति शर्व्वेनागस्यान्तर्व्वद्यां भोगाभिवृद्धये वर्त्तमाने”

—पंक्ति संख्या- ३, ४, ५; इन्दौर ताम्र-लेख

***

“………… स्य प्रवर्द्धमान विजयराज्य-संव्वत्सर”

—पंक्ति संख्या- १; पाँचवाँ गढ़वा अभिलेख

अतः स्पष्ट है कि हूणों का आक्रमण उसके शासन के प्रारम्भिक वर्षों में ही हुआ होगा।

अन्य विजयें

जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि स्कन्दगुप्त की “गरुड़ध्वजांकित राजाज्ञा नागरूपी उन राजाओं का मर्दन करने वाली थी जो मान और दर्प से अपने फन उठाये रहते थे।”

“नरपति-भुजगानां मानदर्प्पोत्फणानां प्रतिकृति-गरूणा[ज्ञां] निर्व्विषीं चावकर्ता [॥]”

—श्लोक- २; जूनागढ़ अभिलेख

इस आधार पर फ्लीट ने निष्कर्ष निकाला है कि स्कन्दगुप्त ने नागवंशी राजाओं को पराजित किया था। परन्तु इस सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। सम्भव है इस कथन का संकेत पुष्यमित्रों तथा हूणों के लिये ही हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्त की प्रारम्भिक उलझनों का लाभ उठाकर दक्षिण से वाकाटकों ने भी उसके राज्यों पर आक्रमण किया तथा कुछ समय के लिये मालवा पर अधिकार कर लिया। वाकाटक नरेश नरेन्द्रसेन को बालाघाट लेख में कोशल, मेकल तथा मालवा का शासक बताया गया है।

“कोशलमेकलमालवाधिपतिः अभ्यर्चितशासन”

किन्तु स्कन्दगुप्त ने शीघ्र इस प्रदेश के ऊपर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया तथा जीवनपर्यन्त उसका शासक बना रहा। वाकाटक उसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सके।

साम्राज्य विस्तार

पुष्यमित्रों तथा हूणों के विरुद्ध सफलताओं के अतिरिक्त स्कन्दगुप्त की अन्य किसी सैन्य उपलब्धि के विषय में हमें ज्ञात नहीं। उसके अभिलेखों और सिक्कों के व्यापक प्रसार से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने पिता एवं पितामह के साम्राज्य को पूर्णतया अक्षुण्ण बनाये रखा।

जूनागढ़ लेख सौराष्ट्र प्रान्त पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। उसकी विविध प्रकार की रजत मुद्राओं से पता चलता है कि साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उसका शासन था। गरुड़ प्रकार के सिक्के पश्चिमी भारत, वेदी प्रकार (Altar type) के सिक्के मध्य भारत तथा नन्दी प्रकार के सिक्के काठियावाड़ में प्रचलित करवाने के निमित्त उत्कीर्ण करवाये गये थे। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत पर उसका आधिपत्य था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला वह अन्तिम महान् गुप्त सम्राट था।

शासन-प्रबन्ध

स्कन्दगुप्त न केवल एक वीर योद्धा था, अपितु वह एक कुशल शासक भी था। अभिलेखों से उसकी शासन-व्यवस्था के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं।

साम्राज्य प्रान्तों में बँटा था। प्रान्त के लिये हमें ३ शब्द मिलते हैं; देश, अवनी और भुक्ति।

भुक्ति (प्रान्त) विषयों (जनपदों या जिला) में विभाजित थे। विषय का प्रशासक ‘विषयपति’ कहलाता था। विषय वीथी में विभाजित थे। वीथी गाँवों का समूह था। गाँव निःसंदेह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थे।

स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में प्रान्त को देश कहा गया है और उसके प्रशासक को गोप्ता।

“सर्व्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृन् संचिन्तया[मा]स-बहु प्रकारम् [॥]”

—श्लोक संख्या- ७, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

स्कंदगुप्त के अभिलेखों में उल्लिखित प्रशासक

पर्णदत्त—

पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रान्त का राज्यपाल था। वह स्कन्दगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था और उसकी नियुक्ति स्कन्दगुप्त ने खूब सोच-विचार कर की थी।

“सर्व्वेषु भृत्येष्वपि संहतेषु यो मे प्रशिष्यान्निखिलान्सुराष्ट्रान्।

आं ज्ञातमेकः खलु पर्णदत्तो भारस्य तस्योद्वहने समर्थः [॥]”

—श्लोक संख्या- ११, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

ऐसा प्रतीत होता है कि सौराष्ट्र के ऊपर हूणों के आक्रमण का डर था। इसी कारण स्कन्दगुप्त ने अपने सबसे योग्य तथा विश्वासपात्र अधिकारी को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था।

भीमवर्मन—

कौशाम्बी में उसका राज्यपाल भीमवर्मन था जिसका उल्लेख वहाँ से प्राप्त एक प्रस्तर मूर्ति में मिलता है।

सर्वनाग—

सर्वनाग अन्तर्वेदी (गंगा-यमुना के बीच का दोआब) विषय का शासक था।

“तत्पाद-परिगृहीतस्य विषयपति शर्व्वेनागस्यान्तर्व्वद्यां भोगाभिवृद्धये वर्त्तमाने”

चक्रपालित—

प्रमुख नगरों का शासन चलाने के लिये नगर प्रमुख नियुक्त किये जाते थे। सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार का प्रशासक चक्रपालित था जो पर्णदत्त का पुत्र था।

“अभवद्भुवि चक्रपालितो(ऽ)साविति नाम्ना प्रथितः प्रियो जनस्य।

स्वगुणैरनुपस्कृतैरुदात्तैः पितरं यश्य विशेषयांचकार [॥] श्लोक संख्या- १६

इत्येवमेतानधिकानतो(ऽ) न्यान्गुणान्प[री]क्ष्य स्वयमेव पित्रा।

यः संनियुक्तो नगरस्य रक्षां विशिष्य पूर्वान्प्रचकार सम्यक् [॥]” श्लोक संख्या- २०

लोकोपकारिता के कार्य

स्कन्दगुप्त एक अत्यन्त लोकोपकारी शासक था जिसे अपने प्रजा के सुख-दुःख की निरन्तर चिन्ता बनी रहती थी। वह दीन-दुखियों के प्रति दयावान था। प्रान्तों में उसके राज्यपाल भी लोकोपकारी कार्यों में सदा संलग्न रहते थे।

जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कन्दगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बाँध टूट गया। क्षण भर के लिये वह रमणीय झील सम्पूर्ण लोक के लिये दुदर्शन यानी भयावह आकृति वाली बन गयी। इससे प्रजा को महान् कष्ट होने लगा।

“विषाद्य[मानाः] खलु सर्वतो [ज]नाः कथं-कथं कार्यमिति प्रवादिनः।

मिथो हि पूर्वापर-रात्रमुत्थिता विचिन्तयां चापि बभूवुरुत्सुकाः [॥]”

—श्लोक संख्या- ३०; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

इस कष्ट के निवारणार्थ सौराष्ट्र प्रान्त के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, जो गिरनार नगर का नगर पति था, दो माह के भीतर ही अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बाँध का पुनर्निर्माण करवा दिया।

लेख के अनुसार यह बाँध १०० हाथ लम्बा तथा ६८ हाथ चौड़ा था। इससे प्रजा ने सुख की साँस ली तथा स्वभाव से ही अदुष्ट सुदर्शन झील शाश्वत रूप में स्थिर हो गयी।

स्कन्दगुप्त का शासन बड़ा उदार था जिसमें प्रजा पूर्णरूपेण सुखी एवं समृद्ध थी। किसी को कोई कष्ट नहीं था। तभी तो जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि “जिस समय वह शासन कर रहा था, उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मच्युत हो अथवा दुःखी, दरिद्र, आपत्तिग्रस्त, लोभी या दण्डनीय होने के कारण अत्यन्त सताया गया हो।”

“[त]स्मिन्नृपे शासति नैव कश्चिद्ध[र्म्मा]दपेतो मनुजः प्रजासु।

[आर्त्तो]दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्डेन वा यो भृश-पीडितः स्यात् [॥]”

—श्लोक संख्या- ६, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

सुदर्शन झील

सुदर्शन झील का इतिहास कम से कम ८ शताब्दियों (७९० वर्ष) तक फैला हुआ है। इस ऐतिहासिक झील के इतिहास का स्रोत दो अभिलेख हैं—

- प्रथम, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

- द्वितीय, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार “जन-कल्याण के लिए इस झील को सर्वप्रथम मौर्य वंशी राजा चन्द्रगुप्त के राष्ट्रिक (राज्यपाल) वैश्य पुष्यगुप्त ने निर्माण कराया था। तदनन्तर उसमें अशोक मौर्य की ओर से सुराष्ट्र प्रान्त के यवन-शासक तुषास्प ने छोटी-बड़ी नालियाँ बनवायी थीं।”

“[ स्य ] र्थे मौर्यस्य राज्ञ: चन्द्र [ गुप्तस्य ] राष्ट्रियेण [ वैश्येन पुष्यगुप्तेन कारितं अशोकस्य मौर्यस्य [ कृ ] ते यवनराजेन तुष [ ] स्फेनाधिष्ठायप्रणालीभिरलं कृतं [ । ]”

—पंक्ति संख्या- ८, ९; रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

रुद्रदामन के इसी अभिलेख में हमें आगे उल्लेख मिलता है कि— “उन महाक्षत्रप रुद्रदामन ने हजारों वर्ष तक गौ तथा ब्राह्मणों की कल्याण-कामना और पुण्य तथा यश की वृद्धि के निमित्त, नगर तथा ग्रामवासी प्रजाजनों को कर, बेगारी और भेंट आदि की पीड़ा दिये बिना ही अपने राजकोष से अपार धनराशि व्यय कर थोड़े ही समय में पहले की अपेक्षा तिगुने लम्बे-चौड़े तथा सुदृढ़ बाँध को बँधवा कर उस सुदर्शन झील को और अधिक सुन्दर बनवाया।”

“महाक्षत्रपेण रुद्र-दाम्ना वर्ष सहस्राय गो-ब्रा [ ह्मण ] …… [ र्त्थं ] धर्म्मकीर्ति-वृदध्यर्थ च अपीडयि [ त्व ] कर-विष्टि-प्रणयक्रियाभिः पौरजानपदं जनं स्वस्मात्कोशा महता धनौधेन-अनति-महता च कालेन त्रिगुण-दृढ़तर-विस्तारायामं सेतुं विधा [ य ] सर्वत [ टे ] ……सुदर्शनतरं कारितमिति [ । ]”

—पंक्ति संख्या- १५, १६; रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गिरनार के नगरपाल चक्रपालित ने करवाया— “उसने (चक्रपालित) मनुष्यों और देवों (अथवा ब्राह्मणों) की अर्चना करके, अच्छी तरह गढ़े गये पत्थरों से, स्वभावतः निर्दुष्ट और विश्वविख्यात, सुदर्शन झील को, अकथनीय यत्नपूर्वक, सर्वदा के लिए स्थायी बना दिया।”

“बबन्ध यत्रान्महता नृदेवान[भ्यर्च्य ?] सभ्यग्धटितोपलेन।

अ-जाति-दुष्टम्प्रथितं तटाकं सुदर्शनं शाश्वत-कल्प-कालम् [॥]”

—श्लोक संख्या- ३७; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

उपर्युक्त स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं—

- सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके राष्ट्रिक (राज्यपाल) पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया।

- सम्राट अशोक के शासनकाल में राष्ट्रिक (राज्यपाल) यवन राज तुषास्प ने छोटी-बड़ी नालियों को निकालकर सुदर्शन झील का विस्तार करवाया।

- रुद्रदामन के शासनकाल में आनर्त और सौराष्ट्र के राज्यपाल पह्लव सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया।

- स्कन्दगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गोप्ता पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित (गिरनार का पुरपाल) सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया।

| शासक | समय | प्रशासक / निर्माता |

| चन्द्रगुप्त मौर्य | ३२३ – २९८ ई० पू० | पुष्यगुप्त वैश्य |

| अशोक ‘प्रियदर्शी’ | २७३ – २३६ ई० पू० | तुषास्प |

| महाक्षत्रप रुद्रदामन | १३० – १५० ई० | सुविशाख |

| स्कन्दगुप्त ‘क्रमादित्य’ | ४५५ – ४६७ ई० | चक्रपालित |

सुदर्शन झील का दो बार पुनर्निर्माण हुआ। इस पुनर्निर्माण का कारण था— अत्यधिक वर्षा के कारण झील के तटबन्धों का टूट जाना।

रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार— “मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को घनघोर वर्षा हुई, जिससे समस्त पृथ्वी समुद्र के समान प्रतीत होने लगी। फलस्वरूप ऊर्जयत नाम के पर्वत से निकलनेवाली सुवर्णसिक्ता, पलाशिनी प्रभृति नदियों के उमड़े हुए वेग और पर्वत की चोटियों, वृक्षों, तटों, अटारियों, मकानों के ऊपरी तल्लों, दरवाजों और बचाव के लिये बनाये गये ऊँचे स्थानों को विनष्ट कर देनेवाले प्रचण्ड पवन से विलोड़ित जल के विक्षेप से, यथोचित उपाय किये जाने पर भी जर्जरित होकर पत्थरों, वृक्षों, झाड़ियों और लताओं के फेंके जाने से क्षुब्ध यह सुदर्शन झील नदी की तलहटी तक उखड़ गयी। [ जिसमें ] ४२० हाथ लम्बी और उतनी ही चौड़ी और ७४ हाथ गहरी दरार पड़ जाने के कारण झील का सारा पानी बह गया। फलस्वरूप यह सुदर्शन झील देखने में रेगिस्तान के समान दुर्दर्शन लगने लगी।”

“मार्गशीर्ष-बहुल-प्र [ ति ] [ पदि]…….. : सृष्टवृष्टिना पर्जन्येन एकार्ण-वभूतायामिव पृथिव्यां कृतायां गिरेरुर्जयतः सुवर्णसिकता-

पलाशिनी प्रभृतीनां नदीनां अतिमात्रोदृत्तैर्व्वेगैः सेतुम [ यमा ] णानुरूप-प्रतिकारमपि गिरि-शिखर-तरु ताटाट्टालकोपत [ल्प] – द्वार शरणोच्छ्रय-विध्वंसिना युगनिधन-सदृ-

श-परम-घोर-वेगेन वायुना प्रमथि [ त ] सलिल-विक्षिप्त-जर्ज्जरीकृताव [ दी-र्ण ] [ क्षि ] ताश्म-वृक्ष-गुल्म-लताप्रतानं आ नदी – [ त ] लादित्यु-द्धाटितमासीत् [ । ] चत्वारि हस्त-शतानि वीशदुत्ताराण्यातेन एतावंत्येव [ वि ] स्ती [ र्णे ] न

पंचसप्तति हस्तानवगाढ़ेन भेदेन निस्सृत-सर्व्व-तोयं मरु-धन्व-कल्पमति-भृशं-दु [ र्द ] …… [ । ]”

—पंक्ति संख्या- ५, ६, ७, ८; रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार— “आगे! काल-चक्र के क्रम में, [एक समय] बादलों द्वारा ग्रीष्म ऋतु को विदीर्ण कर वर्षा ऋतु के आने पर बहुत समय तक लगातार घनघोर वर्षा होती रही; फलस्वरूप अचानक सुदर्शन झील टूट गयी।”

“अथा क्रमेणाम्बुद-काल आग[ते] [नि]दाघ कालं प्रविदार्य तोयदैः।

ववर्ष तोयं बहु संततं चिरं सुदर्शनं येन बिभेद चात्वरात् [॥]”

—श्लोक संख्या- २६; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

भौगोलिक विवरण

वर्तमान गुजरात के जूनागढ़ जनपद में।

उपर्युक्त स्रोतों में हमें इसका विवरण अधोलिखित प्रकार से प्राप्त होता है—

- ऊर्जयत पर्वत से निकलने वाली सुवर्णसिकता, पलाशिनी आदि नदियों (गिरेरुर्जयतः सुवर्णसिकता-पलाशिनी प्रभृतीनां नदीनां) पर बाँध बनाकर सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। —पंक्ति ५, ६; रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

- रैवतक पर्वत से निकलनेवाली पलाशिनी, शिकता और विलासिनी (रैवकाताद्विनिर्गताः पालासिनीयं शिकता-विलाशिनी।) नदियों पर बाँध बनाकर सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। —श्लोक संख्या २८; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

उपर्युक्त दोनों स्रोतों में हमें पर्वत के नाम अलग-अलग मिलते हैं— एक में ऊर्जयत पर्वत और दूसरे में रैवतक पर्वत। इसी तरह नदियों के नाम थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ लगभग समान मिलते हैं।

सुदर्शन-तटाक (झील) की अवस्थिति की खोज—

- भगवानलाल इन्द्रजी– उन्होंने सर्वप्रथम झील की अवस्थिति की खोज का प्रयास किया और इसे गिरनार पर्वत के पूर्व भवनाथून मकुन (दर्रा) के पास बताया।

- ए० जमशेदजी– इस विषय में आगे खोज करने की चेष्टा की।

- शम्भु प्रसाद देसाई– उन्होंने सौराष्ट्र के इतिहास में यह अनुमान लगाया कि झील त्रिपुर-सुन्दरी देवी के मंदिर और त्रिवेणी संगम के बीच स्थित थी, जहाँ पलाशिनी और सोनरेखा (सुवर्ण-सिक्ता) नदियाँ मिलती हैं।

- आर० एन० मेहता–

- उन्होंने इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया।

- त्रिवेणी संगम से लगभग २०० मीटर आगे बढ़ने पर नदी के दाहिने किनारे पर मिट्टी के बाँध के अवशेष मिले, जो जोगानियों पर्वत को जोड़ते हैं।

- बायें किनारे पर १० मीटर ऊँचे बाँध के अवशेष मिले, जो तल में १०० मीटर और सिरे पर ११ मीटर चौड़े हैं।

- यह बाँध उत्तर-दक्षिण जाकर पूरब की ओर मुड़ जाता है और दाहिने तटवाले बाँध के अवशेष के सीध में पड़ता है।

- अनुमान है कि स्कन्दगुप्त के काल में इस बाँध का निर्माण हुआ होगा।

- पानी का निकास अभिलेख के पास ही है, जो पानी के स्तर से ऊपर अंकित किया गया था।

- यह झील ओझट नदी की शाखाओं के ऊपर बनायी गयी थी।

- सम्भवतः ओझट, ऊर्जयत पर्वत ही है, जिसका उल्लेख पर्वत के रूप में हुआ है।

- यह नदी शायद ऊर्जयत पर्वत से निकलती रही होगी।

इस ऐतिहासिक खोज से सुदर्शन-तटाक की सटीक अवस्थिति और प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है।

तटबंध का नाप

यह तटबंध १०० हाथ लम्बा, ६८ हाथ चौड़ा और ७ पुरुषों के बराबर ऊँचा था। इस तटबंध के निर्माण से २०० हाथ गहरी सुदर्शन झील बनी।

“सुदर्शन झील की दरार बन्द करने और मरम्मत के परिणामस्वरूप वह अब एक सौ हाथ लम्बा, अड़सठ हाथ चौड़ी, सात पुरुष के बराबर ऊँची और दो सौ हाथ गहरी बन गयी।”

“आयामतो हस्त-शतं समग्रं विस्तारतः षष्टिरथापि चाष्टौ।

उत्सेधतो(ऽ)न्यत् पुरुषाणि [सप्त ?] … — … — [ह]स्त-शत-द्वयस्य [॥]”

—श्लोक संख्या- ३६; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

धर्म एवं धार्मिक नीति

अपने पूर्वजों की भाँति स्कन्दगुप्त भी एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथा उसकी उपाधि “परमभागवत” की थी। उसने भीतरी में भगवान शाङ्गिण (विष्णु) की प्रतिमा स्थापित करवायी थी। गिरनार में चक्रपालित ने भी सुदर्शन झील के तट पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करवायी थी।

परन्तु स्कन्दगुप्त धार्मिक मामलों में पूर्णरूपेण उदार एवं सहिष्णु था। उसने अपने साम्राज्य में अन्य धर्मों को विकसित होने का भी अवसर दिया। उसकी प्रजा का दृष्टिकोण भी उसी के समान उदार था।

इन्दौर के लेख में सूर्य-पूजा का उल्लेख मिलता है।

“प्रतिष्ठापितक-भगवते सवित्रे दीपोपयोज्यमात्म-यशोभिवृद्धये मूल्यं प्रयच्छतिः [॥]”

—पंक्ति संख्या- ७, ८; इन्दौर ताम्र-लेख

कहौम लेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने पाँच जैन तीर्थङ्करों की पाषाण-प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। यद्यपि वह एक जैन था तथापि ब्राह्मणों, श्रमणों एवं गुरुओं का सम्मान करता था। कहौम स्तम्भ-लेख में यह विवरण इस प्रकार मिलता है— “उसका (रुद्रसोम) पुत्र मद्र हुआ, वह ब्राह्मण, गुरुजनों और साधु-सन्तों के प्रति श्रद्धाभाव रखता था। यह देखकर कि यह संसार सतत परिवर्तनशील है, भयभीत होकर उसने अपने लिए अधिकाधिक पुण्य बटोरने का प्रयास किया[और] समस्त जगत् के हितार्थ अर्हत् पद के आदि कर्ता पाँच इन्द्रों (जितेन्द्रों) की मूर्तियाँ उत्कीर्ण कराकर इस शैल-स्तम्भ को भूमि पर खड़ा किया जो हिमालय की चोटी की तरह दिखाई देता है।”

“मद्रस्तस्यात्मजो(ऽ) भूद्विज-गुरु-यतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः [॥]

पुण्य-स्कन्धं स चक्क्रे जगदिदमखिलं संसरद्वीक्ष्य भीतो

श्रोयोर्त्थं भूत-भूत्यै पथि नियमवतामर्हतामादिकर्त्तृन् [I]

पञ्चेन्द्रां स्थापयित्वा धरणिधरमयान्सन्निखातस्ततोऽयम्

शैल-स्तम्भः सुचारुगिरिवर-शिखराग्रोपमः कीर्ति कर्ता [॥]”

— पंक्ति संख्या- ८, ९, १०, ११, १२; श्लोक संख्या- २, ३; कहौम स्तम्भ-लेख

इस प्रकार स्कन्दगुप्त का शासन धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का काल रहा।

मूल्यांकन

स्कन्दगुप्त एक महान् विजेता एवं कुशल प्रशासक था जो अपने समय के सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुआ। अपनी वीरता एवं पराक्रम के बल पर उसने अपने वंश की विचलित राजलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। कुमारगुप्त के पुत्रों में वह सर्वाधिक योग्य एवं बुद्धिमान था, तभी तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन मिलता है कि— “यथासमय (क्रमेण) राजलक्ष्मी ने भी अपने विवेक से भलीभाँति सोच-विचार कर गुणों के सभी पहलुओं का चिन्तन करके, अन्य सभी राज पुत्रों की उपेक्षा कर स्कन्दगुप्त का स्वेच्छया वरण किया।”

“क्रमेण बुद्ध्या निपुणं प्रधा[र्य] ध्यात्वा च कृत्स्नान्गुण-[दोष हेतून्] [।]

व्यपेत्य सर्व्वन्मनुजेन्द्र-पुत्रांल्लक्ष्मीः [स्वयं] यं वरयांचकर [॥]”

—श्लोक संख्या- ५; स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

वीरता के गुण उसमें बचपन से ही कूट-कूट कर भरे हुये थे। राजकुमार के रूप में ही उसने पुष्यमित्र जैसी भयंकर शत्रु जाति को पराजित किया था तथा राजा होने पर हूणों के गर्व को चूर्ण कर उन्हें देश के बाहर भगा दिया।

यदि स्कन्दगुप्त जैसे पराक्रम का व्यक्ति गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन नहीं होता तो वह हूणों द्वारा पूर्णतया छिन्न-भिन्न कर दिया जाता। हूणों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी शती तक रोक कर उसने महान् सेवा की और अपने इस वीर कृत्य के कारण वह “देश-रक्षक” के रूप में जाना गया।

यदि चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की दासता से देश को मुक्त किया तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी शकों की शक्ति का विनाश किया तो स्कन्दगुप्त ने अहंकारी हूणों के गर्व को चूर्ण कर दिया। निःसन्देह वह गुप्तवंश का एकमात्र वीर (गुप्तवंशैक वीरः) था, जिसका चरित्र निर्मल तथा उज्ज्वल था। उसकी प्रजा उससे इतनी अधिक उपकृत थी कि “उसकी अमल कीर्ति का गान बालक से लेकर प्रौढ़ तक प्रसन्नतापूर्वक सभी दिशाओं में किया करते थे।”

“चरितममलकीर्त्तेर्गीयते यस्य शुभ्रं दिशि दिशि परितुष्टैराकुमारं मनुष्यैः [॥]”

—पंक्ति संख्या- १२; श्लोक संख्या- ५; भीतरी स्तम्भ-लेख

उसका शासन उदारता, दया एवं बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति अबाध गति से होती रही।

बौद्ध ग्रन्थ आर्यमंजुश्रीमूलकल्प के लेखक ने भी स्कन्दगुप्त को ‘श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा धर्मवत्सल’ (श्रेष्ठोबुद्धिमानधर्मवत्सल) शासक कहा है।

उसकी मृत्यु के समय तक गुप्त-साम्राज्य की सीमाएँ पूर्णतया सुरक्षित रहीं।

इस प्रकार स्कन्दगुप्त एक महान् विजेता, मुक्तिदाता, अपने वंश की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापक तथा अन्ततोगत्वा एक प्रजावत्सल सम्राट था। वस्तुतः वह गुप्त वंश के महानतम राजाओं की शृंखला में अन्तिम कड़ी था। उसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त-साम्राज्य विघटन एवं विभाजन की दिशा में अग्रसर हुआ।

लोकप्रियता

इतिहास के कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो जनमानस की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन जाते हैं। देश व समाज को उनके कृत्यों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री इत्यादि। पराधीनता के दौर में राष्ट्रीय गौरव को जगाये रखने के लिए इन महान चरित्रों पर अनेक साहित्यिक रचनाएँ लिखी गयीं।

ऐसे ही एक छायावादी रचनाकार हुए जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कई ऐतिहासिक नाटकों की रचना की; जैसे— अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री इत्यादि।

स्कंदगुप्त नाटक अकादमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा है। समय-समय पर इसका मंचन भी किया जाता है। यह नाटक देशप्रेम और राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत है।

स्कन्दगुप्त— (बैठकर) आह! मैं वही स्कन्द हूँ- अकेला, निस्सहाय!

(कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है)

कमला— कौन कहता है तुम अकेले हो। समग्र संसार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जाग्रत करो। यदि भविष्यत् से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचण्ड और विश्वासपूर्ण पादाघात से विन्ध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न-स्रोत को लौटा देगा! राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कन्द! आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हँसाओ। आर्यावर्त्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य-पताका के नीचे समग्र विश्व होगा वीर!

—सप्तम दृश्य, चतुर्थ अंक; स्कंदगुप्त; जय शंकर प्रसाद

FAQ

स्कन्दगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(Write a short note on Skandagupta.)

(Write a short note on Skandagupta.)

स्कन्दगुप्त अपने पिता कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसकी उपाधि ‘क्रमादित्य’ और ‘विक्रमादित्य’ मिलती है। स्कन्दगुप्त का शासनकाल (४५५ – ४६७ ई०) राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएँ अधोलिखित हैं—

हूण आक्रमण— स्कन्दगुप्त के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना हूण आक्रमण थी। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हूण आक्रमण का उल्लेख भीतरी और जूनागढ़ अभिलेखों में मिलता है। भीतरी अभिलेखों में हूण शब्द का प्रयोग है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। हूण आक्रमण खुशनेवाज के नेतृत्व में हुआ था। स्कन्दगुप्त ने हूणों को पराजित करके साम्राज्य की सीमा से भगा दिया।

सुदर्शन झील— इस इतिहास प्रसिद्ध झील का पुनर्निर्माण स्कन्दगुप्त के शासनकाल में हुआ और इसका विवरण जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। सौराष्ट्र का गोप्ता पर्णदत्त था और गिरिनगर का नगर-प्रशासक पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित था। अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील के तटबन्ध टूट गये। तब पर्णदत्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया।

चीन से सम्बन्ध— स्कन्दगुप्त ने चीनी सम्राट सांग के राज दरबार में एक राजदूत भेजा जो ४६६ में पहुँचा।

स्कन्दगुप्त महान गुप्त सम्राटों में से अंतिम था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। हूणों के मध्य एशिया, रोमन साम्राज्य और बाद में भारत में विध्वंसकारी कृत्यों को देखते हुए स्कन्दगुप्त द्वारा हूणों को हारना एक महान उपलब्धि थी। इतिहास उसे रक्षक के रूप में स्मरण करता है।

हूणों के साथ स्कन्दगुप्त का युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(Write a brief note on Skandagupta’s war with the Huns.)

(Write a brief note on Skandagupta’s war with the Huns.)

स्कन्दगुप्त के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है गुप्त-साम्राज्य पर हूण-आक्रमण। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि गुप्त-शासकों ने उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तथापि इसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी थी। इसका लाभ उठाकर मध्य एशिया से पुनः विदेशियों ने आक्रमण आरम्भ कर दिया।

इस बार आक्रमणकारी हूण थे, जिन्होंने पाँचवीं शताब्दी में समस्त मध्य एशिया को अपने पैरों तले रौंद डाला था। वे अब भारत की तरफ बढ़े।

भीतरी अभिलेखों में हूण शब्द का प्रयोग है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। चन्द्रगोमिन के व्याकरण में हूण और सोमदेव के कथासरित्सागर में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग मिलता है।

हूण आक्रमण खुशनेवाज के नेतृत्व में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर उन्हें आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया।

स्कंदगुप्त का हूणों से युद्ध कहाँ हुआ, यह निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं है। यह युद्ध सम्भवतः उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ।

भारत के ऊपर हूणों के परवर्ती आक्रमणों तथा अन्य देशों में उनकी ध्वंसात्मक कृतियों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कन्दगुप्त द्वारा उनका सफल प्रतिरोध उस युग की महानतम उपलब्धियों में से था। इस वीर कृत्य ने उसे समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान “विक्रमादित्य” की उपाधि धारण करने का अधिकार दे दिया।

इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(Write a Brief Note on the Famous Historical Sudarshan Lake.)

(Write a Brief Note on the Famous Historical Sudarshan Lake.)

सुदर्शन झील का इतिहास कम से कम ८ शताब्दियों (७९० वर्ष) तक फैला हुआ है। इस ऐतिहासिक झील के इतिहास का स्रोत दो अभिलेख हैं—

- प्रथम, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख

- द्वितीय, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख

उपर्युक्त स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं—

- सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके राष्ट्रिक (राज्यपाल) पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया।

- सम्राट अशोक के शासनकाल में राष्ट्रिक (राज्यपाल) यवन राज तुषास्प ने छोटी-बड़ी नालियों को निकालकर सुदर्शन झील का विस्तार करवाया।

- रुद्रदामन के शासनकाल में आनर्त और सौराष्ट्र के राज्यपाल पह्लव सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया।

- स्कन्दगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गोप्ता पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित (गिरनार का पुरपाल) सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया।

यह जलाशय सिंचाई और जलापूर्ति का साधन तो था ही, साथ ही इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व भी था।

सम्बन्धित लेख

- घटोत्कच | महाराज श्री घटोत्कच (३०० – ३१९ ई०)

- गुप्त— मूल निवास-स्थान

- गुप्तों की उत्पत्ति या गुप्तों की जाति अथवा वर्ण

- गुप्त इतिहास के साधन

- गुप्तवंश : प्रथम शासक | गुप्त-राजवंश का प्रथम शासक

- श्रीगुप्त (२७५ – ३०० ईसवी)

- चंद्रगुप्त प्रथम (लगभग ३१९-३२० से ३३५ ईसवी)

- समुद्रगुप्त ‘परक्रमांक’ (३३५-३७५ ईस्वी)

- रामगुप्त (३७५ ई०)

- चन्द्रगुप्त द्वितीय ‘विक्रमादित्य’ (३७५ ई० – ४१५ ई०)

- कुमारगुप्त प्रथम ‘महेन्द्रादित्य’ (≈ ४१५-४५५ ईस्वी)

- पुरुगुप्त (४६७-४७६ ईस्वी)

- कुमारगुप्त द्वितीय (४७३ ई०)

- बुधगुप्त (४७६-४९५ ई०)

- नरसिंहगुप्त ‘बालादित्य’ (४९५ ई० से लगभग ५३० ई०)

- भानुगुप्त (५१० ई०)

- वैन्यगुप्त (५०७ ई०)

- कुमारगुप्त तृतीय (≈ ५३० ई० – ५४३ ई०)

- विष्णुगुप्त (≈५४३ ई० – ५५० ई०)

- गुप्त साम्राज्य का पतन | गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण